#01 お中元とお歳暮の違いは?

夏と冬の季節の贈りものの総称ともいえる、お中元とお歳暮は起源や由来が異なります。また、季節という点からも人気の品物はお中元とお歳暮で変わってきます。

夏と冬の季節の贈りものの総称ともいえる、お中元とお歳暮は起源や由来が異なります。また、季節という点からも人気の品物はお中元とお歳暮で変わってきます。

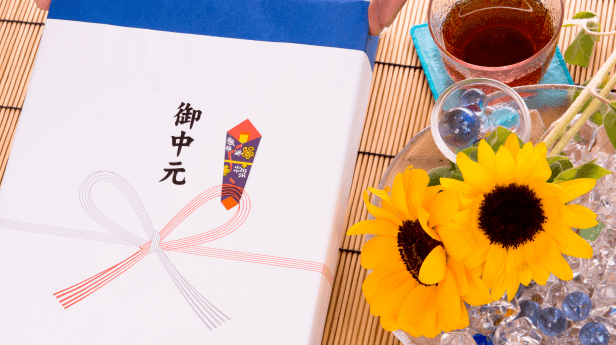

お中元は、親類やお世話になった人に日頃の感謝を込めて贈る夏のご挨拶です。次からは、起源・由来や贈る時期、金額相場などを解説します。

中国では、1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、10月15日を「下元」といいました。これらを「三元」として祖先にお供物をし、身の汚れを清めたといわれています。やがて、これが日本に伝わり、中元だけが日本の「お盆」と重なることから、祖先へのお供物を持ち寄った風習と一緒になりました。これより、お中元の贈りものが始まったとされています。

| お中元 | |

|---|---|

| 東日本 | 7月上旬〜15日 |

| 西日本 | 7月中旬〜8月15日 |

お中元を送る時期は、地域によって異なります。東日本は7月上旬~15日まで、西日本は7月中旬~8月15日までが一般的です。

金額の目安としては3,000円~5,000円程度が一般的で、特別にお世話になった人には1万円以上のものを贈ることもあります。しかし、あまり高価なものはかえって相手に気を使わせてしまうことにもつながります。いずれにしてもお互いに負担にならない程度のものが適切です。

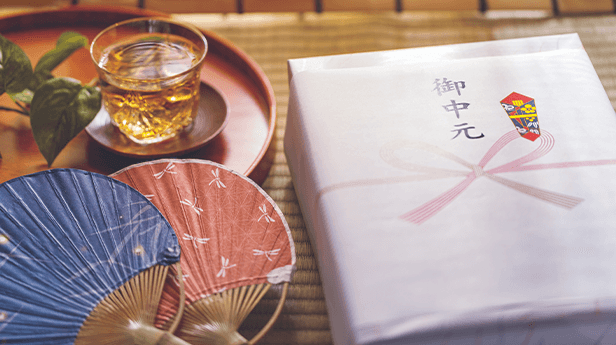

お歳暮は1年の締めくくりに日頃お世話になっている方々にお礼の気持ちとして贈るものです。次からは、起源・由来や贈る時期、金額相場などを解説します。

お歳暮は、年越しのお供物のこと。年の変わり目に先祖の霊を迎えて祭る「御魂祭(みたままつり)」の名残とされています。贈る相手は、夫婦双方の親族や仲人、仕事関係でお世話になっている方などで、感謝の気持ちを込めて贈ります。品物だけでなく、送り状を別送するとより丁寧です。

| お歳暮 | |

|---|---|

| 東日本 | 11月下旬〜12月20日前後 |

| 西日本 | 12月13日〜20日前後 |

お歳暮を送る時期は、12月上旬から25日頃が適当とされています。京都では、お正月の準備を始める12月13日の「事始め」から贈る方も。最近では、11月下旬から贈る方も増えています。

金額の目安としてはお中元と同様に3,000円~5,000円程度が一般的で、特別にお世話になったと感じる方には1万円以上のものを贈ることも。高価すぎるものは相手の負担になる場合がありますから、注意しましょう。

お中元にしてもお歳暮にしても、事前に相手の好みや家族構成を聞いて品物を選ぶことがとても大切です。贈り方にも配慮が行き届いていれば、気持ちはいっそう伝わります。

お中元・お歳暮で贈る時期が遅れた場合には表書きが変わってきます。

お中元で贈る時期が遅れた場合には、立秋(8月8日か9日)までは「暑中御見舞」に、立秋以降は「残暑御見舞」に変えれば失礼はありません。先様が目上の方の場合は、それぞれ「暑中お伺」「残暑御伺い」とします。7月上旬から8月15日ごろが中元の期間ですが、立秋などを過ぎたら「残暑御見舞」「残暑御伺い」として贈ります。

お歳暮で贈る時期が遅れた場合には、手配の遅れなどにより年内に届かない場合は、関東地方では1月7日(松の内)までに、関西地方では15日までに表書きを「御年賀」「寒中御見舞」として贈ります。

先様が喪中の場合、ご自身が毎年お中元・お歳暮を贈っているのであれば、贈ってもマナー違反にはなりません。ただし、四十九日の忌明けまでは差し控えましょう。品物は、生ぐさものや華やかな花を避け、先様を気遣う慰めのメッセージを同封するなどの心配りが必要です。忌明けがお中元の時期から遅れた際には、表書きが変わってきます。お中元なら「暑中お伺」などに、お歳暮なら「寒中御見舞」といった文言を選びましょう。

手渡しでいただいた場合は必要ないですが、お中元・お歳暮をもらった際にはなるべく早くお礼状を送るのがマナーです。相手に無事に届いたのか、気になさる方も多くいらっしゃいます。贈りものが嬉しかった旨や、ご家族も喜んでいるなど、感想も一言添えて。今後のお付き合いを円滑なものにしてくれることでしょう。

お中元のお礼状の書き方は?

※贈答のマナーやしきたりには諸説あり、また各地・各家の伝統やならわしによって異なる場合がございます。

※のし紙(掛紙)のイラストは、表書きのうち代表的なものを記載しています。