TAKANO(新宿高野)

〈新宿高野〉フルーツゼリー9入

税込3,240円

2025年4月23日

お中元を贈る時、のし、のし紙について悩んだことはありませんか。進物を贈る時の体裁にはさまざまなルールがあります。ここでは、お中元につけるのし紙や名入れのマナーについてわかりやすくご紹介いたします。

なお、ここでご紹介するのしのマナーは、一般的な贈答品に対するものです。格式を重んずる慶事、しきたりに則る場合には印刷した掛紙ではなく、奉書に水引、紙製ののしを使用します。

日本では、しきたりに則った正式な進物には、奉書に、熨斗(のし)・水引・掛紙を用いてきました。次からは、それぞれを詳しくご紹介します。

「のし」とは「のし鮑(あわび)」の略です。現在では「折り熨斗」といって、紅白の紙を雛人形のように折り、その中に短冊型に切った黄色い紙片を包込んでいますが、本来はこの黄色いものがのし鮑です。贈答品の包装には「水引」を使います。一般的に水引の結び方は、蝶の羽の形になる結び方(蝶結び)と、輪のできない結び方(結び切り・引き結び)、いずれの場合にも使える結び方(あわび結び・あわじ結び)の三通りがあります。

正式な場合には、奉書に水引、熨斗(のし)を用いますが、親しい間柄や、一般的な進物の場合には、その用途別に印刷した印刷掛紙を使用します。これは、品物をむき出しにして贈るのは失礼なので、品物を覆う意味できれいな紙で包み、こよりで結んで贈った昔の形が形式化したものです。

一般に、のしの印刷された慶事用の印刷掛紙を「のし紙」と呼ぶこともありますが、弔事のときは、熨斗(のし)は印刷されていないので「のし紙」とは言わず、「掛紙」といいます。

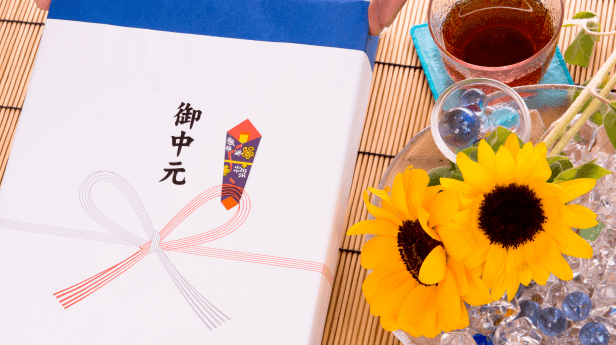

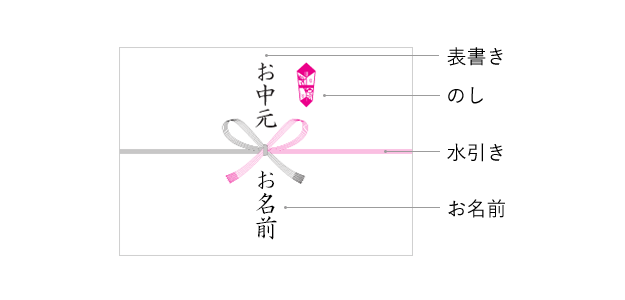

慶事の贈答品には基本的に熨斗(のし)をつけるのがマナーです。お中元ののし紙は、右上部にのしがあり、紅白5本蝶結びの水引が使われます。お中元ののし紙(掛紙)の上部中央には、目的に合わせた表書きを書きます。

熨斗(のし)・掛紙の、表書きの書き方と名入れにもマナーがあります。次からは具体的に解説していきます。

表書きは毛筆を用います。万年筆やボールペンで書くのは避けましょう。書体は楷書が一般的です。色は黒を用いますが、地域によって異なる場合があります。書く際は、のしにかからないように注意しましょう。

お中元の表書きには6月下旬から7月15日頃までに贈る場合は「お中元」、7月15日頃を過ぎたら「暑中お伺」「暑中御見舞」とし、立秋(8月8日か9日)を過ぎたら「残暑お伺い」「残暑御見舞」として贈ります。

のし紙(掛紙)の名入れは、贈り主が個人か複数か、会社かによってそれぞれマナーが異なります。ここではそれぞれの例をご紹介します。

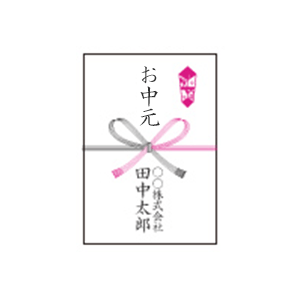

名入れで個人名のみを記載する場合、上段の表書きに対して、下段中央に、表書きよりやや小さめに名前を書きます。水引の中心に沿って一直線に書きます。名字だけでも問題ありませんが、フルネームを書いても構いません。

会社名・肩書き・住所などを記載する場合、氏名の右側に、小さめに会社名・肩書き・住所などを記入します。その左側に氏名を書きます。氏名は、会社名・肩書き・住所などより大きめに、表書きよりはやや小さめになる大きさで書きます。また、会社名のみ、中心に書く場合もあります。

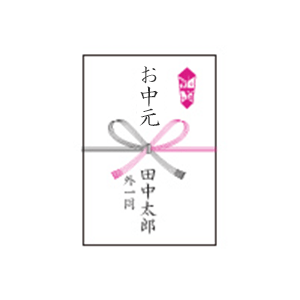

贈り先の宛名を記載する場合、表書きの上段左、やや上に小さく「〇〇 〇〇様」と先様の氏名を書きます。表書きや名入れの氏名より小さい大きさで書くとよいでしょう。贈り主の名前は下段中央に、表書きより小さめに書きます。

連名で贈る場合は全員の名前なしで、代表者の氏名のみを記載することがあります。代表者氏名を下段中央に、表書きよりやや小さめに書きます。代表者氏名の左側に、代表者氏名より小さく「外(他)一同」と記載します。他の人の氏名を書いた紙は中に入れます。

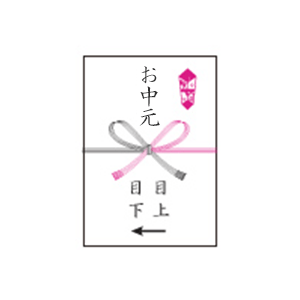

連名を記載する場合、下段に目上の人の名前を右から左へ順に書き入れます。連名で3名程度までとします。左上に宛名を入れる場合は、目上の人の名前を左から右へ順に書き入れます。連名で3名程度までとします。名前は表書きより小さく書きます。宛名は、贈り主の名前より小さく、「〇〇 〇〇様」と先様の名前を記載します。

贈り主が連名で多人数の場合、下段中央に会社名、部署名、グループ名など「○○一同」と書きます。「有志一同」と書く場合は、全員の氏名を書いた紙を中に入れます。連名は、上段の表書きよりやや小さめに書きます。

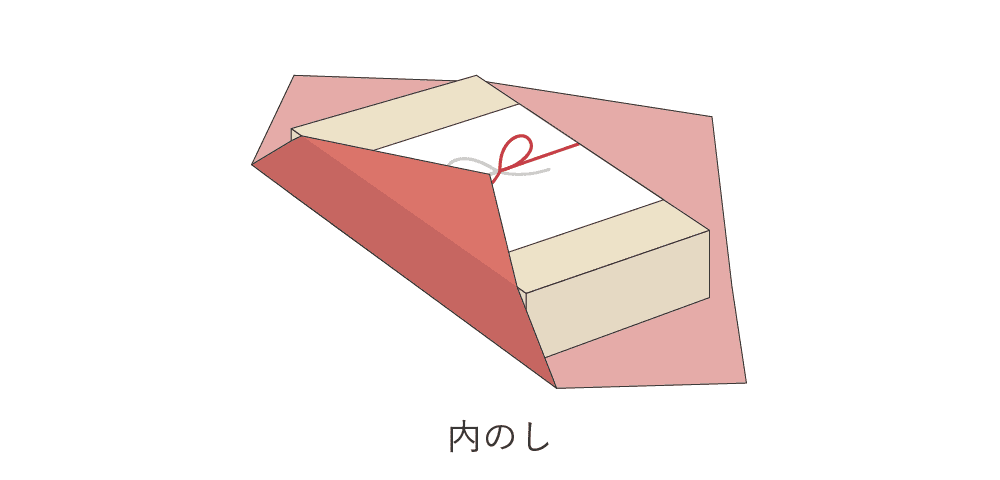

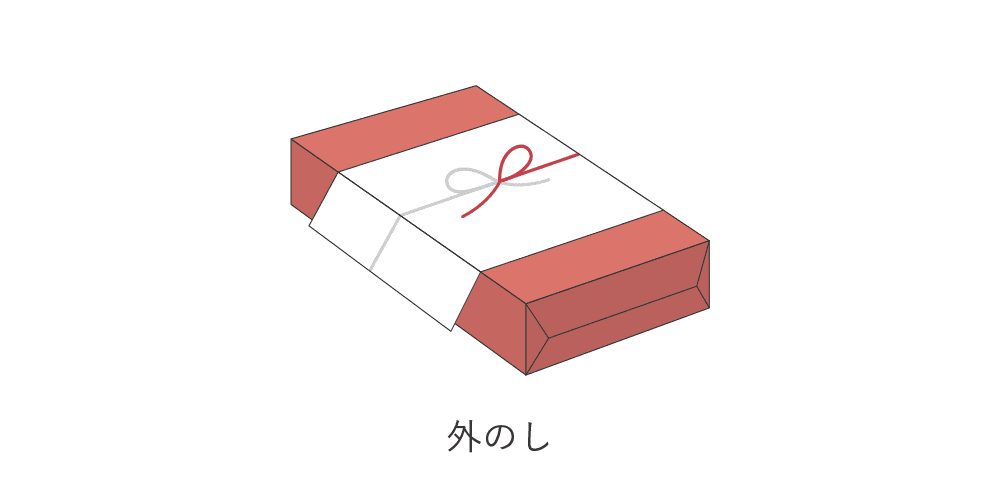

のし紙には、品物を覆うように掛ける通常ののし紙と、細長い「短冊のし」があります。また、のし紙の掛け方は2種類あり、品物に直接のし紙をかけてから包装紙で包む「内のし(中のし)」と、包装紙の上からのしをかける「外のし」があります。

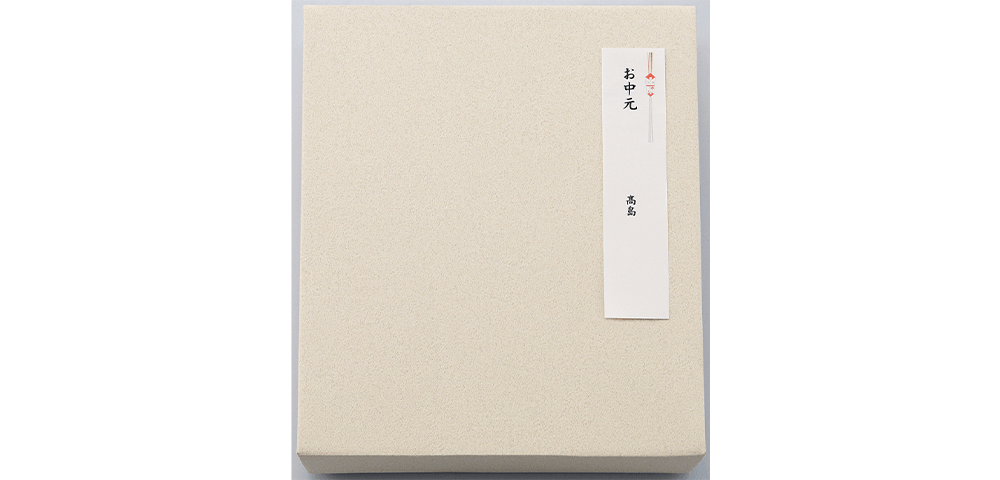

短冊のしは、「のし紙(掛紙)」を簡略化したもので細長く、のし紙(掛紙)を品物の右上部に貼ります。のし紙(掛紙)よりも小さな品物や、通常ののし紙(掛紙)よりも使う紙の面積が少ないというエコの観点で使われることが増えてきています。短冊のしを使用する場合は、箱の右上に短冊のしを貼りその上から帯状の包装紙をかける場合と、箱の右上に短冊のしを貼りその上から全体を包装紙で包む完全包装の場合があります。

品物に直接のし紙(掛紙)を掛けてから包装紙で包む「内のし(中のし)」は、控え目な印象を持たせたい場合や、パーソナルに渡す際に用いられます。また、宅配便や郵送で送る際は、配送途中でのし紙が破れたり汚れたりする可能性があるので、内のしを選ぶとよいでしょう。なお、内のし(中のし)と外のしの選び方は、地域によっても異なります。

包装紙の上からのし紙(掛紙)を掛ける「外のし」は、気持ちを強く表したい場合に使用します。外のしを選択するのは、例えば記念品や開店のお知らせ、選挙の陣中見舞いなど、お名前を広める、広く渡す場合などです。配送ではなく手渡しする場合も外のしがよいでしょう。なお、内のし(中のし)と外のしの選び方は、地域によっても異なります。

※高島屋オンラインストアでは基本的に「内のし」でお届けいたします。商品により短冊のしをつけてお届けとなる場合や、商品の性質などにより、のし紙(掛紙)をおつけできない場合もございます。

贈られる方の状況やシーンによって注意したいことがあります。喪中など特に気をつけたい点をご紹介します。

喪中の場合は、時期や心配り、地域などに注意しながら、贈ることが必要となります。

先方が喪中である場合、例年挨拶をしている方であれば、お中元を贈っても問題ありません。四十九日までは差し控えて、忌明け後に贈りましょう。忌明けがお中元の時期から遅れた場合、「暑中お伺」「残暑お伺い」と表書きを入れて贈るとよいでしょう。

また、品物は、生ぐさものや華やかな花を避けること。慰めのメッセージを同封すれば、より、気持ちが伝わります。

お中元につける、のしや名入れなどについての基本的なルールをご紹介しました。日頃からお世話になっている方にお届けするお中元ですから、マナーを守って、相手に喜んでいただける贈りものにしたいものですね。