#01 熨斗(のし)・掛紙の基礎知識

日本では、しきたりに則った正式な進物には、奉書に、熨斗(のし)・水引・掛紙を用いてきました。次からは、それぞれを詳しくご紹介します。

熨斗(のし)・水引(みずひき)とは

「のし」とは「のし鮑(あわび)」の略です。現在では「折り熨斗」といって、紅白の紙を雛人形のように折り、その中に短冊型に切った黄色い紙片を包込んでいますが、本来はこの黄色いものがのし鮑です。贈答品の包装には「水引」を使います。一般的に水引の結び方は、蝶の羽の形になる結び方(蝶結び)と、輪のできない結び方(結び切り・引き結び)、いずれの場合にも使える結び方(あわび結び・あわじ結び)の三通りがあります。

のし紙と掛紙の違い

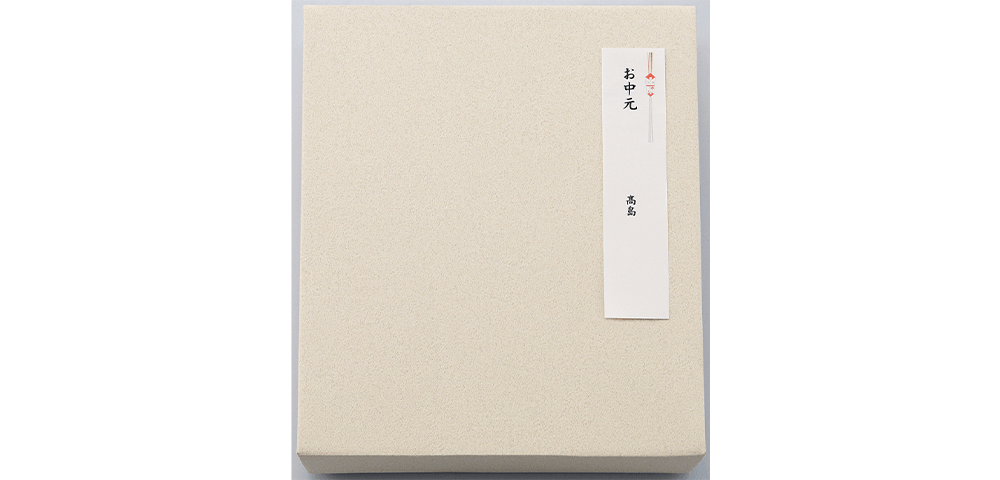

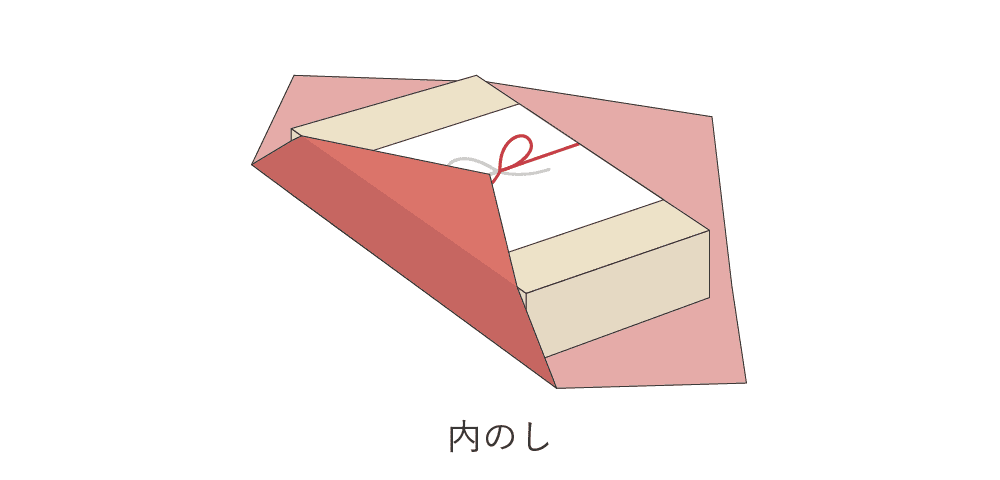

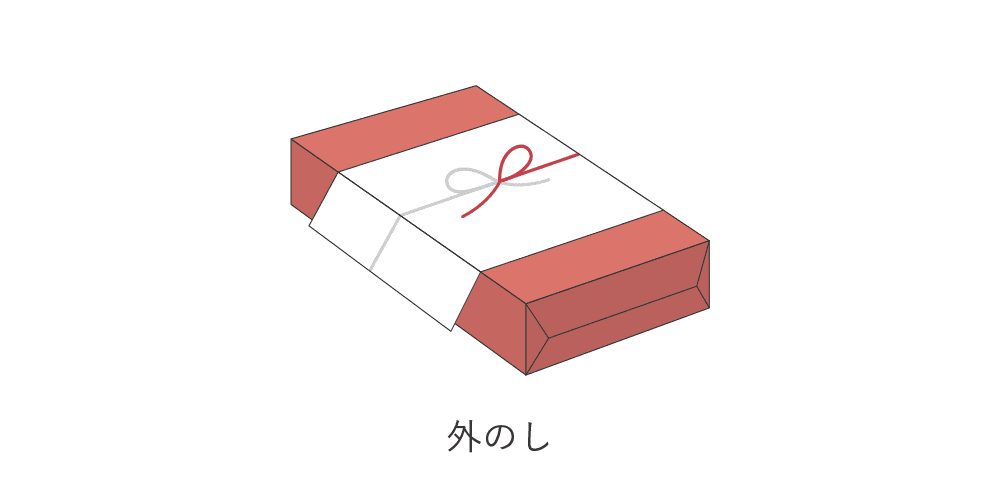

正式な場合には、奉書に水引、熨斗(のし)を用いますが、親しい間柄や、一般的な進物の場合には、その用途別に印刷した印刷掛紙を使用します。これは、品物をむき出しにして贈るのは失礼なので、品物を覆う意味できれいな紙で包み、こよりで結んで贈った昔の形が形式化したものです。

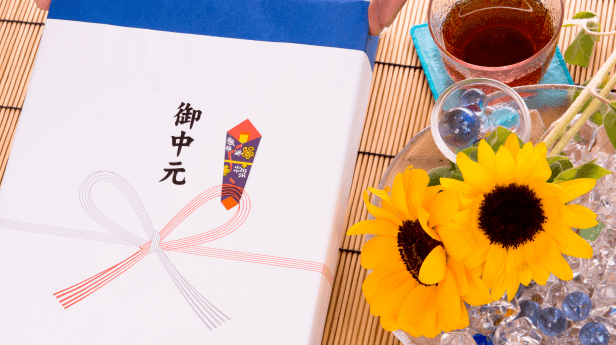

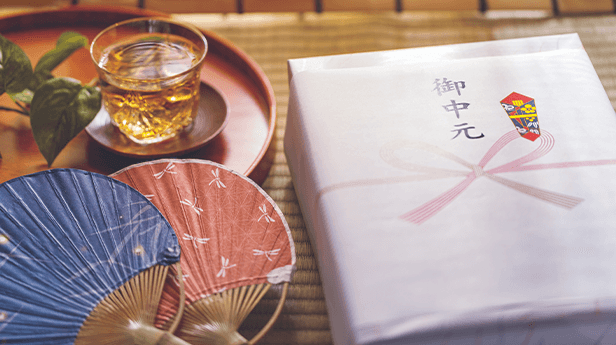

一般に、のしの印刷された慶事用の印刷掛紙を「のし紙」と呼ぶこともありますが、弔事のときは、熨斗(のし)は印刷されていないので「のし紙」とは言わず、「掛紙」といいます。

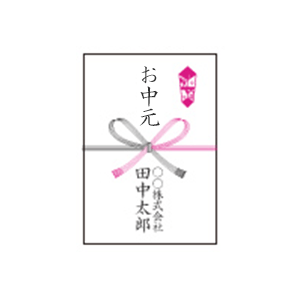

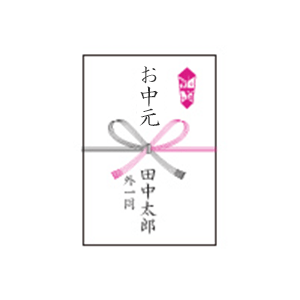

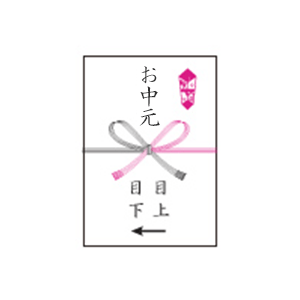

熨斗(のし)は基本的につける

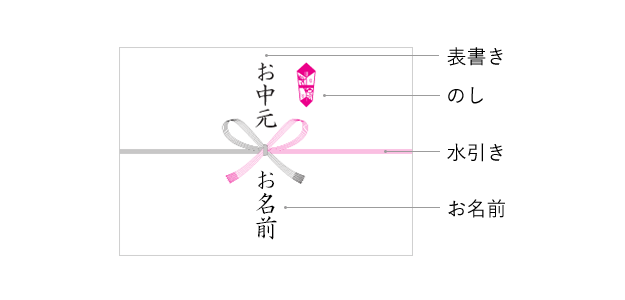

慶事の贈答品には基本的に熨斗(のし)をつけるのがマナーです。お中元ののし紙は、右上部にのしがあり、紅白5本蝶結びの水引が使われます。お中元ののし紙(掛紙)の上部中央には、目的に合わせた表書きを書きます。