#01 お中元のお礼状とは

配送で贈られる方が多いお中元。お礼状は、お中元への感謝の気持ちをお伝えすると同時に、品物が届いたお知らせの意味があります。基本マナーを押さえ、好印象なお礼状をしたためませんか。

「高島屋 夏の贈りもの」高島屋のお中元 トップへ

2025年4月16日

夏のご挨拶として、色々な関係性の方からいただくお中元。メールや電話で簡単に連絡が取れるいまだからこそ、お礼状で感謝を伝えてはいかがでしょう。「文章が苦手」「書き方がわからない」という方も大丈夫。基本マナーや構成、相手別の例文など、すぐに使えるお中元のお礼状の書き方を解説します。

配送で贈られる方が多いお中元。お礼状は、お中元への感謝の気持ちをお伝えすると同時に、品物が届いたお知らせの意味があります。基本マナーを押さえ、好印象なお礼状をしたためませんか。

「高島屋 夏の贈りもの」お中元への感謝は誠実にお伝えしたいもの。お礼状のタイミングや書き方など、基本マナーをお伝えします。

贈りものへのお礼は、少しでも早いことが重要。お礼状は、お中元を受け取って3日以内に出すようにしましょう。「お中元が無事に届いたか」「喜んでいただけたか」を気にかけていらっしゃる贈り手へ、誠意が伝わるポイントです。受け取ってすぐにメールか電話でお礼を伝え、1週間以内を目安に改めてお礼状を送ってもいいでしょう。

お中元は、本来、目上の方へ贈るものなので、お返しの品は一般的に必要ありません。心のこもったお礼状を書き、感謝の気持ちを伝えましょう。

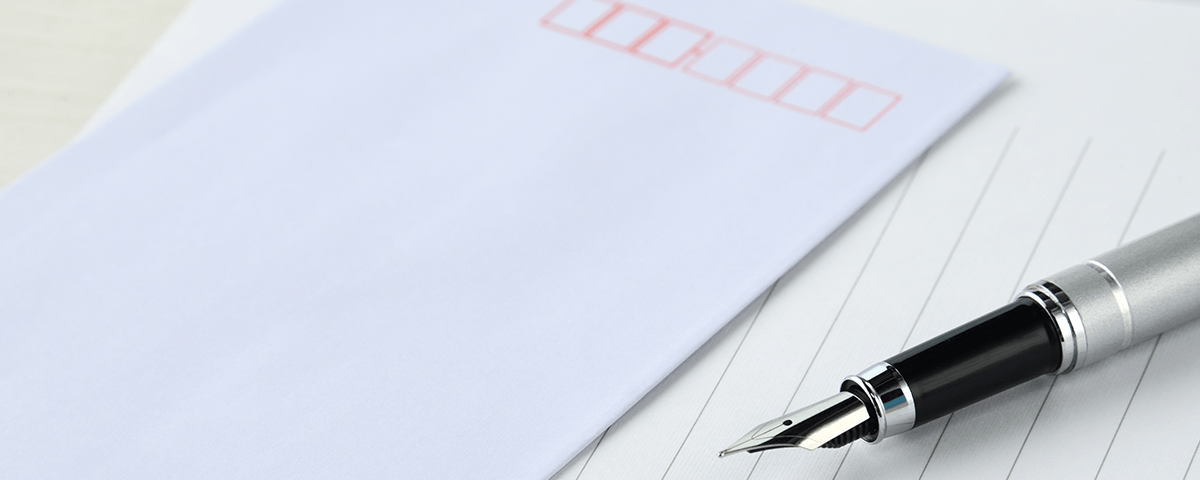

お礼状を封書で送るか、ハガキで送るかで迷う人もいらっしゃるでしょう。最もきちんとした送り方は、便せんにしたため、封書で出す方法。大切なビジネスのお取引先や日頃からお世話になっている目上の方には、このスタイルがおすすめです。親しい知人や親戚など、堅苦しくない間柄ならハガキでも差し支えありませんが、縦書きで丁寧な文字を心がけて。

縦書きでも横書きでも書ける日本語。どちらにするか、これも迷うかもしれませんが、ビジネス関係の方や目上の人へ送るお礼状は、縦書きが基本マナーです。お礼状は、次の項目でご紹介するように頭語や結語があり、時候の挨拶からはじまるなど、日本の美しい手紙文化に繋がる手紙。縦書きは文面とも相性が良く、礼儀正しさも感じていただけます。

基本的な構成と流れを押さえれば、お中元のお礼状を書くのは難しくありません。順を追って書き方を説明します。

まず、相手に敬意を表す「頭語」を書きます。「拝啓」「謹啓」などがあり、お礼状の最後に書く「結語」とセットで使います。「頭語」として「拝啓」と書きだしたら、「結語」は「敬具」、「謹啓」と書きだしたら「謹白」となるなど、組み合わせが決まっているので注意しましょう。

「頭語」の次に、手紙に季節感を添える「時候の挨拶」を書きます。凝った言葉を使うより、挨拶状を送る時期と合っていることが大切です。ビジネス関係なら「盛夏の候」「梅雨明の候」などシンプルな言葉でも十分。「暑い日が続きますが」「蝉の声のにぎやかな季節」など、やや長めに書いてもいいでしょう。

時候の挨拶からの続きとして、相手のご様子を尋ねる言葉を書きます。「盛夏の候、お変わりなくお過ごしでしょうか」のように一文にすると、すっきりとまとまります。いきなり要件のお礼に入るのではなく、季節感と近況のお尋ねを盛り込んだ挨拶文から始めるという流れを覚えておきましょう。

挨拶文の後、お中元が届いたことを伝え、お礼を綴ります。「お心のこもったお中元をいただき、誠にありがとうございました」「この度のお心づかいに感謝しています」など贈ってくださった感謝に続き、「家族でおいしくいただきました」「さっそく使わせていただいています」など、品物へのひと言を加えるとより誠実な印象に。

お礼の言葉の後、相手を気遣う言葉を添えるのもお礼状の大切な要素。「梅雨明けもまもなくのことと存じますが、体調など崩されないようご自愛ください」「いましばらくの酷暑、どうぞ健やかにお過ごしください」など、季節感をプラスした気遣いの文章で締めくくりましょう。暑さに向かう時期に合わせた文面がおすすめです。

相手を気遣う言葉で本文を終えたら行替えし、下が一文字分開く位置に「結語」を記します。「結語」は「頭語」に使った言葉に対応する「結語」を使うのが正式なルール。頭語に「拝啓」を使ったら「敬具」、「謹啓」を使ったら「謹白」と書きます。

語の後、「令和〇年〇月〇日」のように年号と日付、差出人の名前を便せんに記入します。縦書きの場合、年号と日付は結語の次の行に、本文より1文字程度下げた位置から記入し、差出人の名前はさらに次の行に書きます。差出人の名前は結語と同じく本文の行末の文字より一文字分程度上に名前の最後の文字が来るように配するのが一般的です。

「高島屋 夏の贈りもの」

基本的な構成は同じでも、相手との関係性にふさわしい表現を選ぶとより好印象なお礼状に。相手別に例文をご紹介しますので、参考にしてみてください。

ビジネスの相手には、時候の挨拶を述べた後、近況を尋ねる代わりに、敬意や日頃の感謝を述べるのが一般的です。相手の社風や関係性に即し、ビジネスメールで送る場合は【お中元のお礼】などひと目でわかる件名にしましょう。

拝啓 梅雨明けの候 貴社におかれましては 益々ご清祥のこととお慶び申しあげます

平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申しあげます

お中元の品をご恵贈いただき 誠にありがとうございました

部署一同 素敵なお菓子をおいしく楽しませていただきました

暑さに向かう季節 貴社の皆さまのご健勝をお祈り申しあげます

略儀ながら書中にて御礼申しあげます

敬具

令和○年○月〇日

株式会社○○○○

(役職)名前

拝啓 盛夏の候 貴社におかれましては より一層ご盛栄のこととお慶び申しあげます

平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申しあげます

さて 本日 お心のこもったお中元の品物を拝受いたしました

お心遣い 誠にありがとうございました

厳しい暑さが続く折 皆さまのご健勝と貴社の益々のご発展をお祈り申しあげます

略儀ながら書中をもって御礼申しあげます

敬具

令和○年○月〇日

株式会社○○○○

(役職)名前

拝啓 夏本番となりましたが ますますご健勝のこととお慶び申しあげます

このたびはお中元をお贈りいただき 誠にありがとうございました

涼感のあるお菓子 一同でおいしく頂戴いたしました

心からお礼を申しあげますとともに 今後とも変わらぬご愛顧をお願い申しあげます

時節柄 くれぐれもご自愛くださいませ

まずは略儀ながら書面にて御礼申しあげます

敬具

令和○年○月〇日

株式会社○○○○

(役職)名前

身内へのお礼状は、堅苦しくない文面を心がけるのも大切。お礼状の基本要素は押さえつつ、自分らしい言葉で綴れば、親愛の伝わる一通に。例文を参考に、家族の様子やいただいた品物への嬉しさを伝えるお礼状に仕上げませんか。

拝啓 猛暑が続いていますが いかがお過ごしでいらっしゃいますか

このたびはお中元をお贈りいただき ありがとうございました

目にも涼しいゼリーの詰め合わせに子どもたちも大喜び

爽やかなデザートとして 家族でおいしくいただきました

お心づかい 本当にありがとうございました

いましばらくの暑さ どうぞお身体を大切にお過ごしくださいませ

簡単ですが まずは品物を拝受したお知らせと御礼まで

敬具

○○年○月

○○○(名前)

拝啓 睡蓮の咲く季節となりました

お健やかにお過ごしでしょうか

このたびは早々にお中元をお贈りいただき 誠にありがとうございます

私ども夫婦がビール好きなのを覚えていてくださり 感激しております

梅雨から夏へと暑さ厳しい季節となりますが どうぞご自愛くださいませ

まずは品物が届きましたことをお伝えし 御礼を申しあげます

敬具

○○年○月

○○○(名前)

友人・知人は、プライベートを豊かにしてくれる大切な存在。事務的な印象にならないお礼状をお出ししたいですね。時候の挨拶は暮らしに近い季語を選ぶ、品物への気持ちを添えるなど、表現にひと工夫を。目上の方向けの例文と親しい友人向けの例文をご紹介します。

拝啓 蝉の声がにぎやかな時期となりました

お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますか

先日はお心のこもったお中元をありがとうございました

さっそく家族でいただき 暑さを忘れておいしさに感動したところです

日増しに暑さが厳しくなりますが どうぞお健やかにお過ごしくださいませ

簡易で恐縮ですが 品物が届きましたことをお伝えし 御礼を申しあげます

敬具

○○年○月

○○○(名前)

拝啓 外出には日傘が欠かせない暑さが続く今日この頃

今年はどんな夏をお過ごしでしょうか

さて 本日 ○○さんから(相手のお名前)素敵な贈りものが届きました

とても嬉しく 心より感謝申しあげます

涼しくなったら またお会いできますように

夏の疲れが出ませんよう くれぐれもご自愛くださいませ

まずは取り急ぎ拝受したお知らせと御礼まで

敬具

○○年○月

○○○(名前)

季節を表す言葉として、俳句で使われる「季語」。「季語」はお礼状の時候の挨拶でも使え、知っておくと便利です。季語を集めた「歳時記」の分類に合わせ、使う時期にあった季語を選びましょう。お中元のお礼状を書く時期にあたる、6月、7月、8月の季語をご紹介します。お礼状を書くときの実際の天候にも合わせながら、季語の力で上手に季節感を演出しましょう。

お中元の時期が最も早くスタートするのは、首都圏の6月下旬。梅雨に関する季語もいくつかあるので、実際の空模様から実感のこもった季語を使うのがポイントです。

6月の季語の例:梅雨、空梅雨、梅雨寒、青葉、夏至、紫陽花

本格的に夏の暑さがはじまる7月。ビジネス用には「盛夏の候」や「猛暑のみぎり」、親しい方には動植物や生活感のある季語など、相手の顔を思い浮かべながらぴったりの季語を楽しく選びませんか。

7月の季語の例:梅雨明、盛夏、猛暑、風鈴、蝉、日傘、百日紅

暦の上では8月8日が立秋にあたります。お礼状のタイミングが立秋以降なら、暑さの表現も「残暑」となります。

8月の季語の例:立秋、残暑、蜩、朝顔、天の川

品物が無事に届いたお知らせの意味もある、お中元のお礼状。お中元を受け取ったら、うれしい気持ちのまま机に向かいませんか。オリジナルな言葉を考えなくても、お礼状の基本構成に則って書けば、相手への敬意、季節感、感謝をお伝えできます。型通りの文面でも「すぐに書いて送ってくれた」と、相手は気遣いを嬉しく思ってくださるでしょう。大切な方との良いお付き合いが、お礼状を通して深まりますように。