サステナビリティ

Sustainability

Sustainability

社会

当社グループでは、2020年に「ダイバーシティ推進方針」を策定し、多様な価値観や生活背景を有する人材の能力が最大限に発揮できる環境を整備し、「人と企業の双方の成長」を実現するための取り組みを行っています。今後も当方針に基づき、多様な価値観や能力を尊重し、あらゆる人材が、当社グループで働くことにやりがいを感じられるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの実現をめざしていきます。

1.高島屋グループは「いつも、人から。」の経営理念のもと、ダイバーシティを成長の源泉と位置づけ、推進します。

2.ともに働くすべての人の人権を尊重し、人種・国籍・年齢・性別・性的指向/性自認・障がい・雇用形態・働き方などの違いを越えて、多様な個性と価値観を受容し、差別・ハラスメントがなく、誰もが心身健康に活躍できる環境をつくります。

3.一人ひとりが、高島屋グループで働くことに「やりがい」と「誇り」を感じ、互いに学び合い、持てる能力・技術・発想を最大限発揮することを支援し、新たな価値を創造し続ける企業グループをめざします。

2020年7月制定

男女問わず、誰もが適材適所で活躍できる環境づくりに向け、本人の意欲・能力と今後のキャリアビジョンを踏まえた配置・登用を促進しています。また、多様な価値観や生活背景を有する一人ひとりが、それぞれに働きやすく、能力が最大限に発揮できる環境整備には、エクイティ(公平性)の考えの下、個々の状況に応じた支援が必要です。

アンコンシャス・バイアス研修や、育児・介護などさまざまな制約や事情を踏まえたマネジメントの実践など、風通しのよい職場風土と円滑なコミュニケーションに向けた、従業員の意識改革に着手しています。

女性活躍推進に向け、女性管理職比率の数値目標の設定や課題抽出を行い「女性活躍推進行動計画」を策定するとともに、「男性育休 100 %宣言」への賛同や、出生時育休・育休の法定以上の制度整備により、男性の育児参加を促すことで固定的な性別役割分担意識を払拭し、性別に関係なく働きやすい職場をめざしています。

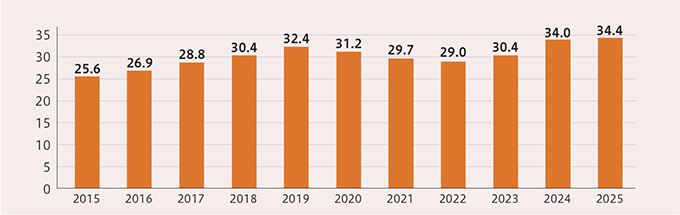

女性管理職比率((株)高島屋のみ各年3月1日時点)

2016年、厚生労働省から「えるぼし(- 認定段階3)」を認定されました。

2017年、女性が輝く先進企業表彰「内閣総理大臣表彰」を受賞しました。

男性育児休職の取得促進に取り組んでいます。

MSCI 日本株女性活躍指数( WIN )の構成銘柄として選定されています。

外国人の労働者としての受け入れと生活者としての支援は、「グローバル枠組み協定」を日本で初めて締結した企業としての社会的責任です。その活躍推進は、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、当社が主体的に取り組むべき重要課題です。

当社は、加盟する国民生活産業・消費者団体連合会(生団連)が採択した「外国人の受入れに関する基本指針」に賛同、高島屋グループのダイバーシティ推進方針に基づく姿勢と行動の指針として、「外国人の受け入れに関する高島屋グループ基本指針」を策定しました。

外国人労働者就労課題への対応や語学習得サポート、学習支援など受け入れ環境の整備拡充に取り組んでいます。

ダイバーシティ推進方針に、性的指向・性自認などの違いを越え、差別・ハラスメントがなく、誰もが活躍できる環境づくりに取り組むことを明記し、制度構築・環境整備を行っています。

「LGBT-Allyプロジェクト(※)」参画企業の一つとして、東京・大阪で実施されるプライドパレード応援に参加するほか、LGBTQ+フレンドリー職場風土醸成を目的に6月にプライド月間を設定し、LGBTQ+の理解浸透に向けたALLY活動に取り組んでいます。

※LGBT-Allyプロジェクト・・㈱アウトジャパンが主催する企業のアライ活動を支援するプロジェクト。

また、企業経営者アライネットワーク「Pride1000」の取り組みに賛同し、ALLYの立場から積極的にメッセージを発信する経営者として、村田社長がメッセージを表明しました。

このメッセージは以下のサイトで公開されています。(外部サイトに遷移します)

https://workwithpride.jp/pride1000/message/

また当社グループのみならず、社会の理解促進にもつなげるべく、日本で活動する3つの非営利団体による、婚姻の平等(同性婚の法制化)に賛同する企業を可視化するためのキャンペーン「 Business for Marriage Equality 」に2024年より賛同しています。

2025年11月には新宿店にて「いいふうふの日」にちなみ、パネル展示を行いました。(協力:公益社団法人 Marriage For All Japan)

こうした取り組みが評価され、任意団体「 work with PRIDE 」が策定した職場における LGBTQ+ などのセクシャル・マイノリティへの取り組みの評価指標「 PRIDE 指標 2025 」において「ゴールド」の認定を受けました。

国内百貨店の各店・各事業部に「障がい者職場定着推進体制」を整備し、障がい者雇用推進者、障がい者職業生活相談員を配置し、障がいのある従業員が能力を発揮できる職場づくりに取り組んでいます。

各地域の支援センターなどと連携しながら、障がい者の雇用や就労継続を支援するとともに、横浜店・京都店・日本橋店にはワーキングチームを設置し、各店にジョブコーチの配置を推進しています。障がいのある従業員が働きやすい環境を整えることは、誰もが働きやすい職場運営につながります。販売支援や生産性向上につながるさまざまな業務を障がい者が担うことで、ともに店舗運営を支えています。

京都店ワーキングチーム

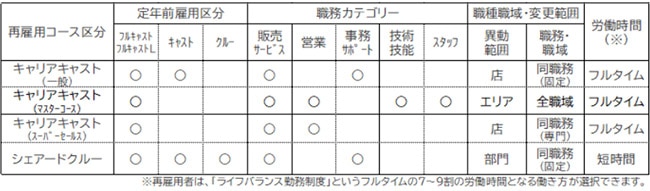

改正高年齢者雇用安定法の主旨を踏まえ、65歳までの雇用義務の範囲を超えて、最長70歳までの再雇用延長制度を取り入れ、ベテラン社員が高いスキルやノウハウを発揮して活躍し続ける仕組みを導入しています。

様々な就労ニーズに応えるコース別の雇用管理と、柔軟な働き方が選択できる勤務制度を採用し、多くのベテラン社員が活躍しています。

【「アンコンシャス・バイアス」への取り組みと多様性を認める職場づくり】

ダイバーシティ推進には、従業員一人ひとりがお互いに異なる価値観やライフスタイルであることを理解することが大切です。過去の経験や知識、価値観、信念をもとに、認知や判断を自動的に行ってしまう「アンコンシャス・バイアス(無意識バイアス)」は、些細な言動や何気ない行為のため、「よくあること」「気にするほどのことではない」と見過ごされがちです。しかし、放置することで、従業員のモチベーション低下やハラスメントの増加、職場のコミュニケーション不全、ひいては組織や個人のパフォーマンス低下など、ダイバーシティの推進にあたりさまざまな弊害を生みます。高島屋グループでは、「アンコンシャス・バイアス」の改善に向けて、管理監督者への教育を実施しています。役員や経営層を対象とした高島屋グループ経営フォーラムにおいて、社長メッセージとしての発信や、社内報「T-Times」などを通じ、従業員一人ひとりのさらなる理解浸透に向けた啓蒙活動を行い、すべての人々が活躍できる職場環境づくりに取り組んでいます。