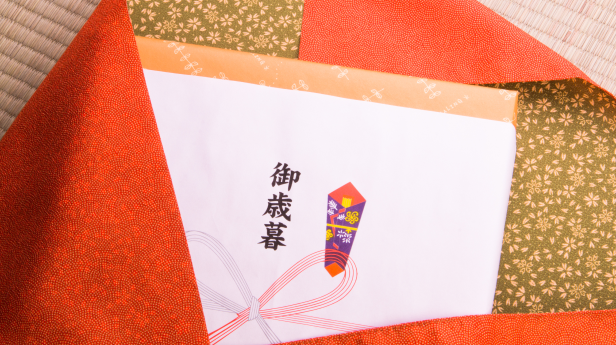

#01 お年賀とは一体何?

お年賀とは、日頃お世話になっている方のお宅へ年始の挨拶に伺う際に添える贈りものです。お正月の挨拶回りの際、新しい年神様へのお供え物「御年玉」を持参し、贈りあったことが起源とされています。いまでは年始のご挨拶という意味だけでなく、年始のギフトも「お年賀」と呼ばれています。お歳暮のお届けが年を越してしまう場合も、「お年賀」として贈るとよいでしょう。

お年賀はどんな相手へ贈る?

お年賀は、目下の方から目上の方へ贈るのが一般的です。新年のご挨拶として「今年1年間お世話になります」という気持ちを伝えます。親しい人やお世話になっている人に贈るという方は、お年賀とお歳暮の両方を贈る場合もあります。またビジネスでは、日頃お付き合いのあるお得意先や会社へ持参して年始のご挨拶をします。

お年賀を贈る正しい時期はいつからいつまで?

新年の挨拶であるお年賀は、1月2日から松の内(正月の松飾りのある期間)までに持参するのが一般的で、元旦は避けます。松の内は地域によって異なり、関東地方は1月7日まで、関西地方、山陰地方、名古屋は1月15日までをいいます。日頃お世話になっている方へお歳暮の代わりとして配送で贈る場合は、1月15日までに届くように手配します。贈る相手、または贈り主が喪中の場合は、松の内の時期を外すようにします。この際も、のしの表書きは「寒中御見舞」とします。

お年賀の時期を逃してしまったら

新年初めてのご挨拶が松の内を過ぎてしまった場合は、「寒中御見舞」としてギフトを贈るとよいでしょう。のしの表書きには「寒中御見舞」と書き、立春までの時期に訪問します。配送で贈る場合も、のしの表書きは「寒中御見舞」と書き、立春までに届くようにします。

お年賀とお歳暮の違いは?お年賀とお歳暮は両方必要?

お年賀とお歳暮は、贈る時期と意味が異なります。お年賀は、年始のご挨拶に伺う際の手土産で、1月2日から松の内(正月の松飾りのある期間)までに渡すのが一般的です。

お歳暮は、お世話になった方への年末のご挨拶で、以前は12月13日のお正月の準備を始める「事始め」からとされていましたが、現在では12月上旬~25日頃です。最近は11月下旬から、早めに贈る方もいます。京都では、12月13日の「事始め」から贈る方もいるようです。