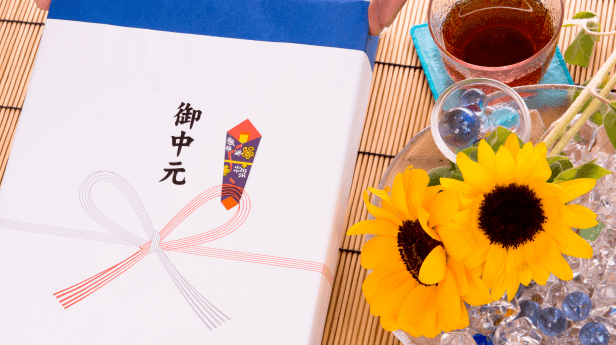

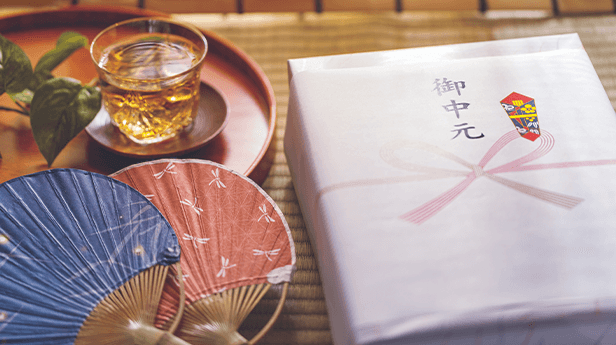

#01 お中元とは?

お中元は、お世話になった方へ感謝を込めて贈る夏のご挨拶です。1度きりの感謝として贈答品を贈るのではく、毎年贈るものとして定着しています。現在は、会社などの仕事関係やご家族、親戚に贈ることが多く、贈答品もお酒、スイーツ、お肉などバラエティー豊かになっています。

お中元の由来・起源

「中元」は中国で7月15日のこと。1月15日を「上元」、10月15日を「下元」、これらを合わせて「三元」と呼び、三元それぞれの日に祖先に供え物をして身の穢れを清めたそうです。これが日本に伝わると中元だけがお盆と重なり、一族が祖先への供物を持ち寄った風習と一緒になって、中元贈答の習慣になったといわれています。

お中元の時期

首都圏では7月上旬~15日頃でしたが、最近は6月下旬から贈るのが一般的になっています。首都圏以外では、7月上旬~8月15日頃(旧盆は毎年変動)がお中元の時期とされています。お中元の時期を過ぎた場合、立秋(8月8日頃)までは「暑中御見舞」「暑中お伺」、立秋以降は「残暑御見舞」「残暑お伺い」と表書きを変えるのがマナーです。

お中元と暑中見舞いの違い

お中元も暑中見舞いも感謝の気持ちを込めた夏のご挨拶ですが、贈る時期によって使い分ける必要があります。首都圏では7月15日頃までに贈るなら「お中元」、7月15日を過ぎたら「暑中御見舞」「暑中お伺」として贈るのがマナーです。

お中元とお歳暮の違い

お中元とお歳暮は、贈答品を贈る時期が違います。お中元は、日頃お世話になっている人へ感謝を込めて贈る夏のご挨拶です。お歳暮は日頃お世話になっている方へ、1年の締めくくりにお礼の気持ちを贈ります。お中元とお歳暮どちらにも共通する人気の贈答品は、焼き菓子等の洋菓子や各地のご当地グルメのお取り寄せがあります。お中元の定番は夏の風物詩といえるアイスやゼリー、ドリンクなど、お歳暮はお正月に大人数で食べることができるようなお肉やお酒、お鍋に最適な海産物です。