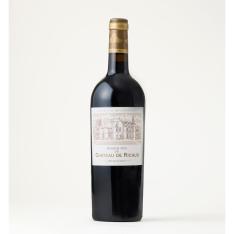

<高島屋直輸入>ボルドー赤ワイン シャトー ドゥ リコー 2016

税込4,400円

高島屋バイヤーがお教えします。ワインの美味しい飲み方を知って、もっと素敵なワインライフを!

自宅で家族と楽しむ、お客様を招いてワインでおもてなしをする、ワインでパーティーを開く時など。美味しさを引き出すポイントをひとつ、ふたつ知っておくだけで、ワインの時間がとても豊かになります。それはまず、ボトルのコルクを開けるところから始まります。

ワインをより美味しく飲みたいのであれば、ワインを〝開かせる〟ひと手間を加えましょう。美味しさがグッと増します。〝開かせる〟とは空気に触れさせること。ワイン本来の美味しさを目覚めさせるテクニックで、一般的に〝デキャンタージュ〟と呼びます。デキャンタという容器にワインを注ぎ移して時間をおき、〝味の角〟を取ることで飲み頃のワインとなります。例えば醸造から10年未満のワインであれば2時間から3時間がひとつの目安です。

ワインは注ぐグラスの形によっても味が変わります。それぞれのワインに合ったグラスを選ぶことでより美味しさが楽しめます。赤ワインは、大ぶりなグラスがおすすめ。渋味のしっかりした赤には、ボウルの口部分のすぼまりが緩やかなグラスがぴったりです。一般的にボルドー型と呼ばれ、フルボディの赤ワインに適していると言われます。一方酸味がある赤ワインは、ボウル部分が広く、口がすぼまったものを。ワインが空気に触れる面積が大きくなるので、繊細な香りと味が楽しめます。このグラスは一般的にブルゴーニュ型と呼びます。次に白ワイン。白は冷やして飲むことが多いので、赤に比べてやや小ぶりの中程度のボウル・グラスがおすすめ。辛口には口のすぼまった中程度の大きさ。まろやかな白には口径が広い大ぶりのものを選んでみてください。さらにスパークリングワインにはフルート型グラスが合います。縦に細く、グラスに注いだときに美しく泡が立ち、炭酸も抜けにくいという長所があります。

ワインと料理の関係を、フランス語でマリアージュ(結婚)にたとえることがあります。合わせる料理は、ワインの魅力をより引き立てる、相性のよい料理を選ぶことをおすすめします。

ポイントはワインの色、味のタイプ。この2つを覚えておくだけでワインの時間がより楽しくなります。色の基本的な覚え方は、赤ワインには赤身肉、白ワインには鶏肉や白身の魚介類、ロゼワインには生ハムやサーモンなど。つまりワインの色と似た食材の料理を合わせます。また重い軽いなど味のタイプで合わせる場合は、料理も「コク深い」「あっさり」など、食材の味や調味の強弱で合わせるのがおすすめ。自宅で料理作る時、百貨店で販売している惣菜などを選ぶ時に、頭に置いておくとよいでしょう。たとえばワイン産地と同じ地域の郷土料理など。ブルゴーニュのワインならば、牛肉を赤ワインで煮込んだ料理(ブフ・ブルギニヨン)。イタリアのバローロならピエモンテ地方の名物トリュフを使った料理など。日本では、北から南まで名産品が豊富ですから、ワインの色や味のタイプで料理とのマリアージュを考えて、各地からお取り寄せするのも楽しみのひとつになるでしょう。

赤ワインの味は、重い順に「フルボディ」「ミディアムボディ」「ライトボディ」と表現されますが、これに準じて合わせる料理を選ぶとバリエーションが広がります。

●フルボディの赤ワイン

しっかりとしたコクと重厚感のあるフルボディの赤ワインには、料理も濃厚な味わいのものを。

たとえばステーキ、ビーフシチュー、デミグラスソースをかけたビーフカツレツ、すき焼きなどがおすすめです。

●ミディアムボディの赤ワイン

フルボディよりも渋みが少なく、酸味と果実味のバランスが取れたミディアムボディの赤ワインには、ビネガーやチーズなどを使い、程よくコクのある味付けに仕上げた料理を。たとえばバルサミコ酢を使った酢豚、チーズ、チーズフォンデュなどがよく合います。

●ライトボディの赤ワイン

軽やかな口当たりのライトボディの赤ワインには、料理も薄い味付けにしたものや、オードブル感覚のものを。おすすめの一例として、生ハムのカルパッチョ、またまろやかな味わいの味噌おでんなどはいかがでしょう。

白ワインは、辛口から甘口まで幅広くあります。キリリとした口当たりの辛口ワインには、シーフード料理は、ピリッと辛みのきいた味付けのものから、コクがあり穏やかな味付けの料理にも合います。甘口ワインにはクリーミーな料理や味の濃いチーズ、デザートがおすすめです。

●辛口の白ワイン

おすすめの料理としては、白身魚のカルパッチョ、チーズ入り大葉入りささみカツ、ぶりの白味噌焼きなどがあります。

●甘口の白ワイン

おすすめ料理としては、エッグベネディクトやハチミツをかけたチーズ、ミルクチョコレートなどはいかがでしょう。

赤ワインと白ワインの要素を併せ持つロゼワインは、様々なジャンルの料理と合います。肉料理や魚料理のほかに、スイーツとも合うので、好みやシーンに合わせて料理を選びましょう。たとえば、サーモンのキッシュ、スイーツ感覚のフレンチトーストなどもおすすめです。

ワインをより楽しむには、テーブルコーディネートにこだわるのもおすすめです。ちょっとしたアレンジで、食卓に特別感が演出できます。

●リネン類

テーブルにクロスやランチョンマットを敷く、ナプキンを用意するだけでレストランのような雰囲気が生まれます。特に白いリネンは季節を問わずいつでも使え、シンプルで万能。夏にはブルーやグリーン、クリスマスにはグリーン×レッドなど。季節や料理によってカラーや素材を変えるのもおすすめです。またナプキンをリボンで巻いてひと手間かけると、おしゃれ感がアップしますね。

●カトラリー

フォークやナイフなどのカトラリーは、デザインやカラーを統一するとすっきりとおしゃれに。また和食ならばシンプルなデザインの箸置きを用意しておくと、おもてなし感が増します。

●テーブルセッティング

グラスはワインの種類別に揃えておくのがベストですが、気の置けない仲間とのカジュアルな集いであれば、特に気を遣わなくても大丈夫。お皿はそれぞれの席に、同じデザインのサイズ違いを重ねておくとよりおしゃれに。女子会や目上の方をお招きする日には、テーブルに花やキャンドルをセッティングするとより華やかになりますね。

飲み方に「必ず」というルールはありませんが、本格的に味わいたいならば、注ぎ方の所作ひとつで、美味しく感じるもの。グラスの持ち方、乾杯やおかわりの仕方など、基本的なマナーを覚えておけばワインの楽しみが深く広がります。

ワインをグラスに注ぐときに気をつけたいのは「ゆっくり」注ぐこと。特にヴィンテージ・ワインや高級なワインであると、澱(おり)という沈殿物がボトル内に溜まっていることが多く、澱がボトル全体に舞わないようにできるだけ静かに優しく注ぎましょう。注ぐ量はグラス3分の1が目安。ワインの香りがグラス内にとどまり、徐々に開いていく香りや味を楽しむことができます。

スパークリングワインを飲むときは、まず一度目にグラスの8分目ほどを目安に注ぎます。泡立ちが落ち着くと実際は2〜3分目の量になるので、次に泡が立たないよう静かにグラスの6分目になるように注ぐとよいでしょう。

日本では、ステム(脚部)を持つのがスマートとされています。ボウル部分を持つと、手の温度がワインに伝わり、味や香りが変わることが多いのが理由です。ただしこの持ち方は、国際的にはソムリエなどワインのプロによるテイスティング時の持ち方のようです。パーティーなどではワインをこぼさないようにボウル部分を持つのがマナーと言われています。

ほかにも「注いでもらうときにグラスを持ちあげない」「基本的には女性はワインを注がない」「乾杯でグラスどうしをぶつけない」などのマナーがあります。外国人が多い時や、海外での食事の際には気をつけておくとよいかもしれません。

ワインでの乾杯は、グラスを合わせて音を立てるのはエレガントな所作ではありません。グラスのフチを静かに合わせる、あるいはグラスを相手側に傾け、アイコンタクトを取るのがスマートでおすすめです。

ワインの飲み方で、おかわりをするタイミング。グラスが空になってから継ぎ足す、あるいはすべて飲み干す前にグラス内のワインが少量になったときがよいでしょう。また「もう結構です」の意思表示は、グラスのうえに手をかざすように伝えるのがスマートです。

いかがでしたか。ワインの飲み方、マナーには、それぞれに理由があります。いずれもワインを楽しむひとときをより豊かにするものです。たとえばホームパーティーなどで、ご紹介したポイントを会話にはさみながらワインを楽しむと、より豊かなひとときになることでしょう。

注目

いつもの家飲みを少しグレードアップしたり、記念日やお祝い、ホームパーティーなどで華やかな雰囲気を演出してくれるお酒がワイン。「でも、ワインはどんなものを選べば良いの?」「夫婦でちょっと贅沢なワインを楽しみたい」「オンライン飲み会でおしゃれ感をアピールしたい」「ワインでおもてなししたい」また「一人でとっておきのワインを味わいたい」。そんな方へ、ワインの家飲みをおしゃれに楽しむポイントをアドバイス。おすすめワインやお取り寄せグルメも併せて紹介します。

注目

ワインを豊かに楽しむために、知識として「産地」について知っておくのもおすすめです。元々ワインはヨーロッパを中心に造られていましたが、今やワインは世界中で生産されています。それぞれの国や土地、また同じブドウ品種で醸造しても、味わいに個性が出るのも楽しみのひとつ。ここでは、代表的な国と産地をご紹介します。

「ワインを飲んでみたいけれど、どんなワインを選んでよいのか分からない」「専門用語がたくさんあって難しそう」「今さら人に聞けない」というワイン初心者の方に、基本の知識をご紹介します。ワインの種類やブドウの品種の違い、それぞれの味を知って、その魅力を楽しんでみませんか。高島屋バイヤーが選んだおすすめワインもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

注目

高島屋のソムリエが、ワインボトルの上手な開け方をご紹介します。 ワインの開け方と各ステップのポイントについて、動画と画像で分かり易く解説していますので、ぜひお役立てください。