ギフトの贈り方とマナー・豆知識

お祝い

結婚お祝い

式や披露宴に招待された場合は、出欠に関わらず何らかのお祝いを贈ります。一般的には挙式1週間前位までに贈るのがマナーですが、出席者で事前にお渡しする機会がなかったりお届けが間に合わない場合は、当日受付に渡しても良いでしょう。金封の場合は現金をご祝儀袋に入れて受付に渡しますが、品物の場合は目録のみを受付に渡し後日品物を届けます。

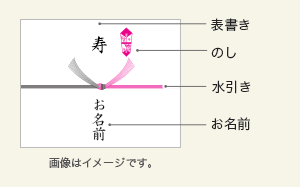

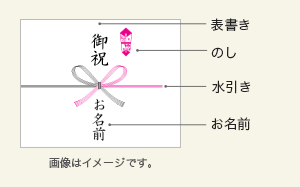

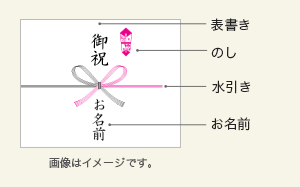

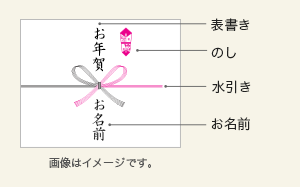

掛紙の体裁

- 表書き:寿

- の し:あり

- 水引き:紅白または金銀10本結び切り

- お名前:名入れを連名にする場合、右側が目上の人になります。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

出産お祝い

命名日(お七夜)から生後3週間位までに贈ると良いでしょう。遅くとも生後1ヶ月以内に贈りましょう。

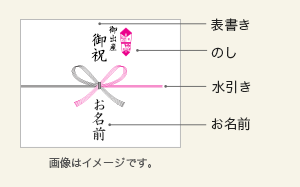

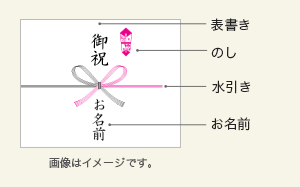

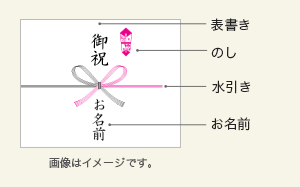

掛紙の体裁

- 表書き:御出産御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

お宮参り

生後初めて氏神様に参拝する初宮参りを一般にお宮参りといいます。お宮参りの日は地方によって異なり、生後50日目とか100日目という地域もありますが、多くは生後30日目前後で、男児生後30日目・女児生後31日目あるいは男児生後31日目・女児生後32日目に行っています。

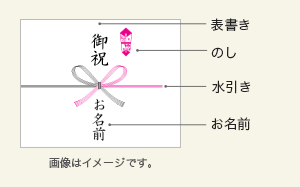

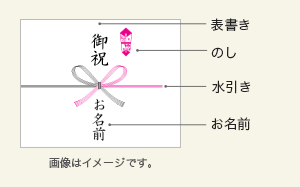

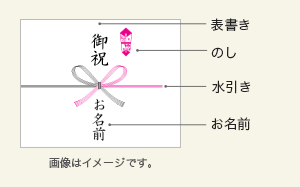

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

初節句

赤ちゃんが生まれて初めて迎える節句(※)を「初節句」といい特に盛大に祝います。節句の1週間前から当日に贈ると良いでしょう。

※女児=桃の節句(3月3日)、男児=端午の節句(5月5日)

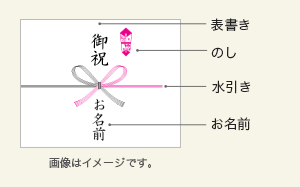

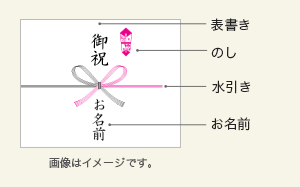

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

七五三

11月15日に3歳の男女児と、5歳の男児、7歳の女児を連れて氏神様に参拝し、子供の成長を感謝し将来の幸せを祈る行事です。御祝いは11月1日から15日までに贈るとよいでしょう。

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

入園・入学お祝い

入園・入学式を迎える1ヶ月前までに贈ります。卒業と重なる場合は、入学・進学の方にお祝いの重きを置いて、卒業祝いを省略するのが一般的です。

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

長寿(賀寿)お祝い

60歳以上の長寿のお祝いです。地方によっても異なりますが、通常は数え年で計算します。

※出典:高島屋「高島屋のしきたり事典」小学館 2015年

| お祝い | 年齢 |

|---|---|

| 還暦 | 数え年61歳 |

| 緑寿 | 数え年66歳 |

| 古稀 | 数え年70歳 |

| 喜寿 | 数え年77歳 |

| 傘寿 | 数え年80歳 |

| 米寿 | 数え年88歳 |

| お祝い | 年齢 |

|---|---|

| 卒寿 | 数え年90歳 |

| 白寿 | 数え年99歳 |

| 紀寿または百寿 | 数え年100歳 |

| 上寿 | 数え年100歳以上 |

| 茶寿 | 数え年108歳 |

| 皇寿 | 数え年111歳 |

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

結婚記念日

イギリスで始まった習慣です。記念日は下表のようにたくさんありますが、主だったものは◎印の記念日となります。

| 1年目 | 紙婚式 |

|---|---|

| 2年目◎ | 綿婚式 |

| 3年目◎ | 革婚式 |

| 4年目 | 花婚式 |

| 5年目◎ | 木婚式 |

| 6年目 | 鉄婚式 |

| 7年目◎ | 銅婚式 |

| 8年目 | 青銅婚式 |

| 9年目 | 陶器婚式 |

|---|---|

| 10年目◎ | 錫婚式 |

| 11年目 | 鋼婚式 |

| 12年目 | 絹婚式 |

| 13年目 | レース婚式 |

| 14年目 | 象婚式 |

| 15年目◎ | 水晶婚式 |

| 20年目 | 磁器婚式 |

| 25年目◎ | 銀婚式(紀婚式) |

|---|---|

| 30年目◎ | 真珠婚式 |

| 35年目◎ | 珊瑚婚式 |

| 40年目◎ | ルビー婚式 |

| 45年目◎ | サファイア婚式 |

| 50年目◎ | 金婚式 |

| 55年目 | エメラルド婚式 |

| 75年目◎ | ダイヤモンド婚式 |

| ↑イギリスでは60年目 |

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

ビジネス・昇進お祝い

役職が上がる場合は昇進、取締役や社長・会長などの役職に就く場合は就任といいます。また、例えば常務から専務取締役になるような場合には、昇格といいます。栄転は地位が上がって転勤する人に使いますが、必ずしも栄転と言えない場合の転勤については「御餞別」として贈るとよいでしょう。

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

退職のお祝い

社会や家族のために長年勤めた労をねぎらい、感謝の意味をこめて贈ります。基本的に返礼は不要ですが、お礼の手紙を送るとよいでしょう。

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

開店・開業のお祝い

親しい方が事業を始めたときは、まず顔を出すか、手紙で祝い励ましてあげたいものです。さらに、開店・開業の披露に招待された場合は、できるだけ出席しましょう。

掛紙の体裁

- 表書き:御祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

お返し

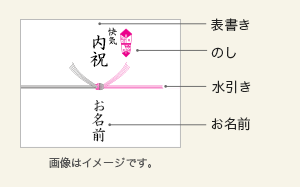

結婚内祝

式・披露宴の際に引き出物をお渡しした方へは、お返しはしないのが普通です。式・披露宴にご招待しなかった方やご欠席された方からお祝いをいただいたときには、新婚旅行後(式後2~3週間)お返しをしましょう。

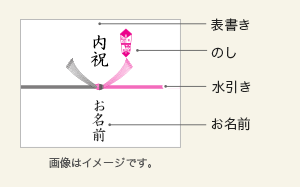

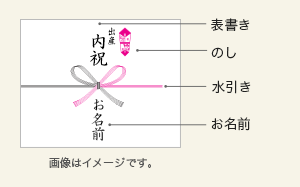

掛紙の体裁

- 表書き:内祝

- の し:あり

- 水引き:紅白10本結び切り

- お名前:結婚後の姓のみ、ふたりの名、新婦の旧姓、新姓と両名の名(旧姓を添える場合もある)など多種に渡ります。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

出産内祝

出産祝をいただいた際のお返しは床上げ(出産21日目)からお宮参り(30日目前後)までに贈りますが、それ以後になっても構いません。のし紙の名入れは赤ちゃんの名前を書きます(文字を朱書にしたり、命名紙を使ったりする地方もあります)。

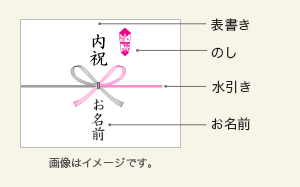

掛紙の体裁

- 表書き:出産内祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:お子様の名前を書きます。 例)太郎(たろう)

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

開店内祝・開業内祝

披露にご招待する場合は、お持ち帰りいただけるように準備します。後に残るような品物を「開店(開業)記念」として贈ることが多いようです。また、披露にご招待しなかった方に御祝をいただいた場合も、お返しをすると良いでしょう。

掛紙の体裁

- 表書き:内祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

季節のギフト

母の日

母の日は毎年5月の第2日曜日に設定されています。一年に一度、普段はなかなか伝えることができない、お母さんへの日頃の感謝の気持ちを言葉やかたちにして伝える日です。

贈りものにはのし紙・水引なしで、ラッピングでよいでしょう。現金・チケットなどを送る場合はのし紙を掛けても良いでしょう。

父の日

父の日は6月の第3日曜日に設定されています。一年に一度、普段はなかなか伝えることができない、お父さんへの日頃の感謝の気持ちを言葉やかたちにして伝える日です。

贈りものにはのし紙・水引なしで、ラッピングでよいでしょう。現金・チケットなどを送る場合はのし紙を掛けても良いでしょう。

お中元

中元を贈る期間は、関東地方では6月中旬から7月15日まで、関西地方では7月初旬から8月15日までが一般的です。しかし、最近では関東地方で7月15日を過ぎて中元で贈ることや、関西地方で7月早々から中元で贈ることも多くなってきています。関東地方では、7月16日から立秋(8月7日頃)までは暑中お伺い、立秋から処暑(8月23日頃)までは残暑御見舞、関西地方では8月16日から処暑までは残暑御見舞として贈ります。

喪中の場合

依頼主やお届け先が喪中の場合は、四十九日まではお届けを差し控え、忌明け後に贈ったほうがよいでしょう。 その際、生ぐさもの(魚や肉)や華やかな花を避けます。のし紙は「お中元」で良いですが、忌明けがお中元の時期から遅れる場合、「暑中お伺い」「残暑御見舞」として贈るとよいでしょう。

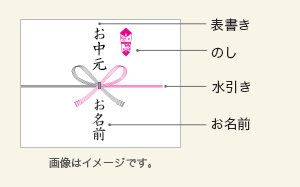

掛紙の体裁

- 表書き:お中元

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

【お中元ののし体裁】

一部のお品物については、短冊ののしを使用する場合がございます。

敬老の日

長い間社会に尽くしてきた老人を敬愛し、老人福祉への関心と理解を深めるため、1966年国民の祝日として定められました。以前は9月15日でしたが、法律改正により2003年から9月の第3月曜日となりました。贈り物にはのし紙・水引なしで、リボンがけでも良いでしょう。

お歳暮

日ごろお世話になっている方への一年の気持ちを、また親しい方々へはご機嫌伺いを目的として贈るものです。贈る時期は12月初めから12月20日位が適当とされていましたが、最近では11月中旬から贈る人も増えており、選ぶ品により12月末のお届けもあります。

※年内に贈れず年を越した場合は、「お年賀」として贈ります。松の内(関東地方では7日、関西地方では15日)を過ぎた場合は「寒中御見舞」として贈ります。

喪中の場合

依頼主やお届け先が喪中の場合は、四十九日まではお届けを差し控え、忌明け後に贈ったほうがよいでしょう。 その際、生ぐさもの(魚や肉)や華やかな花を避けます。のし紙は「お歳暮」で良いですが、忌明けがお歳暮の時期から遅れる場合、「寒中御見舞」として贈るとよいでしょう。

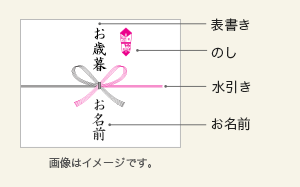

掛紙の体裁

- 表書き:お歳暮

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

【お歳暮ののし体裁】

一部のお品物については、短冊ののしを使用する場合がございます。

お年賀

日ごろお世話になっている方へ、新年の挨拶として贈ります。直接相手のお宅にご挨拶に伺う年始回りは松の内(関東地方では7日、関西地方では15日)までに済ませるのが一般的です。お届けの場合は15日までに届くようにするのが良いでしょう。

※年賀の挨拶ができなかったときには、「寒中御見舞」として松の内を過ぎて節分までの間に贈りましょう。

掛紙の体裁

- 表書き:お年賀

- の し:あり

- 水引き:紅白5本蝶結び

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

弔事

お礼・お返し

香典返し

仏式においては、お香典やお供物をいただいたところへは、忌明け(※)の挨拶状と共にお返しの品を送ります(香典返し)。

※ご逝去後35日目または49日目

神式においては、お香典をいただいたところへは、忌明け(※)の挨拶状と共にお返しの品を送ります(香典返し)。

キリスト教においては、原則的には返礼の習慣はありませんが、日本では仏式・神式に準じて追悼ミサ・記念式(※)終了後に贈ります。

※追悼ミサ=カトリック、記念式=プロテスタント

掛紙の体裁

高島屋オンラインストアでご用意している掛紙をご紹介しています。店舗とは異なりますのでご了承ください。

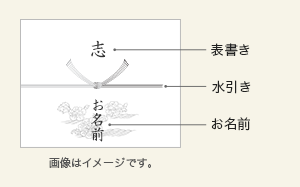

志「仏式」(黒白水引) ※主に関東地区

- 表書き:志

仏式の掛紙です。

遺族からお礼の気持ちとしてお品物を渡す場合にご利用ください。

例:遺族からのお礼、通夜や葬儀の当日参列者へ渡すお礼、お寺や僧侶への読経のお礼、お手伝いをしてくれた人へのお礼(通夜・葬儀・法要)、法要の参列へのお礼、香典返しなど

- の し:なし

- 水引き:黒白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

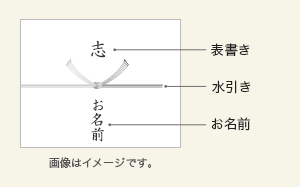

志「神式・キリスト教式」(黒白水引)

- 表書き:志

神式・キリスト教式の掛紙です。

遺族からお礼の気持ちとしてお品物を渡す場合にご利用ください。

例:遺族からのお礼、通夜や葬儀の当日参列者へ渡すお礼、お寺や僧侶への読経のお礼、お手伝いをしてくれた人へのお礼(通夜・葬儀・法要)、法要の参列へのお礼、香典返しなど

- の し:なし

- 水引き:黒白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

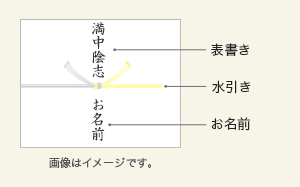

満中陰志(黄白水引)※主に関西地区

- 表書き:満中陰志

関西地方では、香典返しの表書きは「満中陰志」が一般的です。

遺族からお礼の気持ちとしてお品物を渡す場合にご利用ください。

例:遺族からのお礼、通夜や葬儀の当日参列者へ渡すお礼、お寺や僧侶への読経のお礼、お手伝いをしてくれた人へのお礼(通夜・葬儀・法要)、法要の参列へのお礼、香典返しなど

- の し:なし

- 水引き:黄白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

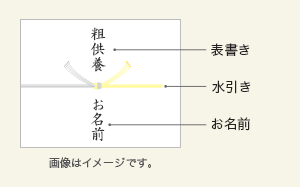

粗供養(黄白水引)※主に関西地区

- 表書き:粗供養

施主から参列者へ引き物を渡す場合、ご利用ください。

- の し:なし

- 水引き:黄白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

お供え

お供え

仏式においては、故人へのお供えとしては、祭壇に「線香・果物・菓子折落雁」などを持参することが多く、仏式の場合「生もの」はお供えしません。祭壇に供えるものなので、通夜・葬儀の前日までには届くようにします。

「香典」は香に代える金銭という意味です。本来は故人に手向ける花や供え物の代わりですから、霊前に直接供えるべきものですが、現在では通夜・告別式などの受付か遺族の前に差し出すことが多くなりました。香典袋はむき出しにしないでできるだけ袱紗に包んで持参し、差し出すときに袱紗から出します。

- 金封の場合の表書き:御霊前・御香典

- 供物の場合の表書き:御供

- 忌明けの納骨までが御霊前、以後は御仏前とすることが一般的です。

- 会社名義などで金品を供える場合は「御弔料」「御弔典」

神式では、供物として「鮮魚・野菜・果物・酒」などが使われますが、重なることを避ける意味でも一般的には現金がよいでしょう。

神式では、仏式と異なり香を使わないので香典とはいわず「玉串料」「御榊料(やや高額の場合)」などといいます。なお、仏式で使う蓮の花の袋は使いません。

- 金封の場合=御玉串料・御榊料・御霊前

- 供物の場合=御供

キリスト教においては、カトリックの場合祭壇への供物は一切供えません。また、プロテスタントの場合は、生花のみが供えられます。一般的には現金がよいでしょう。

- 金封の場=御ミサ料(カトリック)/御花料・御霊前(プロテスタント)

お盆とは、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」を略したもので、お寺では施餓鬼供養が営まれ、祖先の追善供養も同時に行われます。家庭では帰ってくる祖先の霊を迎えて供養します。

※ご新盆は初めてのお盆のことで、特に手厚く供養するため、精霊棚を設け、新しく盆提灯を飾ります。

掛紙の体裁

高島屋オンラインストアでご用意している掛紙をご紹介しています。店舗とは異なりますのでご了承ください。

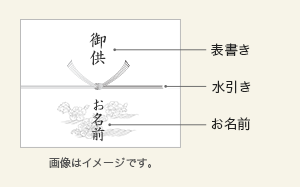

御供(黒白水引)

- 表書き:御供

通夜・葬儀・法要で参列者が供物を供える場合などにご利用ください。

例:通夜・葬儀で供物を供える、法要のお供え、身内や知人の家を訪問する際の仏壇へのお供え、お盆のため訪問する際のお供えなど

- の し:なし

- 水引き:黒白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

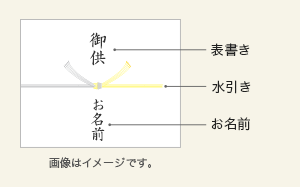

御供(黄白水引)※主に関西地区

- 表書き:御供

通夜・葬儀・法要で参列者が供物を供える場合などにご利用ください。

例:通夜・葬儀で供物を供える、法要のお供え、身内や知人の家を訪問する際の仏壇へのお供え、お盆のため訪問する際のお供えなど

- の し:なし

- 水引き:黄白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

その他

病気見舞い

花の場合は、香りの強い花は避けるほか、鉢物は寝(根)つく、椿は首が落ちるように花が落ちる、シクラメンは死苦らめんに通じることからお贈りしません。また、病気によっては食事制限があることから食品は避けた方が無難です。しかし、ケガなどの外科や、食事制限のない病気などの場合は、滋養を考えて贈るとよいでしょう。

快気内祝い

お見舞いをいただいた方には、治癒したことの報告と感謝の意味を込めて快気祝いを贈ります。

※完治せずに退院した場合は、「御見舞御礼」として贈ります。

掛紙の体裁

- 表書き:快気内祝

- の し:あり

- 水引き:紅白5本結び切り

- お名前:贈り主が個人の場合は一般的に姓のみを書きます。

【のし紙・掛紙について】 基本的に[内のし]でお届けいたします。

[外のし]をご希望の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。

CONTACT お問い合わせ

問題が解決しない場合はサポートメニューからお問い合わせください。

サポートメニューはこちら