在庫なし

在庫なし

日本コカ・コーラ

〈日本コカ・コーラ〉からだすこやか茶W+・からだおだやか茶Wセット

税込3,240円

2023年4月12日

爽やかな香りと瑞々しい味わいで初夏の訪れを感じさせる「新茶」。

新緑の芽が芽吹く季節がやってきます。

手軽に飲むことができ、日本の生活に欠かせないお茶。

そんなお茶の「旬」とも言える今だからこそ、お茶についてちょっと詳しく知り、そのおいしさを丁寧に味わってみませんか。

※ご紹介している味や特徴・歴史背景については諸説あります。

そもそも新茶とは、その年最初の新芽を摘み取って作られるお茶のこと。

秋にかけてお茶の収穫は二番茶・三番茶と続きますが、冬の間に養分が蓄えられた若葉から作られる新茶は、香り・味わいともに格別です。

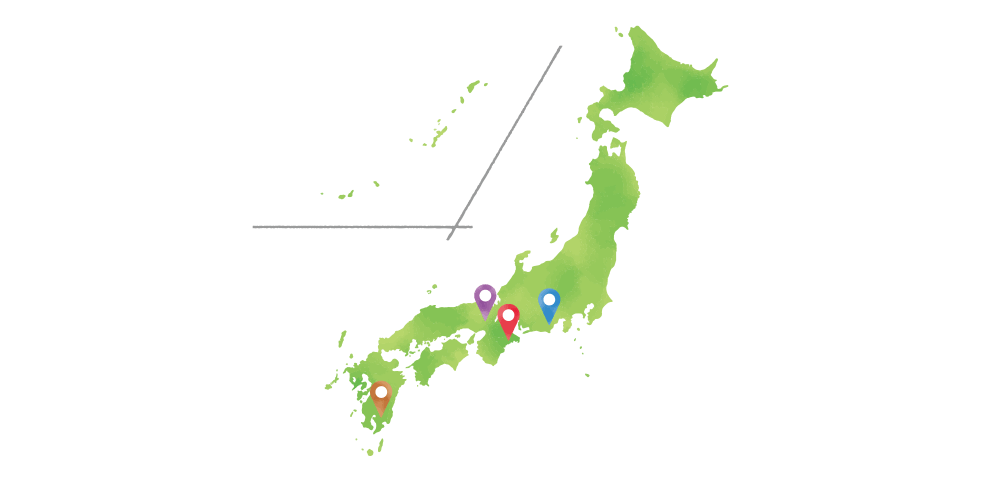

新茶の初摘み作業は、3月末頃、鹿児島県・沖縄県などの南から始まります。

その後、桜前線を追いかけるように、「新茶前線」は徐々に日本列島を北上していきます。

立春からちょうど88日を数える「八十八夜」の日に、お茶摘みのシーズンは盛りを迎えます。

「八十八夜」は、「節分」や「お彼岸」と同じ、季節の移り変わりを言い表した「雑節」という暦日。春から初夏へと変わっていく節目の日が「八十八夜」。

この頃には朝早くから茶摘みが行われ、鮮度を大切にして手早く仕上げられたお茶は「八十八夜茶」としても販売されます。

全国各地で生産されているお茶ですが、品種や深蒸し・浅蒸しなどの製法だけでなく、産地の違いによっても、味わいや香りが全く異なります。

お茶の「旬」の季節に、それぞれの特徴を飲み比べてみるのはいかがでしょうか。

※味や特徴・歴史背景については諸説あります。

新茶の中でも特別に早く生産されるものは「大走り(おおはしり)」と呼ばれており、

南九州市で作られる知覧茶はその代表です。温暖な気候のもとで生産されるため、旨みが多く、こっくりと濃厚な味わいに仕上がります。淹れた時の鮮やかで深い緑色も印象的。

宇治茶の中心的な生産地の京都府は、言わずと知れた古くからのお茶の産地。今では全国で定着した煎茶製法の発祥とも言われています。口に含むと、少しの渋味の後にほんのりとした甘みが続く、まろみのある味わい。上品で芳しい香りも宇治茶の特徴です。

宇治茶最大の特徴は、他地域と比べて茶葉の葉肉が厚く育つこと。そのため、ぎゅっと旨味が濃縮された、滋味深くコクのある味わいが楽しめます。

伊勢茶日本最大のお茶の産地である静岡県は東西に長く海・山・川・台地などの自然に富んだ土地。地形の異なる地区ごとに、それぞれの環境や気候を生かした名産地が連なります。甘みを感じながらも緑茶本来の渋みが調和した、すっきりとバランスのとれた味わいが特徴です。水色は、澄んで黄みがかった緑色。

静岡茶その他にも主要な名産地として、八女茶(福岡県)・嬉野茶(佐賀県)・狭山茶(埼玉県)などがあります。

日本茶 トップへ「お茶を淹れるには急須が必要で手間が気になる」「そもそも急須を持っていない」という方も多いようです。そこで、急須を使わずお手軽にお茶を楽しめるお茶の淹れ方をご紹介いたします。

●お湯出しの場合

茶葉3~5gを茶こしに入れ、70度~80度のお湯160㎖に30秒~60秒程度、様子を見ながら10~15回くらい茶こしをゆすります。

●水出しの場合

1ℓの容器に750㎖の水と茶葉10g~15g程度を入れ、そのまま冷蔵庫で1~2時間程冷やします。マグカップなどに注ぐ際、茶こしで茶葉をこしてください。

●お湯出しの場合

市販のお茶パックを使います。茶葉3~5gをパックに詰め、70度~80度のお湯160㎖に30秒~60秒程度、様子を見ながら10~15回くらいゆすります。

●水出しの場合

1ℓの容器に750㎖の水と茶葉10g~15g程度を入れ、そのまま冷蔵庫でお好みで1~3時間冷やします。茶葉は飲んでも問題ありませんが、注ぐ際は茶葉が舞わないようそっと注いでください。

お湯出しをするときは、茶葉を多く使うほど、またお湯に浸す時間が長いほど味が濃く出ます。また、お湯の温度は低いとまろやかな味に、高いと渋みのある味になります。水出しの場合は、当日中に飲み切るのをおすすめします。他に、フィルター付きのボトルを使い水出しするなどの方法もあります。

日本茶 トップへ高島屋オンラインストアは各産地の茶葉とともに、手間いらずお楽しみいただけるティーバッグなどもご用意しております。

贈り物はもちろん、ご自宅用としても、ぜひお楽しみください。