![]() MANNERS

MANNERS

高島屋のご贈答マナー

贈る前に確認しておきたい

ギフトにまつわるマナー集です。

シーズンギフト

歳暮

お歳暮

12月上旬~25日頃

日頃お世話になっている方へ1年のお礼の気持ちを贈るものです。古くは、年の変わり目に先祖の霊を迎えて祭る「御魂祭(みたままつり)」の名残で、年越しの供え物でした。

もともとは12月13日のお正月の準備を始める「事始め」から贈るのがならわしで、京都では、今でも「事始め」から贈る方もいます。

贈る相手は、仕事関係でお世話になっている方、夫婦双方の実家の両親、兄弟、親戚、仲人などで、感謝の気持ちを込めて贈ります。百貨店などの託送が多いですが、本来は持参して挨拶の言葉とともに渡すものです。品物を贈るだけでなく、挨拶を兼ねた送り状を別送するとより丁寧です。お歳暮をいただいたときは、お礼の言葉を述べて受け取ります。配達の場合は、受領の報告を兼ねて礼状を出すとよいでしょう。

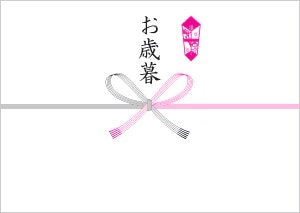

- 〈掛紙〉

- のしあり 紅白5本蝶結び

- 〈表書き〉

- お歳暮 寒中御見舞

豆知識

お歳暮のいろいろ

お歳暮を贈る期間は、12月上旬から25日頃までが適当とされますが、最近では11月下旬から贈る方も増えています。年を越した場合は「お年賀」、または「寒中御見舞」として贈ります。

今年お世話になり今回だけの贈り物の場合は「御礼」「粗品」として贈ります。

先方が喪中の場合のお歳暮

例年挨拶をしている先方が喪中であっても贈っても差し支えありませんが、生ぐさものや華やかな花は避けます。慰めのメッセージなどを同封するなどの心配りが必要です。

四十九日までは差し控え、忌明け後に贈ったほうがよいでしょう。忌明けがお歳暮の時期から遅れた場合、「寒中御見舞」として贈るとよいでしょう。

自分が喪中の場合のお歳暮

季節のご挨拶・謝礼の意味合いが強いので、忌明け後は自宅が喪中であっても、例年挨拶をしているお宅へは贈っても差し支えありませんが、華やかな花などは避けます。

京都、名古屋、堺、山陰地方では、忌明け前に贈る場合、水引なし、のしなしの杉紙を使用します。

贈答のマナーしきたりには諸説あり、また各地・各家の伝統やならわしによって異なる場合がございます。

「ご贈答のマナー」は、国内の高島屋各店所在地周辺のしきたりを参考にしています。

掛紙のイラストは、表書きのうち代表的なものを記載しています。

<掛紙>の部分に記載している「のし」とは、のし鮑(折り熨斗)のことを示します。