![]() MANNERS

MANNERS

高島屋のご贈答マナー

贈る前に確認しておきたい

ギフトにまつわるマナー集です。

弔事

仏式

葬儀の香典・供物

「香典」とは香に代える金銭という意味です。本来は故人に手向ける花や供物(くもつ)の代わりですから、霊前に直接供えるべきものですが、現在は受付か故人の前に差し出すことが多くなりました。

金額は、基本的には故人との付き合いの深さによって判断されるのがよいでしょう。香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、差し出す時に袱紗から出します。袱紗の色は「紫」「紺」「グレー」がふさわしく、最近では台付き袱紗がよく使われます。(紫の袱紗は慶弔両方で使うことができます。)

持参の時期は、通夜、葬儀、告別式のいずれでもよいとされていますが、通夜に参列する場合は、一般的には通夜に持参します。通夜に参列しない場合は、葬儀・告別式に持参します。

尚、忌明け法要までは、まだ仏様になっておられないので「御仏前」「御佛前」は使用しません。

[現金を贈る場合]

- 〈金封〉

- のしなし

[東日本] 黒白または双銀5本結び切り

[西日本] 黒白、黄白または双銀5本結び切り

※ 山陰地方では、黒白を使用します。

- 〈表書き〉

- 御霊前 御香典 御香華料(ごこうげりょう)

御香料(おこうりょう)

姓名を書きます。

浄土真宗では、すぐに仏様になる(即日成仏(じょうぶつ))ということで「御霊前」は使わず「御仏前」を使う場合があります。

群馬では、香典のお返しを辞退する参列者は、金封の「御霊前」の文字の右肩に「新生活」と記します。遺族の今後の生活を配慮し、新生活に役立てていただきたいという意味合いです。

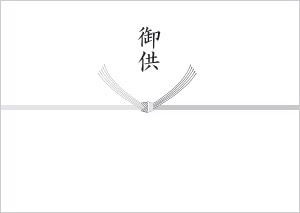

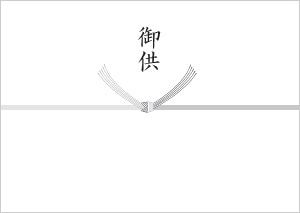

[お供えを贈る場合]

- 〈掛紙〉

- のしなし

[東日本] 黒白または双銀5本結び切り

[西日本] 黄白または双銀5本結び切り

- 〈表書き〉

- 御供 御霊前

黒いリボン掛けにする場合もあります。

(かけ紙とリボンの併用はいたしません。)

- 〈好適品〉

- 線香 抹香 ろうそく 干菓子 最中 果物

掛紙に蓮の花の印刷されたものは仏式に限られます。愛知、岐阜では通夜に通夜見舞として小分けできる菓子などを持参することが多いです。表書きは「御淋見舞(おさみしみまい)」「淋見舞(さびしみまい)」とします。

会葬御礼(祭場供養・山菓子)

遺族から参列者へ通夜や告別式のお礼の気持ちとして挨拶状とともにささやかな品を渡します。

香典の有無に関わらず会葬者すべてに渡します。

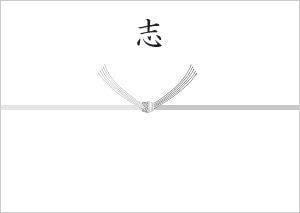

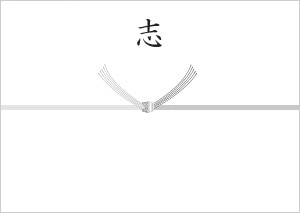

- 〈掛紙〉

- のしなし

[東日本] 黒白または双銀5本結び切り

[西日本] 黄白または双銀5本結び切り

- 〈表書き〉

- 志 会葬御礼

粗供養(そくよう)(西日本に多い)

茶の子(岐阜)

- 〈好適品〉

- お茶 ハンカチ タオルなど

商品券(京都)

忌日法要(中陰法要)の香典・供物

仏教では、死者が冥土(めいど)に行くと閻魔(えんま)の庁で7日目ごとに7回の審判がなされるということから、死亡した前日もしくは当日から数えて7日目ごとを忌日(きじつ)としています。

なかでも、初七日(しょなのか)、五七日(いつなのか・三十五日)、七七日(なななぬか・なぬなぬか・四十九日)を特に重要な忌日とし、親類や親しかった人を招いて、寺院や自宅で僧侶の読経の後、茶菓や精進料理を供して法要をいとなみます。※詳しくは「豆知識」をご参照ください。

通夜・葬儀と同様に香典か供物を贈ります。

[現金を贈る場合]

四十九日後

四十九日後 四十九日後

四十九日後

- 〈金封〉

- のしなし

[東日本] 黒白または双銀5本結び切り

[西日本] 黄白または双銀5本結び切り

- 〈表書き〉

- [四十九日前] 御霊前

[四十九日後] 御仏前 御佛前

姓名を書きます。

浄土真宗では、すぐに仏様になる(即日成仏(じょうぶつ))ということで「御霊前」は使わず「御仏前」を使う場合があります。

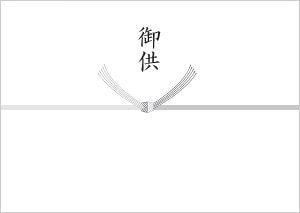

[お供えを贈る場合]

- 〈掛紙〉

- のしなし

[東日本] 黒白5本結び切り

[西日本] 黄白5本結び切り

- 〈表書き〉

- [四十九日前] 御供 御霊前

[四十九日後] 御供 御仏前 御佛前。

- 〈好適品〉

- 線香 抹香 ろうそく 果物 干菓子

▶お返し

喪主から参列者へ引き物を渡します。

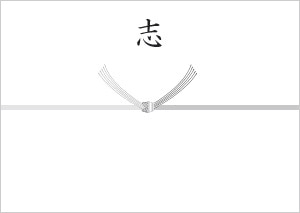

- 〈掛紙〉

- のしなし

[東日本] 黒白5本結び切り

[西日本] 黄白5本結び切り

- 〈表書き〉

- 志 ○○日志 粗供養 茶の子

姓のみを書きます。

- 〈好適品〉

- お茶 ハンカチ タオル

香典のお返し(忌明け頃)

故人に関する一切の仏事は滞りなく済んだという報告とお礼で、三十五日目もしくは、四十九日目の忌明けに挨拶状とともに品物を贈る習慣になっています。これを「香典返し」といいます。香典の2分の1から3分の1くらいが一般的です。

香典返しは、松の内の時期は贈るのを控え、明けてから贈ります。

[東日本]

- 〈掛紙〉

- のしなし 黒白5本結び切り

- 〈表書き〉

- 志 七七日志

喪主の姓のみを書きます。

- 〈好適品〉

- お茶・紅茶・のり・タオルセット・石鹸・洗剤などの日常の実用品や消耗品

- 〈不適品〉

- 置物 おめでたいものに通じるもの(昆布・鰹節など)生鮮食品(魚類・肉類など生もの類)

華美なパッケージの品

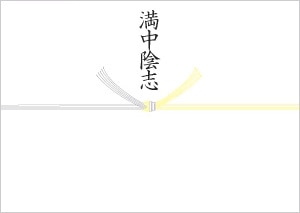

[西日本]

- 〈掛紙〉

- のしなし 黄白5本結び切り

- 〈表書き〉

- 満中陰志(まんちゅういんこころざし)

忌明志(きあけこころざし)

中陰志

繰上満中陰志(くりあげまんちゅういんこころざし)(三十五日目の中陰のお返しの場合)

※ 但し、「満中陰志」を用いる場合もあります。

関西地方では、香典返しの表書きは「満中陰志」が一般的です。

名古屋では、「七七日忌明志」「忌明志」が一般的で、○○家と書きます。

岐阜では、「五七日忌明志」(三十五日)「七七日忌明志」(四十九日)が一般的で、○○家と書きます。

京都では、戒名短冊を使用します。

山陰地方の掛紙の体裁は、黒白5本結び切りです。

好適品は東日本と同じです。

年忌法要(ねんきほうよう)

故人の亡くなった日を「命日(めいにち)」といい、毎月巡ってくる「月(つき)命日」(○日)と毎年巡ってくる「祥月(しょうつき)命日」(○月○日)があります。祥月命日が年忌法要の日になり、仏前に供物や花を供えます。法要は命日にするのが理想的ですが、現在は日曜などの人が集まりやすい日で命日より前の近い日を選ぶ人が多くなっています。

浄土真宗以外の仏教では、仏様の供養のためにお経をあげてもらった後、墓の背後に卒塔婆(そとば)を立てる習慣があります。

[現金を贈る場合]

- 〈金封〉

- のしなし

[東日本] 黒白5本結び切り

[西日本] 黄白5本結び切り

- 〈表書き〉

- 御仏前 御佛前 御供料 御香料

[品物を贈る場合]

- 〈掛紙〉

- のしなし

[東日本] 黒白5本結び切り

[西日本] 黄白5本結び切り

- 〈表書き〉

- 御供 御仏前 御佛前

- 〈好適品〉

- 生花 菓子 果物など

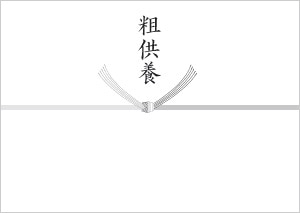

▶お返し

施主から参列者へ引き物を渡します。

- 〈掛紙〉

- のしなし

[東日本] 黒白5本結び切り

[西日本] 黄白5本結び切り

- 〈表書き〉

- 粗供養 志

右上に施主との関係を入れる場合もあります

「亡 ○○」

岐阜、名古屋では「一周忌志」や「○○回忌志」が一般的です。

岐阜では、戒名を入れるのが一般的です。

五十回忌は紅白5本結び切り(のしなし)の場合もあります。(両親の五十回忌法要は、早く両親を亡くしたけれども今日の自分がある事を感謝することからです。)

豆知識

仏式の通夜から法要の流れは以下の通りです。

| 儀式 | 遺族 | 参列者 | |

|---|---|---|---|

| ご逝去 | |||

| 葬儀 | 通夜(当日あるいは翌日の夜) 葬儀 告別式 |

会葬御礼 通夜ぶるまい 精進落とし 葬儀の手伝いへのお礼 |

参列(香典・お供え) |

| 忌日 法要 |

初七日(亡くなった日から7日目) 二七日(亡くなった日から14日目) 三七日(亡くなった日から21日目) 四七日(亡くなった日から28日目) 五七日(亡くなった日から35日目) 六七日(亡くなった日から42日目) 七七日(亡くなった日から49日目) 百ヶ日忌(亡くなった日から100日目) 関西地方では、命日の前日から数えます。 |

法要 参列のお礼 香典のお返し |

参列(お供え) |

| 新盆(初盆) | 法要 参列のお礼 |

参列(お供え) | |

| 年忌 法要 |

一周忌(1年後) 三回忌(2年後) 七回忌(6年後) 十三回忌(12年後) 十七回忌(16年後) 二十三回忌(22年後) 二十七回忌(26年後) 三十三回忌(32年後) 五十回忌(49年後) 大阪では、二十三回忌と二十七回忌を兼ね二十五回忌をするところがあります。(24年後)また、三十三回忌と五十回忌を兼ね三十七回忌をします。 関西地方では、三十三回忌で弔い上げをすることもありますが、代が代わっても五十回忌で弔い上げをすることが多いです。 |

金封と掛紙の体裁

「御霊前」は宗教に関係なく使用できますが、神式・キリスト教では金封や掛紙に蓮の花の印刷されているものは使用しません。

会葬御礼と香典返し

会葬御礼は、香典の有無に関わらず通夜や告別式の会葬者すべてにお礼の気持ちとして、500~ 1000円程度の品と清め塩を挨拶状と合わせて渡します。(清め塩は宗派により、付けない場合もあります。)

香典返しは、香典をいただいた方にお礼として渡す返礼品をさします。四十九日の法要の後に、挨拶状と合わせて贈るのが一般的です。しかし、最近では葬儀当日にお渡しする「即日返し」が全国的に増えています。但し、香典の金額に関わらず同じ品物を渡すので、高額の香典をいただいた場合、忌明け後に再度品物を贈る方もいます。

群馬、埼玉北部では、故人が高齢で亡くなった場合(約80歳以上)、故人にあやかって長生きでありますように、長生きに縁がありますように、という気持ちで葬儀のときに祝儀袋に小銭を入れて会葬者に配る習慣があります。これを「長寿銭」といい、金額は5円玉から100円玉ぐらいが一般的ですが、地域によって異なります。また、すべての家が長寿銭を配るとは限りません。

群馬北部、埼玉、愛媛(八幡浜地区)では、香典返しを即日返し(通夜または告別式)する場合が多いです。香典の2分の1から3分の1くらいが一般的です。

尚、香典返しは、松の内の間は避けます。

挨拶状

故人に関する仏事の終了を報告し、葬儀の際のお礼を述べます。挨拶状の奉書を折り畳むのは、七巻半か五巻半に巻きます。半巻にするのは、亡くなったことが割り切れないという思いがあるためです。

法事

故人が亡くなってから忌日に「法要」を行います。宗派や地方の風習、家の格式、親族のしきたりによって営み方が違います。

忌日は、地方によって異なり、関東地方は亡くなった当日から数え、関西地方では亡くなる前日から数えるのが一般的です。

忌日法要(きにちほうよう)

関西地方では、忌明けまでは「中陰(ちゅういん)法要」といいます。

- 初七日(しょなのか)【七日目】

- 亡くなった日の前日もしくは当日から七日目で、近親者、親戚、友人、知人、また葬儀の時に世話になった方を招いて、僧侶にお経をあげてもらい、一同に茶菓、精進料理を出します。

地方によっては、この日を「精進落とし」として生臭物を使った料理でもてなします。最近では、遠隔地から出向いた近親者がいる場合は、初七日の法要を繰り上げて火葬場から帰った後の法要と一緒に済ませることもあります。

- 五七日(いつなぬか)【三十五日目】

- 死者は冥土に行くと閻魔(えんま) の庁で七日ごとに七回の審判がなされるといわれており、特に五回目と七回目が大切な判決の日とされ、この日に盛大に法要を行うようになりました。

- 七七日(なななぬか・なぬなぬか)【四十九日目】

- 関西地方では「満中陰(まんちゅういん)」といいます。

死者の次の世界が決まる最後の審判の日とされ、忌明けの日にあたります。初七日から四十九日の法要を三十五日目に切り上げる場合もあります。忌明けには納骨式を行い、その後茶菓や精進料理を供して法要を営みます。葬儀のときに香典をいただいたところへは、忌明けの挨拶状とともに香典返しをします。

七七日のことを昔は「満中陰」といって、忌日の終わりを意味しました。「中陰」というのが生と死の境目ということであり、此岸から彼岸を渡っている最中です。それが渡り終わったところが「満中陰」で無事に仏になったのがこの日です。

仏壇が無い家も七七日の忌明けまでには、新しい仏壇を用意します。仏壇の扉は忌明けまでは閉じておくのがしきたりですが、忌明け後は朝扉を開き、夕方閉めるのが一般的です。

- 新盆(にいぼん)

- 故人が亡くなってから最初に迎えるお盆を「新盆」(初盆(はつぼん))といいます。通常、お寺まで仏様の霊を迎えに行きます。門前には迎え火をたき、仏壇には花や果物を供えます。また、僧侶や親類・知人を招き精進料理でもてなします。

新盆を迎える家では盆月の1 日から白地の提灯を飾り、盆が済んだら精霊流しをしたり、お寺に納めたり燃やしたりします。

- みんま(巳午)

- 愛媛では、その年に亡くなった新仏様のお正月「みんま」の行事を行います。巳正月ともいわれ、12月の第1または第2の「巳」の日に近親者が集まってお墓で祭りを行います。

贈答のマナーしきたりには諸説あり、また各地・各家の伝統やならわしによって異なる場合がございます。

「ご贈答のマナー」は、国内の高島屋各店所在地周辺のしきたりを参考にしています。

掛紙のイラストは、表書きのうち代表的なものを記載しています。

<掛紙>の部分に記載している「のし」とは、のし鮑(折り熨斗)のことを示します。