Artist:

YUKA

SHIOBARA

展示場所:

本館1F GRAND PATIO

展示期間:

2024年12月1日〜

2025年2月28日

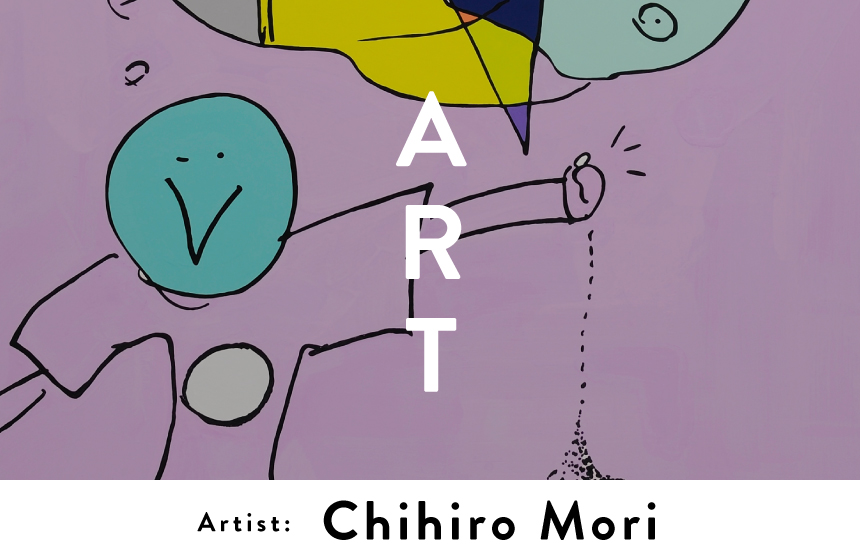

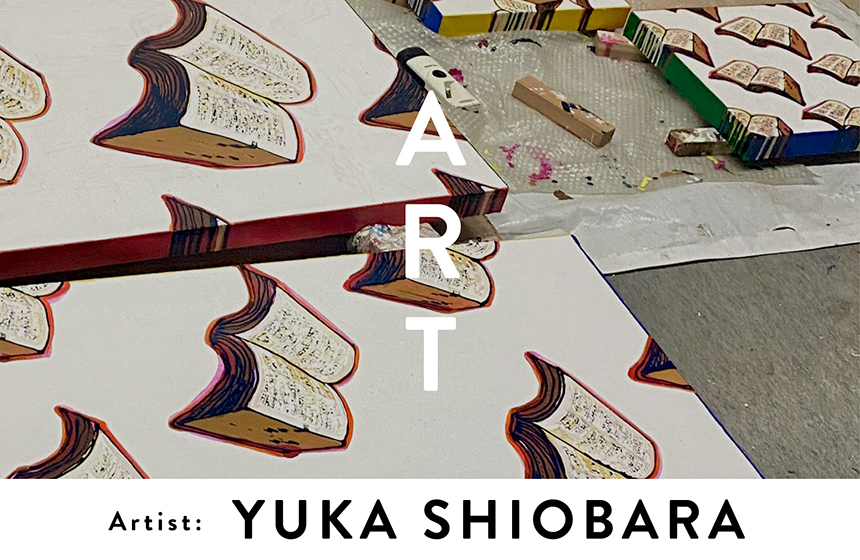

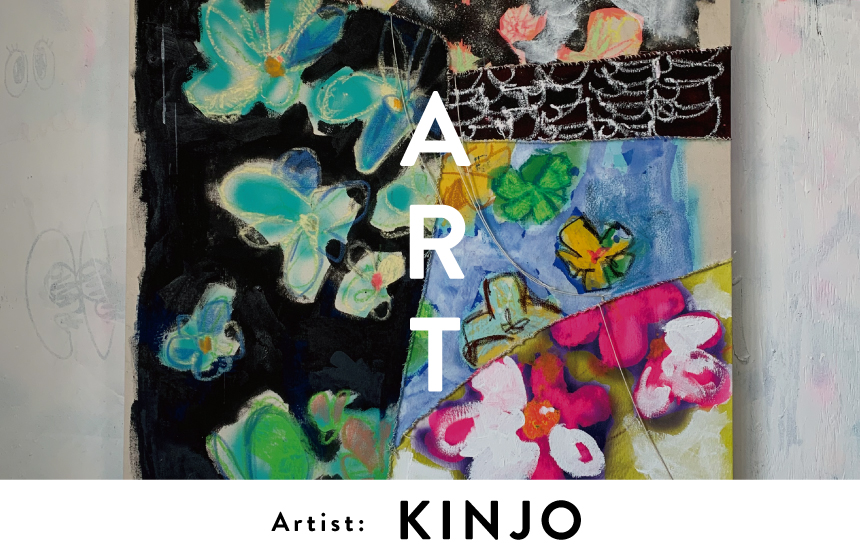

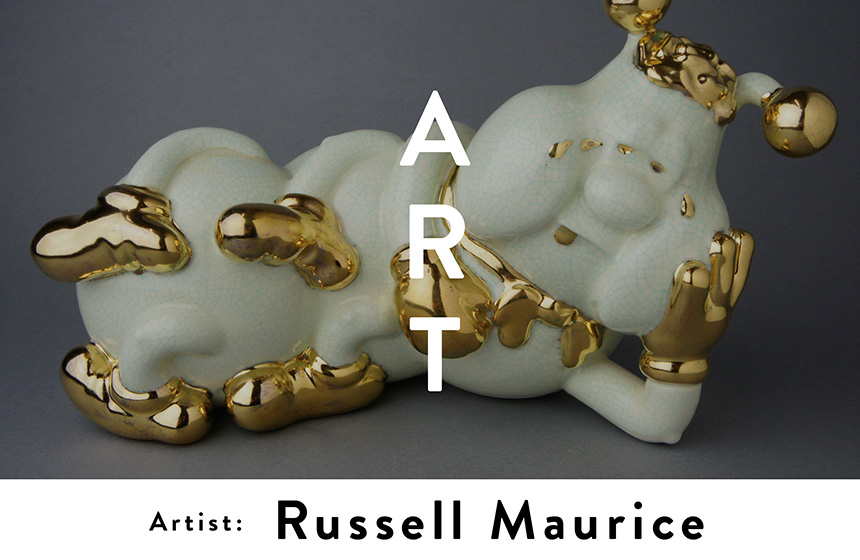

コーディネーター高須咲恵さんが、毎回1人の国内外の注目アーティストをピックアップし、そのアーティストへのインタビューとともに作品を紹介する企画です。今回登場するのは、極端な色使いやさまざまな文化圏の装飾要素で構成した絵画を制作する塩原有佳さん。現在の作風が生まれたきっかけやルーツ、インスピレーションの源などについてお聞きします。

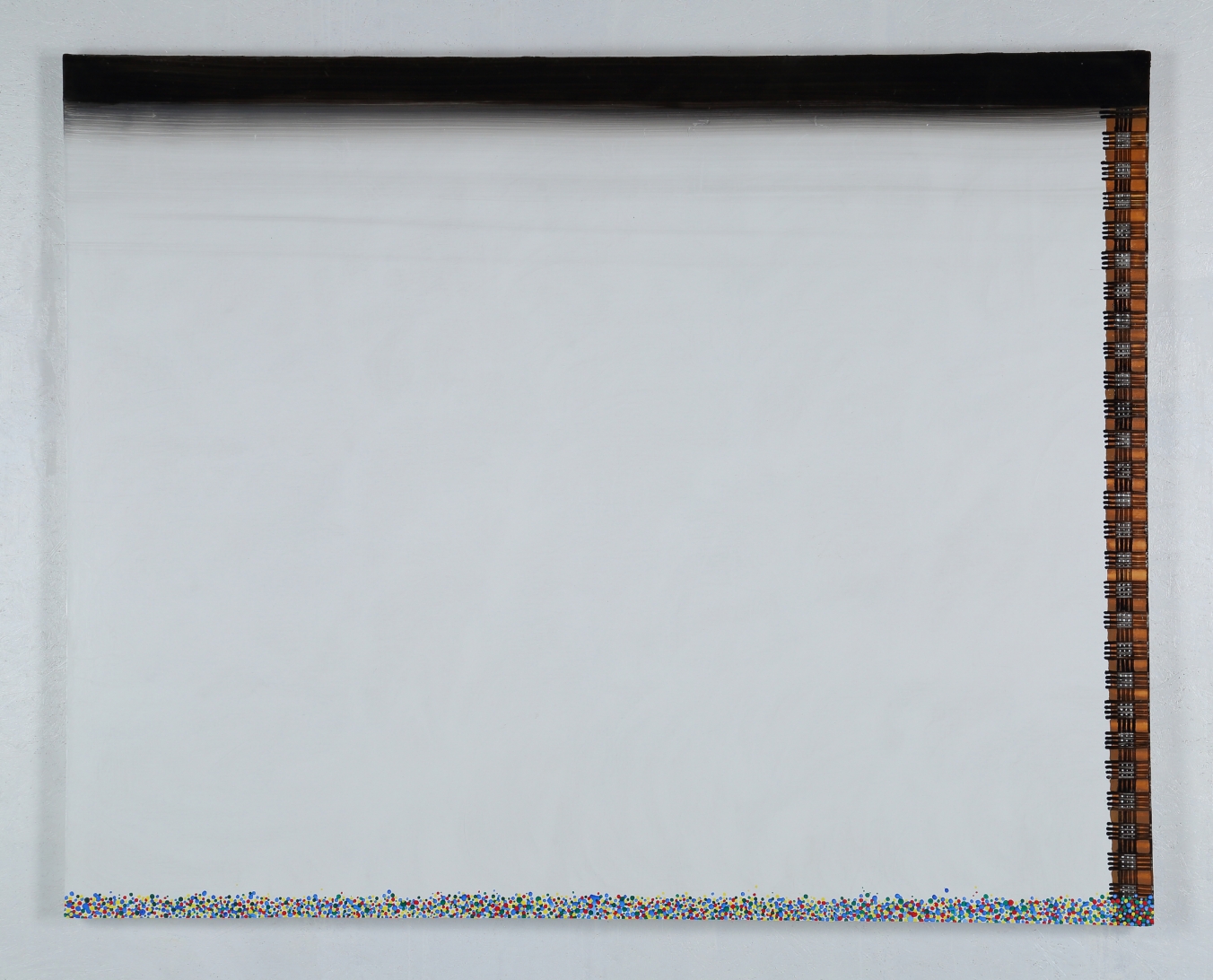

読書記憶 2024

読書記憶 2024

Artist:

YUKA SHIOBARA

展示場所:本館1F GRAND PATIO

展示期間:2024年12月1日〜

2025年2月28日

コーディネーター高須咲恵さんが、毎回1人の国内外の注目アーティストをピックアップし、そのアーティストへのインタビューとともに作品を紹介する企画です。今回登場するのは、極端な色使いやさまざまな文化圏の装飾要素で構成した絵画を制作する塩原有佳さん。現在の作風が生まれたきっかけやルーツ、インスピレーションの源などについてお聞きします。

―まずは、塩原さんが創作活動を始めたきっかけを教えてください。

私は小さいころ極度のタナトフォビア(死恐怖症)で、死というものに対して漠然とした恐怖を抱いてました。親から死という概念を教わったとき、とても混乱して「個や意識がなくなるとはどういうことなのだろう?」という疑問が、頭の中にぐるぐると渦巻いていました。また、宇宙などの終わりのないものや、考えても分からないものに対しても同様の感覚を抱いていましたね。でも、恐怖を感じる一方で、そういった概念に強く惹かれている自分もいて。

幼いながらに熟考を重ねた結果、人の記憶に残ることがその恐怖に対する解決方法の1つだと思ったんです。幼少期からよく美術館に連れて行ってもらっていたり、何か描けば褒められたりしていたこともあり、「人の記憶に残るようなものをつくりたい」と考えるようになりました。

『plane tree, mustn’t, foray, undermine, nautical mile, put…into words, turn down, unreasoning, adverse』 2019

photo by Shinya Nakazato

『BLACK ON BLACK』 2020 photo by Shinya Nakazato

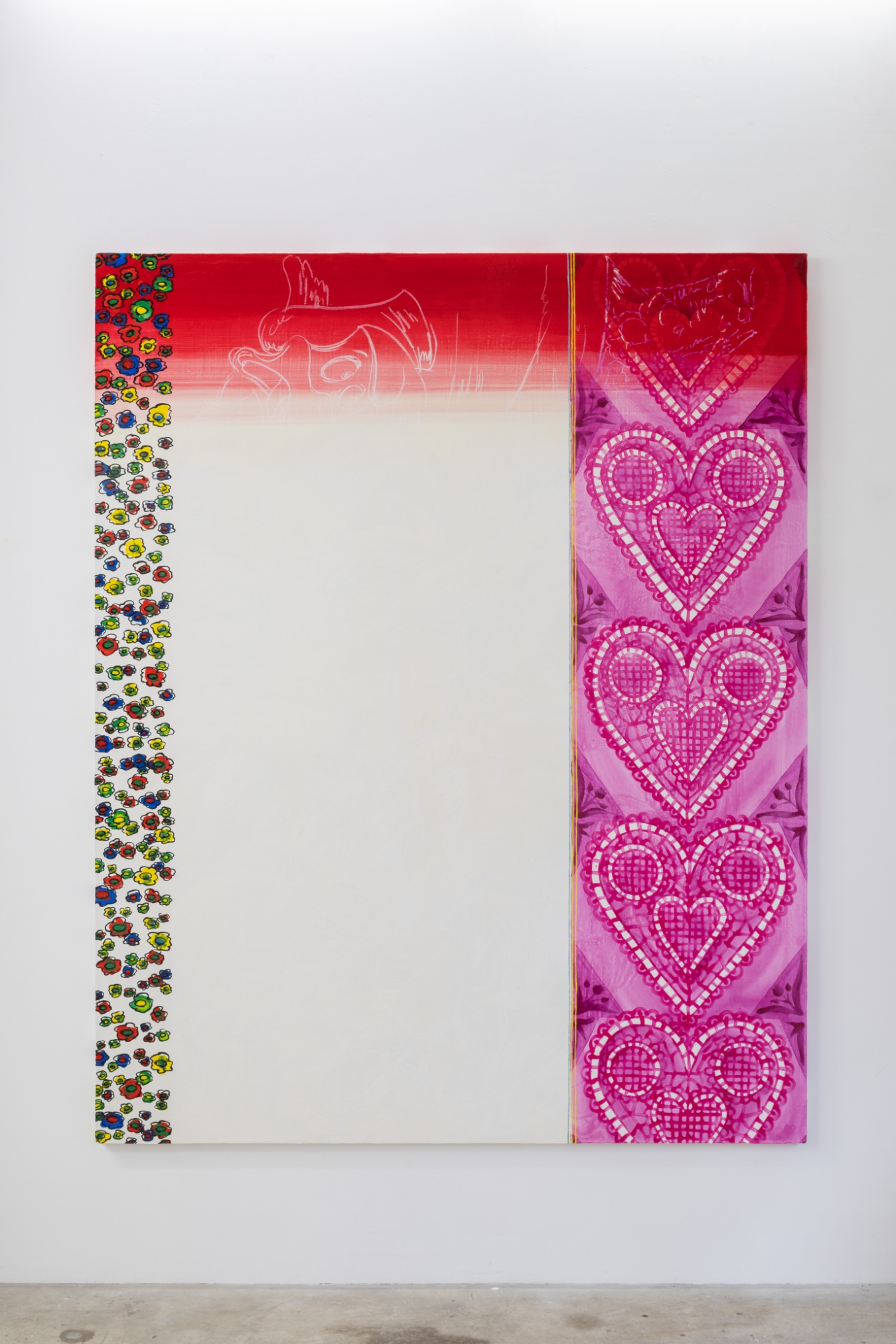

―塩原さんは図像や紋様などをモチーフにされています。そうした絵画のなかではあまりメインで描かれないものを表現の主軸にされているのはなぜですか?

特に中世ヨーロッパにおいて図像や紋様などの装飾要素は、本来は副次的に使用されてきました。たとえば、静物画に描かれている布地や、人物画の衣装の模様など。自作では、そうした主要なものと副次的に使われているものの主従関係を逆転させたり、並列にしたりすることで、実在しているのに印象に残りづらいことを象徴的に表現したいと思っています。

左:『ordinary, yeti, Syriac, bestowal, complimentary, deformed, fury, bring, turbaned』 2021

右:『great deal, dog tooth, worry, amazingly』

2021 photo by Norihiro Ueno

『bean, through, still, actor, gran, orbital, laugh away, one man band, just, did』 2022

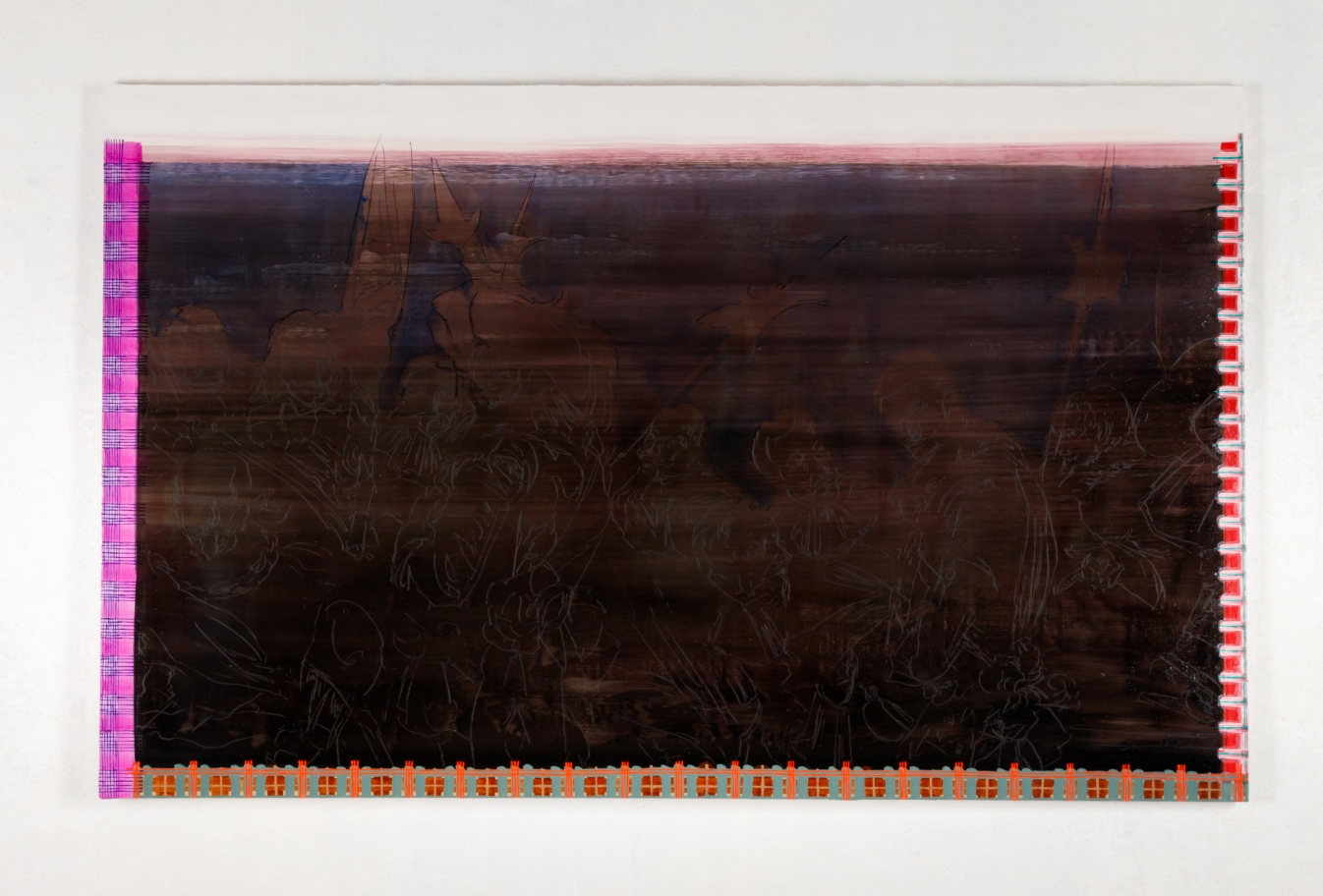

―ビビッドな色使いや大胆な色の組み合わせ、さらには絵の具の上に同系色のパステルを重ねる技法も、印象に残りづらいことを象徴的に表現するためでしょうか?

装飾的な要素を鮮やかな色彩で描き、さらに錯視など色彩の視覚効果も活用することで、印象の強い装飾と、それ以外の見えづらいイメージとの対比を狙っています。さらに、艶のある画面に対してマットなパステルで具体的なモチーフを描くことで、角度によってはモチーフがまったく見えなくなったり、横から見ると図像が浮き上がって見えたりします。こうしたオプティカルな効果を取り入れることで、見えづらいことを強調して表現しています。

『vetch, quickie, BBC, xenotransplant, bismuth,lug,ghost train』 2018 photo by Shinya Nakazato

『vetch, quickie, BBC, xenotransplant, bismuth,lug,ghost train』の一部 photo by Shinya Nakazato

―「印象に残りづらいことを象徴的に表現したい」という思いは、やはり人の記憶に残りたいという原体験から来ているのでしょうか?

人の記憶に残りたいという思いは、幼少期における創作活動の一つの大きなモチベーションでしたが、大人になるにつれて少しずつ変化してきました。装飾要素という印象に残りづらいものを、あえてメインに描くようになったのは、以前から興味のあった「存在の有無」や「目の前に当たり前に広がっている風景を疑う」といった視点をどのようにアウトプットしていくかを考え始めた事をきっかけに現在の作品につながっていきます。

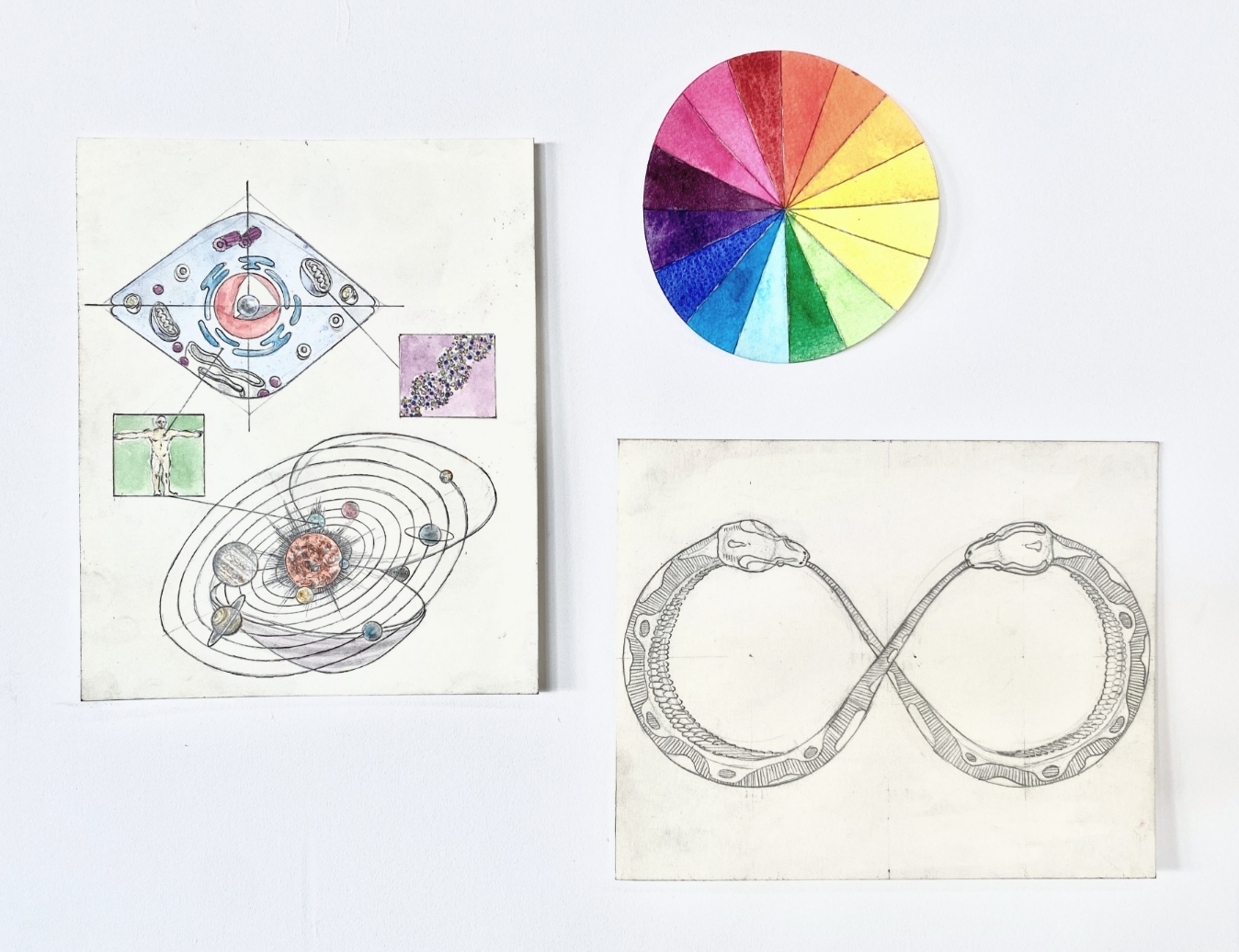

『Drawing for panacea bouquet(original images)』 2022 写真提供:A-TOM Co., LTD.

可視光コンタクトレンズ 2023 photo by Atsushi Yoshimine

―そういったことに興味を持ち始めたきっかけはなんだったのでしょうか?

名古屋造形芸術大学に在学中、オランダへ半年間留学した際に、現地の先生と行ったディスカッションの影響が大きいですね。日本では、講評の場で教授から一方的に絵の感想を伝えられることが多かったのですが、オランダでは自分の作品に対して細かく質問を投げかけられ、そのすべてに答えなければなりませんでした。たとえば、作品に絵の具を塗っていない部分があると「ここはなぜ絵の具を塗っていないんだ?」といった具合に、それまで深く考えたことのなかった部分まで徹底的に向き合わされたんです。それを今では自問自答で行いながら制作している感じですね。

『四大元素の中の逆作用とグレーゾーンと花売り』 2022 写真提供: A-TOM Co., LTD.

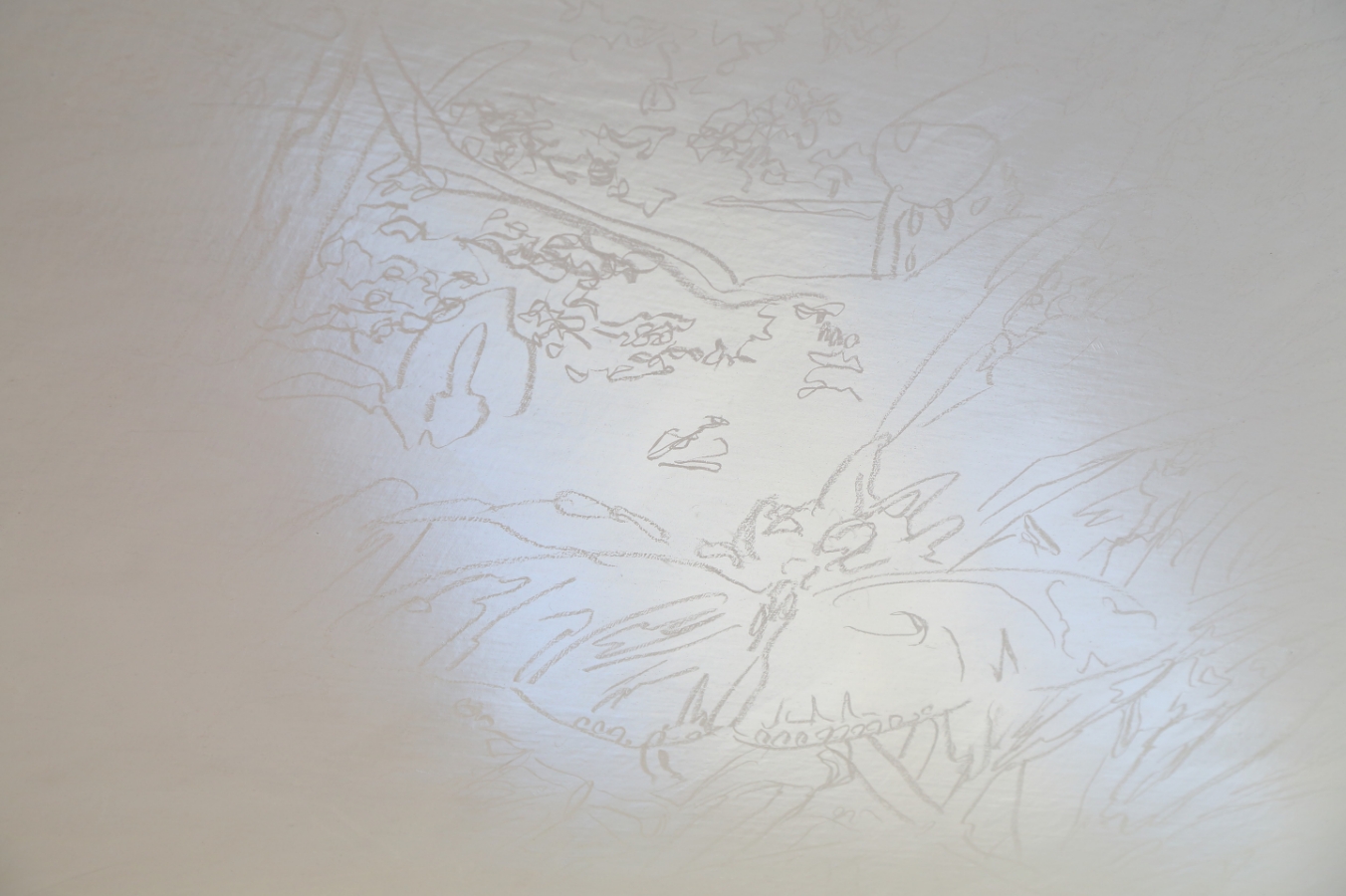

『漁師と量子の1日』の為のドローイング 2024 未発表作品

―その自問自答のなかで「存在の有無」や「目の前に当たり前に広がっている風景を疑う」ということに興味を持たれるようになったんですね。

そうですね。幼いころから死や宇宙といったものに興味はありましたが、大人になってからは人の認知や記憶をはじめとする脳科学や、哲学の存在論、量子力学などにも関心を持つようになりました。インターネットで調べた、自分が理解できる程度の知識しかありませんが、それでもどの学問を通して世界を見ても、当たり前に存在しているものに対して「これはなんだろう?」「これは本当に存在するのか?」というような根源的な疑問が湧いてきます。こうした問いの連続が制作の始点になることが多いですね。

何か明確な答えを提示するというよりは、「当たり前だと思い込んでいること」に対して、疑問を投げかけるような作品をつくるように意識しています。

『漁師と量子の1日』 2024 Photo credit:©Kenji Agata 協力:山武市百年後芸術祭

―GRAND PATIOではどんな展示をされますか?

「GRAND PATIO Library&Art」という名前の通り、この場所にはたくさんの本が並んでいます。その印象が強いので、今回は本をモチーフにした作品を展示しようと思っています。私が幼少期によく読んでいた絵本を引用し、その上に辞書の模様を描いた作品で、白の錯視効果も取り入れる予定です。絵本って、人の記憶に象徴的に残るもので、なおかつその後の人格形成にも影響するものだと思うんです。また、人は絵本の読み聞かせを通じて、文字や単語を学び、だんだん自主的に本を読むことが可能になっていきますよね。そして、成長して長い文章を読めるようになると、絵本を読んでいたころの記憶はだんだんと薄れていく。しかし年齢を重ねると数年前より幼少期の体験の方が鮮烈に覚えていることもあったりします。ただ順番に重ねるように記憶されているのではない脳の不思議な構造や人の記憶の状態を本を読む成長過程になぞらえて表現しました。

GRAND PATIOには本を読みにくる方も、お買いものの合間に休憩される方もいらっしゃると思います。そういった方々の目に作品がふと触れたときに、「あれ? なんだろう?」と気になったり、疑問を感じていただけたりしたら嬉しいですね。

Artist

塩原有佳

Yuka Shiobara

1985年生まれ千葉県にて活動。

2007年短期交換留学 アカデミー・ミネルヴァ(オランダ)2008年名古屋造形芸術大学(現・名古屋造形大学)卒業

人の視覚認知、記憶、存在の有無をテーマに、「印象に残る事」と「実際に存在するが印象に残りづらい事」をオプティカルな効果を取り入れ絵画を中心に表現しています。

個展に

2021年「ART IN TIME&STYLE MIDTOWN vol.19 “INDISTINCT IMAGES”」TIME&STYLE MIDTOWN (東京)、「BLACK ON BLACK」See Saw gallery + hibit(愛知)

主なグループ展に

2024年「山武市百年後芸術祭」(千葉)

2022年「二人展:塩原有佳、石井佑果」Satoko Oe Contemporary(東京)、「ソノアイダ#5 “Flowers for urban maladies 都市に処方する花束”」ソノアイダ#新有楽町ビル(東京)、「VOCA展2022」上野の森美術館(東京)

Art Curation

高須咲恵

SAKIE TAKASU

自身がアーティストやキュレータなど様々な立場で活動している背景から、企画から制作まで多様なプロセスをアーティストと共にし、「空間と人と作品の関係」を模索。リサーチベースのプロジェクトにも数多く参加し、特に都市における公共空間で複数の実験的なプロジェクトを展開。アートユニット「SIDE CORE」の一員として活動する他、宮城県石巻市で開催されてた「Reborn-Art Festival 2017」アシスタントキュレータとして参加、沖縄県大宜見村で開催されている「Yanbaru Art Festival」内では廃墟での会場構成を行うなど多くのプロジェクトに携わっている。