02 Story

貴重な純国産繭を用いる高島屋オリジナル振袖

高島屋の振袖「誰が袖好み」は、

繭、糸作り、織り、染めなどの加工のすべてが

「国産」であることにこだわり、

伝統に培われた粋を尽くした京友禅で表現しています。

高島屋呉服部の

インスタグラムでは動画でも

ご紹介しております。

「誰が袖好み」の振袖は

オールメイドインジャパン

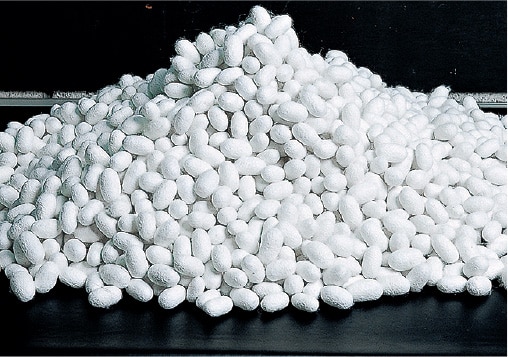

「誰が袖好み」の生地は、今や稀少となった国産繭の糸を100パーセント使用した高品質のオリジナル生地です。繭から糸作り、織り、染め、仕立てまですべて国内で行う「誰が袖好み」の振袖は、優れた品質と信頼性を備えたブランドです。

1555年創業の京友禅の老舗、「千總」が手仕事で制作

「誰が袖好み」は京友禅の老舗「千總」が制作しています。図案から仕上げまで多くの工程があり、各工程を熟練の専門職人が担当。友禅の技術を尽くした手仕事によって、華やかで洗練された振袖が作られます。

こんな時のどうしよう?を解決する

『高島屋5年あんしん呉服お手入れパック』の

ご案内

大切なきものや帯の「もしものとき」に役立つ、お手入れについてのプランを用意しています。例えば、充実プランでは、5年間で1回最大10万円×3回分=最大30万円(税込)を55,000円(税込)で保証します。また、着用後のクリーニングも安心です。ご購入・お仕立ていただいた「振袖」「袋帯」のクリーニング代が5年間で3回無料になります。詳しくは、売り場係員へお尋ねください。

- ※修繕保証回数は、保証分類ごとに1回として通算3回までご利用可能です。

- ※保証期間内でも保証限度額超過の場合、超過分費用はお客さまのご負担となります。

- ※対象商品を髙島屋でご購入いただき、商品のお引き渡しまでにご加入いただいた「きもの」、「帯」が対象となりす。

- ※保証対象外事例もございます。

- ※本サービスは、ジェイアール名古屋タカシマヤでは取り扱いはございません。

高島屋オリジナル振袖

「誰が袖好み」は

純国産繭を使用しています。

高島屋オリジナル振袖「誰が袖好み」は

純国産繭を使用しています。

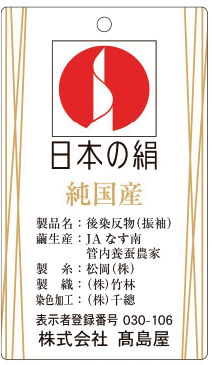

- 純国産絹の証明マーク

- 国産繭を100パーセント用いた製品には金色の「純国産」の文字が目印

の証明書が付き、繭生産から製糸、製織、染色加工までの履歴が表示され

ています。

※上記は生産履歴を表示したマークの一例です。