五代龍村平藏が選ぶ、

龍村錦帯名作選

歴代の龍村平藏各氏が制作した作品の中から五代平藏氏が名作をセレクト。

作品のポイントを解説いたします。

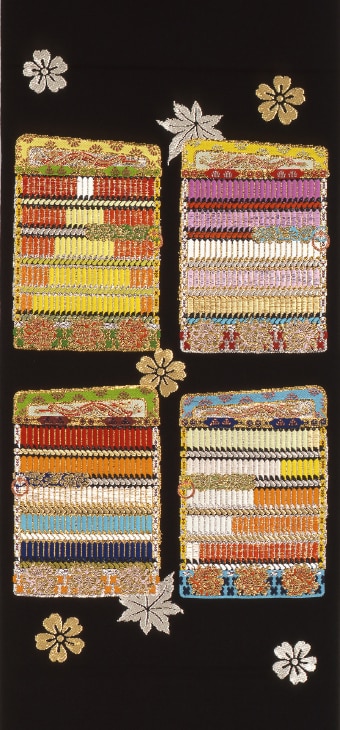

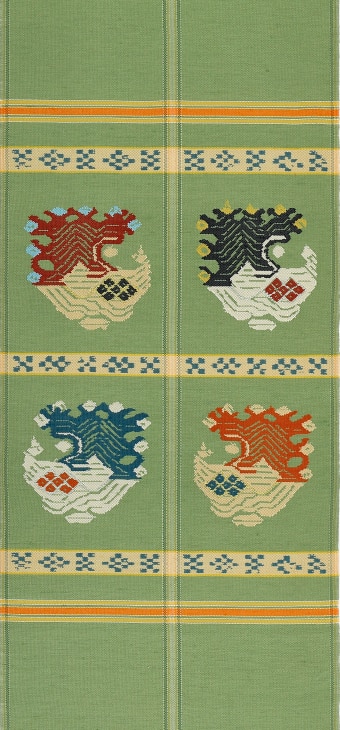

- 威毛錦(おどしげにしき)

-

龍村錦帯のマスターピースであり、歴代平藏がベンチマークしてきた作品。発売当初は「女性の帯に武具の柄⁉」と驚かれたようですが、海外博覧会での受賞や「威にて身を守る」という守護的な意味も相まってヒット作に。そう来たか!という初代のモチーフ選びの視点を見習いたい作品です。

- 円文白虎錦(えんもんびゃっこにしき)

-

法隆寺に伝来する経錦の文様をもとにデザインしています。ササン朝ペルシャ式の円文に囲まれた四神文に創意を加え錦上に織り成しています。

- 神韻寿松図(しんいんじゅしょうず)

-

車軸松の曲線・配置と、背景の箔の直線が醸し出すリズミカルな構図。車軸松の中心部分の差し色が秀逸で、大きな動きの構図の中にある繊細さが、実はキーポイントであることを学びました。

- 彩彫寿松図(さいちょうじゅしょうず)

-

「織物は組織上彫刻的である」という初代平藏の織物美発見の原理を具現化。モチーフは欄間の彫刻ですが、躍動感とポップな配色により現代アートにも通ずるように見えてきます。五代平藏襲名記念コレクションの「瑞雲麗峰錦」は同作品をオマージュしています。

- ひすい

-

三十色以上の色糸・金属糸を使用してカワセミを表現。宝石のような対象物の他は空間を大胆にとったレイアウトが、羽根を休める静寂さと同時に今にも飛び立ちそうな緊張感を演出しており、「間」の美学を感じます。

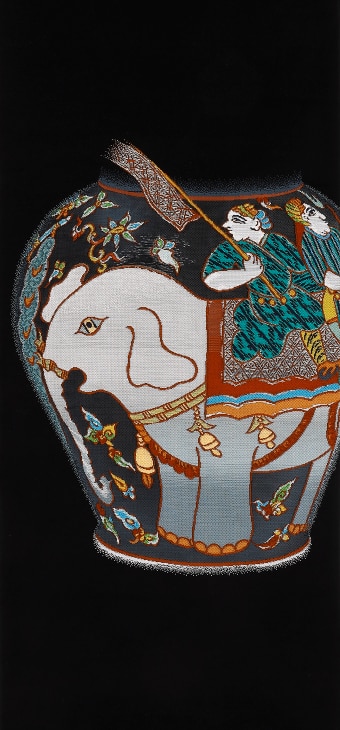

- 白象陶彩文(はくぞうとうさいもん)

-

十八世紀の有田焼の壺の如く、織り技法、素材に創意工夫を加え表現。ゾウに乗る人物、掲げる旗の表現が柔らかな創作感も醸成し、モチーフ(壺)のもつストーリーに思いを馳せたくなります。

- 御物平脱錦(ぎょぶつへいだつにしき)

-

正倉院御物に用いられた「平脱」という漆技法の雰囲気をたくみに表現しています。漆面から擦り出された金工部分の表現が控えめで煌びやかな作品です。

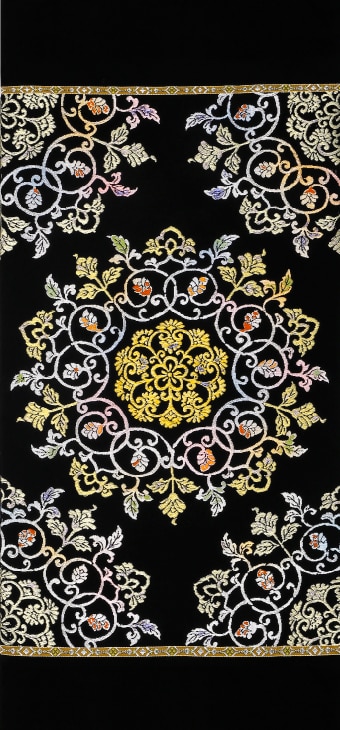

- 王朝七宝文(おうちょうしっぽうもん)

-

平安貴族文化の料紙文様を絶妙の配色で錦上に表現。広く知られた吉祥文様ながら、デジタル的な構図・配色展開の可能性を感じさせる作品です。

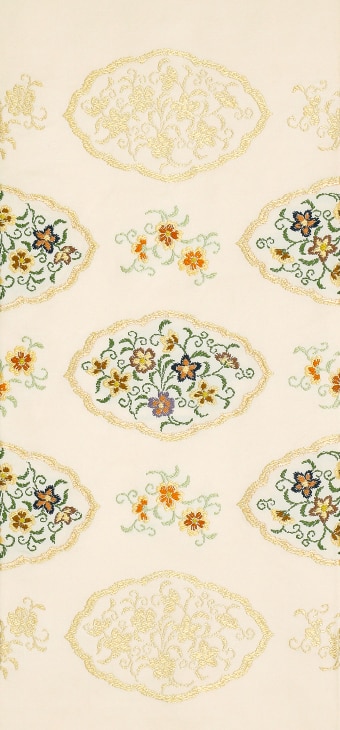

- 窠中繍花文(かちゅうしゅうかもん)

-

繊細な刺しゅうの意匠を空間を活かして再構成し、窠文の中の刺しゅう部分は可憐な趣を残しています。一見ヨーロッパ刺しゅうの柄のようにも見え、合わせるきものの幅も広いユーティリティさが魅力です。

- 円文白虎朱雀錦(えんもんびゃっこすざくにしき)

-

龍村錦帯のマスターピース。古代裂から大きく飛躍しつつも、原本の趣を十分に感じさせる完成度に感服した作品です。

- 纐纈織胡蝶花錦 丸帯

(こうけちおりこちょうはなにしき まるおび) -

初代龍村平藏が考案した「纐纈織」の技術で織りあげた丸帯「纐纈織胡蝶花錦」は、金唐革の立体感を織りで表現した初代平藏を代表する作品の一つです。時を経て復刻した意匠と色彩は、現代においても洗練された魅力を醸し出しています。

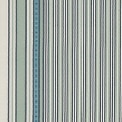

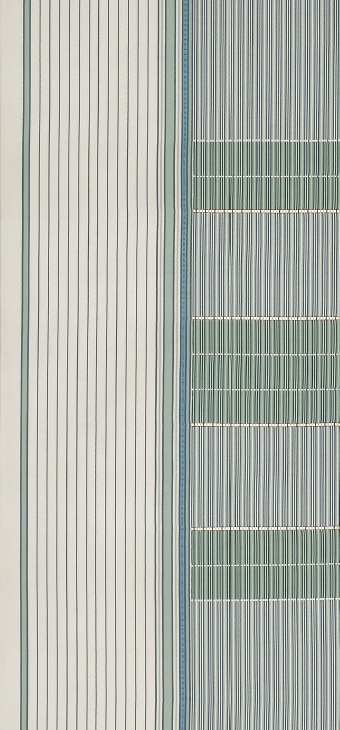

- 名物船越間道手(めいぶつふなこしかんどうて)

-

茶道のイメージを織物で表現。緑の濃淡はお薄からお濃茶をイメージし、釜から立ち上る湯気や凛とした茶道の空気感を縦ストライプに重ね、柄を引き締める横ボーダーには金箔を使って、茶道への敬意を表しています。

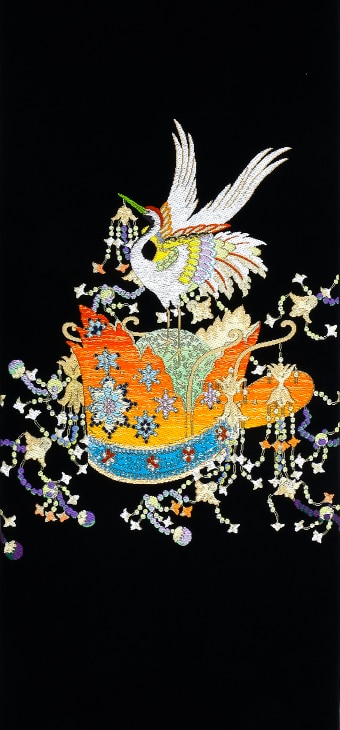

- 千代能冠錦

(ちよのかんむりにしき) -

唐代の詩人、白居易の詩を礎に創作された能楽「楊貴妃」を題材に制作しています。唐の玄宗皇帝と寵妃楊貴妃のことを綴ったものですが、主人公楊貴妃の頭上に輝く麗しい天冠を、織り成しています。

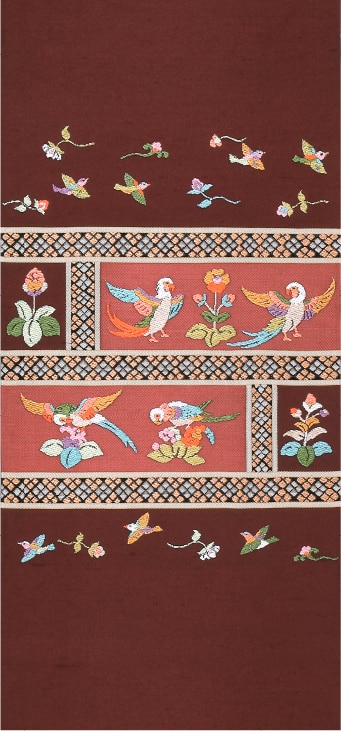

- 木画インコ(もくがいんこ)

-

「木画」とは、寄せ木細工のように木材などを象嵌する技法のことで、紫檀・黒檀・花櫚(かりん)・つげ・竹・色染めの鹿角・象牙等の色彩の異なる材を組み合わせてさまざまな模様を表す技法です。正倉院宝物に残る基盤の木画の模様を織り成しています。

- 苺文錦

(いちごもんにしき) -

やわらかくふっくらとした地風に、小菊のような花文様を太い糸で織り出した名物裂を「いちご手」と称します。茶人がその様を苺と見立てて用いた名物裂の趣を、錦上に表現しています。

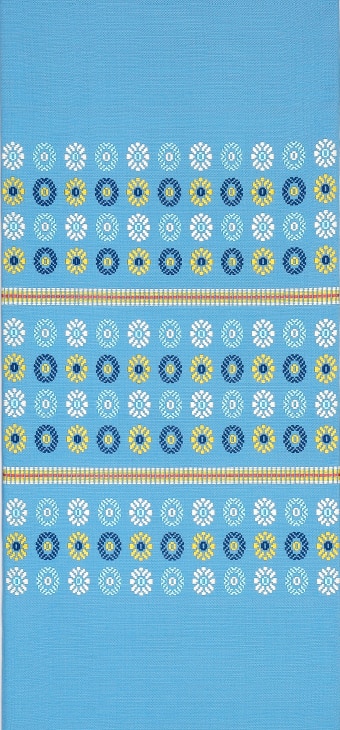

- 甲比丹孔雀(かびたんくじゃく)

-

名物裂の中には「いちご裂」と呼ばれる厚手で幾何学的な文様が特徴の織物が数種あります。そのうちの異国情緒豊かな孔雀文様を、段文と組み合わせて織り成しています。

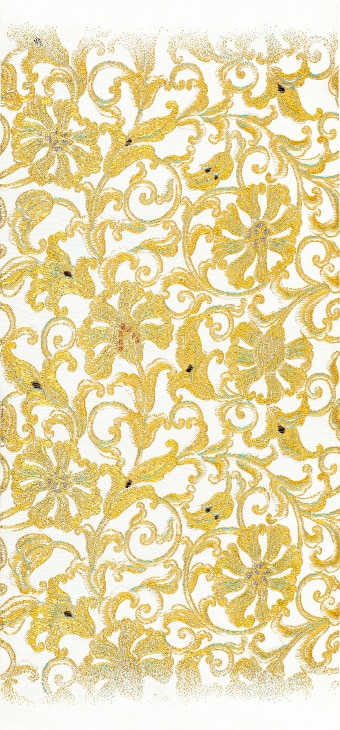

- 彫篭唐華文

(ちょうろうからはなもん) -

鎌倉時代の金工の名品に、法会に際して散華する花を盛る篭があります。繊細な透彫であらわした宝相華唐草文様に創意を加えて箔や金銀糸を配し、雅な品に織り成したものです。

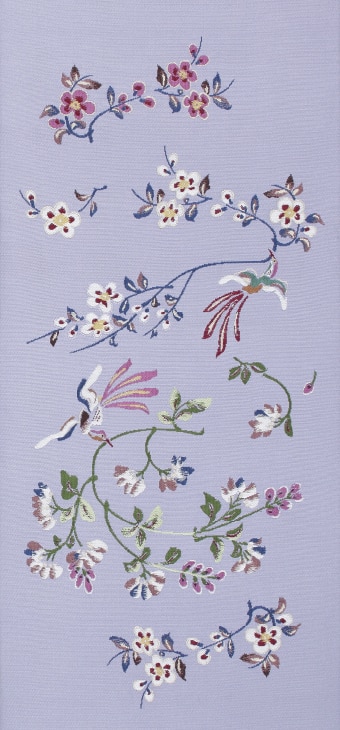

- 楯彦花鳥錦(たてひこかちょうにしき)

-

初代平藏の親友であった菅楯彦画伯は、帯をはじめ平藏の代表作となる織物の原画を多く描いています。その一片の花鳥画をもとに、地色をさわやかな藤色に変えて、現代的で女性らしい感性の一作にしています。

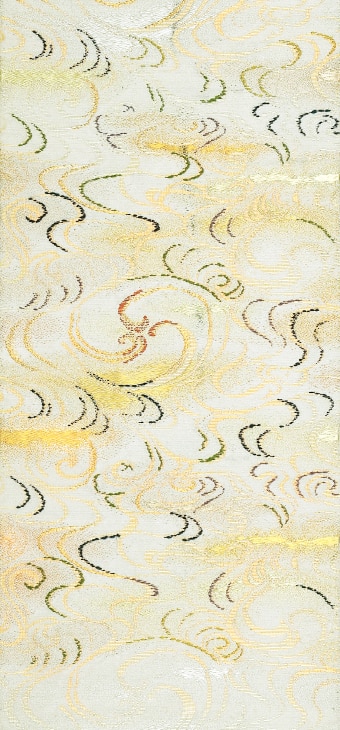

- 光悦流水錦

(こうえつりゅうすいにしき) -

本阿弥光悦が手掛けた「光悦謡本」は料紙に雲母刷りでさまざまな模様が表された能の謡本です。謡本の中から、たゆたう水面を表現した雲母刷りの渦文(巴文)に範を求め、光を反射してきらめく水面を鮮やかな色糸で彩り、華やかに表現しました。

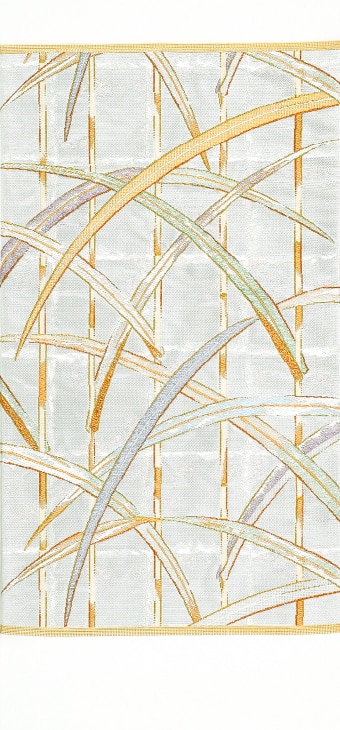

- 清韻葭之図(せいいんよしのず)

-

金箔の地に深く鮮やかな色彩で樹木や鳥獣を描いた桃山時代の障壁画から葭の姿を文様として捉え、再構成した袋帯です。本歌の金や濃緑の色調から一転、銀を基調に優しい彩りを添えて、清々しい印象で織りあげています。

※上記作品は一例です。掲載作品は、ご成約済みとなった作品がある場合がございます。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。