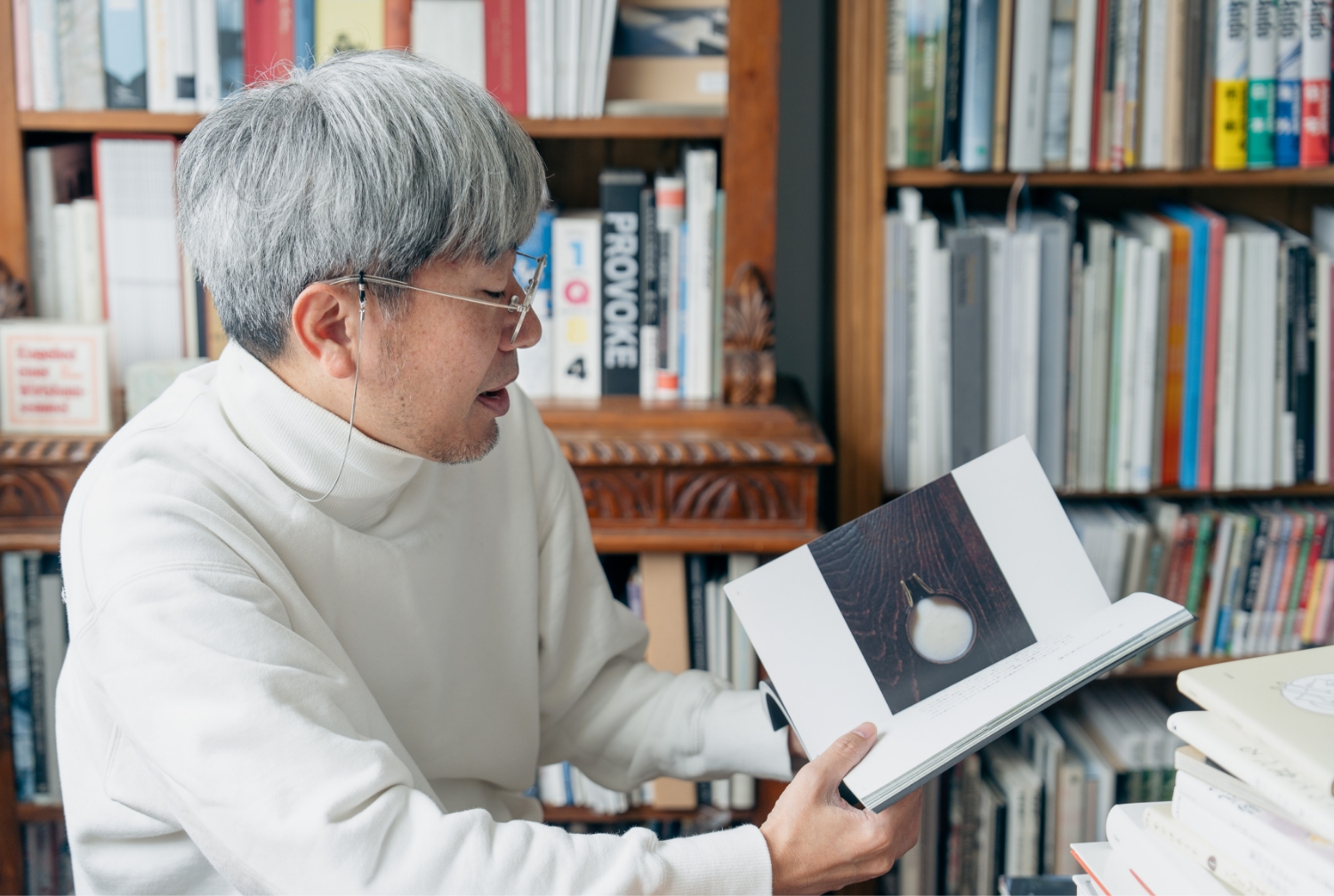

本館1F グランパティオにて展示中の、

ブックディレクター幅 允孝さんによる

選書と、

それにまつわる

インタビューをご紹介。

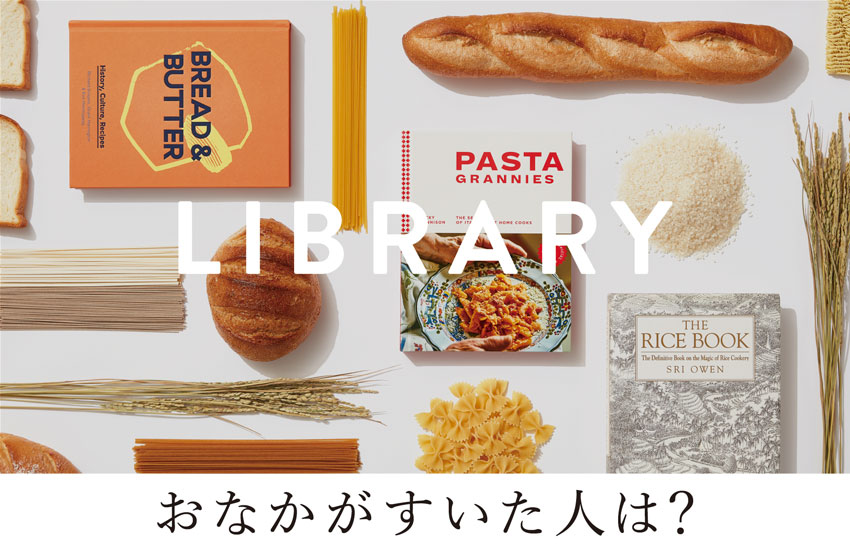

おいしいものを食べる時、私たちはお腹も心も満たされて、自然と笑顔になります。

これからの季節、家族や友人、大切な人たちと食卓を囲む機会も増えることでしょう。

そこで今回は、多くの方が共有できる「食べること」とその楽しさについて、

「おいしい日々」、「特別な日には」、

「飲み物も忘れずに」という3つのテーマを設けました。

何気ない日々の食事(ケの日)から、思い出に残るごちそう(ハレの日)まで、

食にまつわるエッセイや絵本、レシピ本、

ヴィジュアルブックだけではなく、

楽しい時間に欠かせないお茶やコーヒー、ワインなど、飲み物の本も幅広く揃えました。

食を大切にすることは、

自分を大切にすること。

日々の暮らしの中で「おいしいはたのしい」という、

シンプルでささやかな幸せを感じられる一冊を手に取るきっかけとなれば幸いです。

展示場所:本館1F GRAND PATIO

展示期間:2025年12月1日〜2026年3月31日

“まず、おいしいものを食べる。

それがきっと、自分を守ることにも

つながるはずです”

「自分の日々を自分で守る」という意味でも、毎日の食事はとても大事です。まずはおいしいものを食べて飲んで、たのしく充実した時間を共有しながら、自分なりの日々を過ごす。そんな行為は、ままならない現実への抗いとなってくれるのではないでしょうか。分断の時代にあっても、広く共有できるトピックとして、今回は「おいしい日々」「特別な日には」「飲み物も忘れずに」という3つのテーマで選書してみました。

食べる日々を愛おしむ

おいしいと感じれば感じるほど、言葉がどんどん出なくなりますよね。味蕾が食べ物に反応して刺激を受ける、そこにあえて言葉をあてがうことは、とても豊かな試みです。絞り出した少ない言葉のなかにどんな感情が込められているのでしょうか。小説家・武田泰淳の妻である武田百合子さんの『ことばの食卓』は、その豊かさを教えてくれる、食べ物にまつわる記憶をつづったエッセイ集です。

この本は、冒頭の「枇杷」というエッセイが有名です。生前、歯のない歯茎で枇杷を噛みつくし、汁を吸っておいしそうに食べていた夫と、枇杷を握る彼の手の記憶が、4ページでさらっと書かれているのですが。夫の不在を悲しむだけでなく、「夫が枇杷を2個食べるまでの間に私は8個食べた」とユーモアで包み込んでいるところが上手いです。武田さんはとにかく、たのしく健やかに、日々食べ続けている。“食べる”ということは、人の記憶に忘れられない何かを残していくんですよね。読み継がれてほしい、食エッセイの金字塔の一つです。

食をめぐる混沌とパワー

ユーモアといえば、私がいちばん好きな絵本と言っても過言ではない、長新太さんの『イカタコつるつる』もはずせません。お腹を空かせたイカがお店にやってきて、すごい勢いでラーメンを食べるのですが、興奮して食べているうちに自分の足まで食べてしまう。さらに、お腹を空かせたタコもいて、タコもスパゲッティを食べているうちに、だんだん足がスパゲッティに混ざっていく。こともあろうかイカとタコは隣同士に座っていて、全てがこんがらがって……最後は「ごちそうさまでした」と、誰もいなくなる。私たち人間も、お腹がとても空いている時にすごくおいしいものを食べると、アドレナリンが分泌され、無我夢中でがっついてしまいますよね。その感覚を思い起こさせてくれる、大名作です。

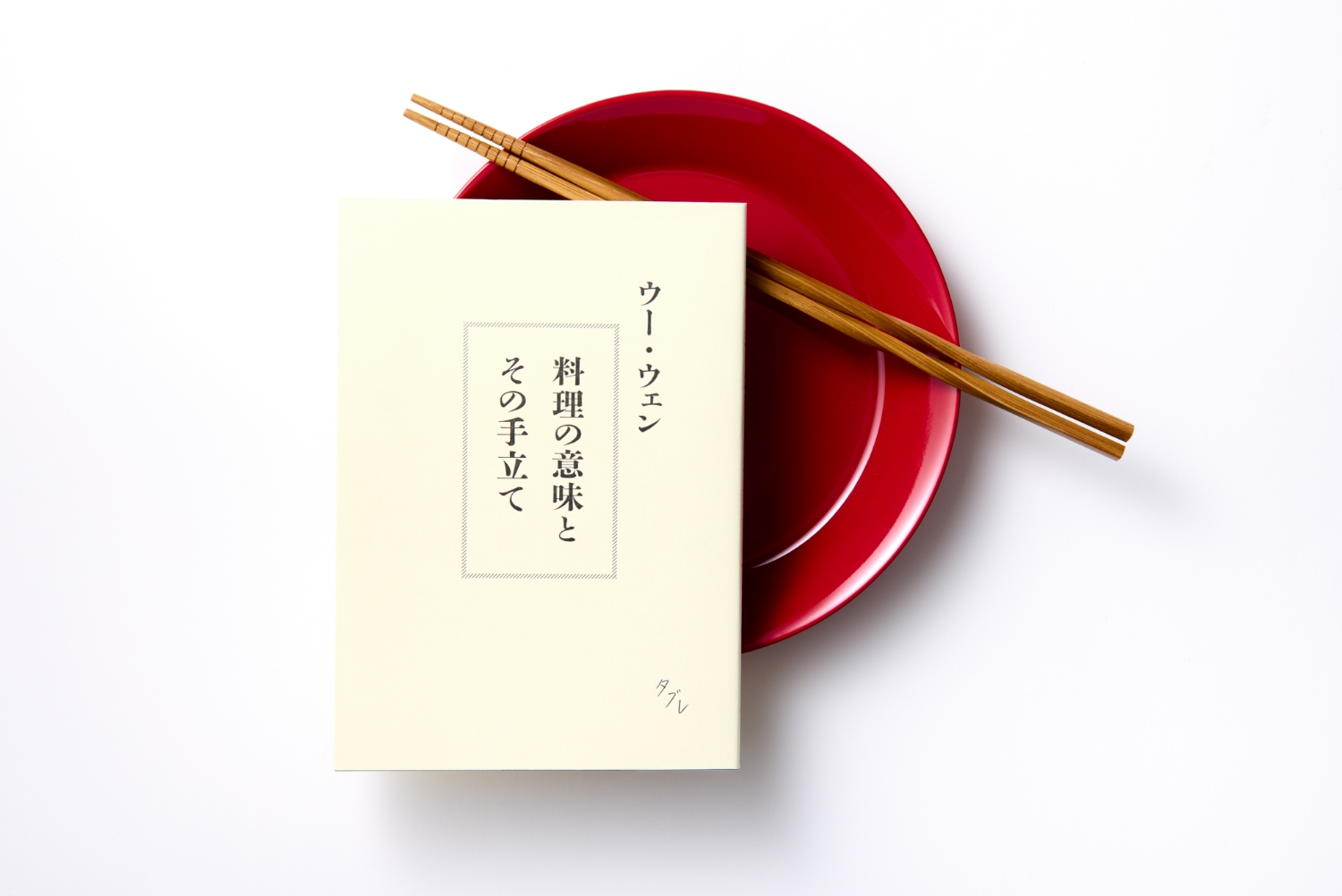

料理することの意味

中国の家庭料理の研究家であるウー・ウェンさんの『料理の意味とその手立て』を読むと、食べるだけではなく、料理を作りたくなります。おいしさを決める要素を、化学的なものや数字ではなく、変わっていく野菜の色味や湯気の出方、調味料を加えるタイミングなどで見極めていく。それをものすごく優しいお母さんが隣で教えてくれているような雰囲気が、この本には漂っているんです。

ウー・ウェンさんは、家族みんなで笑ったり、おいしいごはんを食べたり……すなわち「今日を大事にする」ということがしたいのだと思います。ただこの本は、時世的にもそれが難しかったコロナ禍に書かれていて。暗い時代にあっても心だけはしっかりつないで、日々食べるものに意識を向ける。それが、一人一人にできることであり、食べることの根源でもあり、タイトルにある「料理の意味」だと感じます。

生活を支える食事の温もり

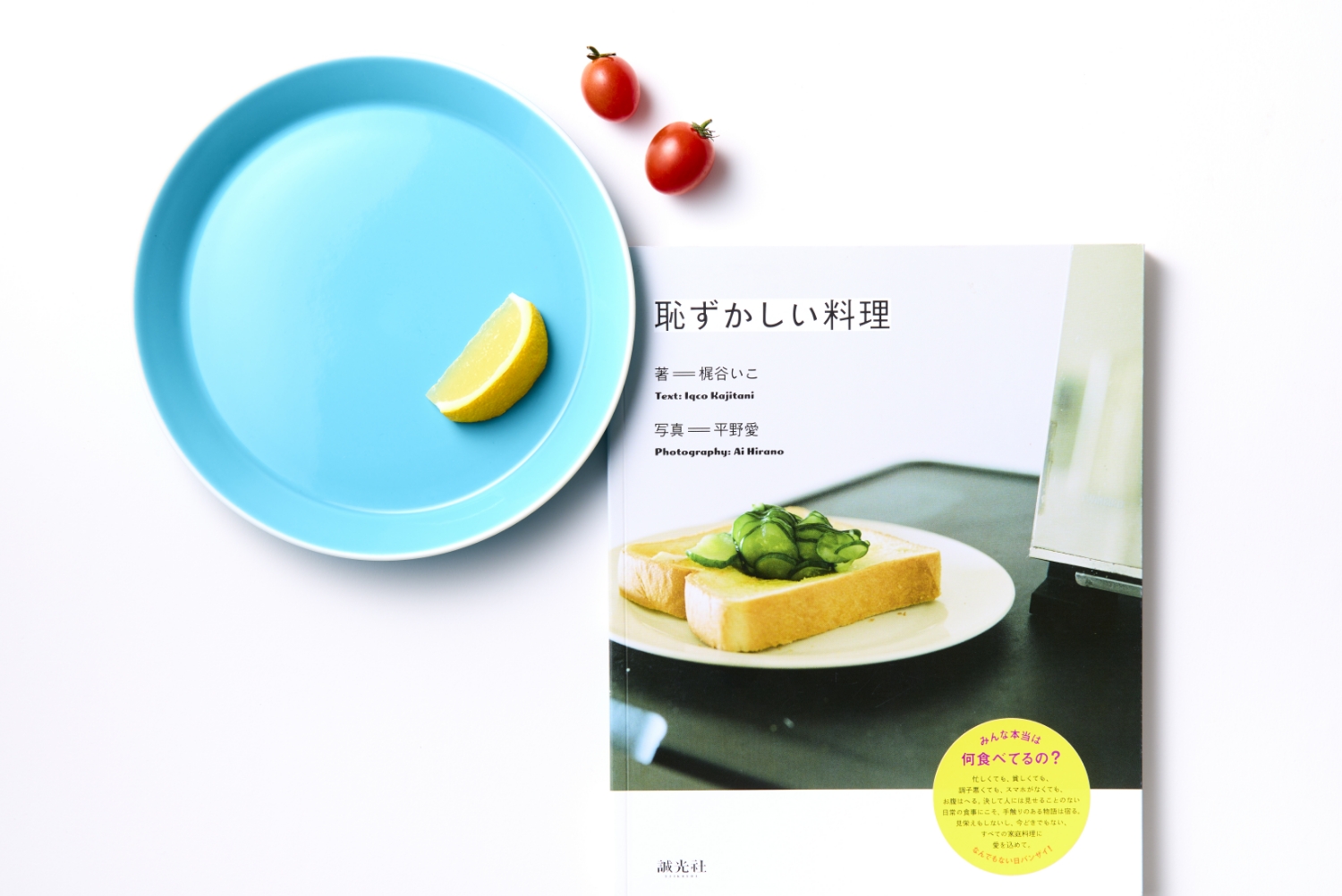

梶谷いこさんの『恥ずかしい料理』も、コロナ禍で書かれた一冊です。これは「ハレ」と「ケ」でいうと、究極のケの料理。他人に見せるようなものでは決してない日常の食事を、あえて本にして見せることは、写真映えするだけの料理や、それを発信することに対する徹底したアンチテーゼなのではないかと思います。なぜこの料理を作ったかということだけでなく、普段どのように食べ物と向き合っているのかが丁寧に書かれていて、読み物としてもとてもいい本です。恥ずかしくて他人には見せられない料理なのだけれど、受動的ではなく、自分なりに限られた状況や環境で能動的にそれを選び、工夫を凝らそうとしている様が素敵ですね。

祝いの文化を知る

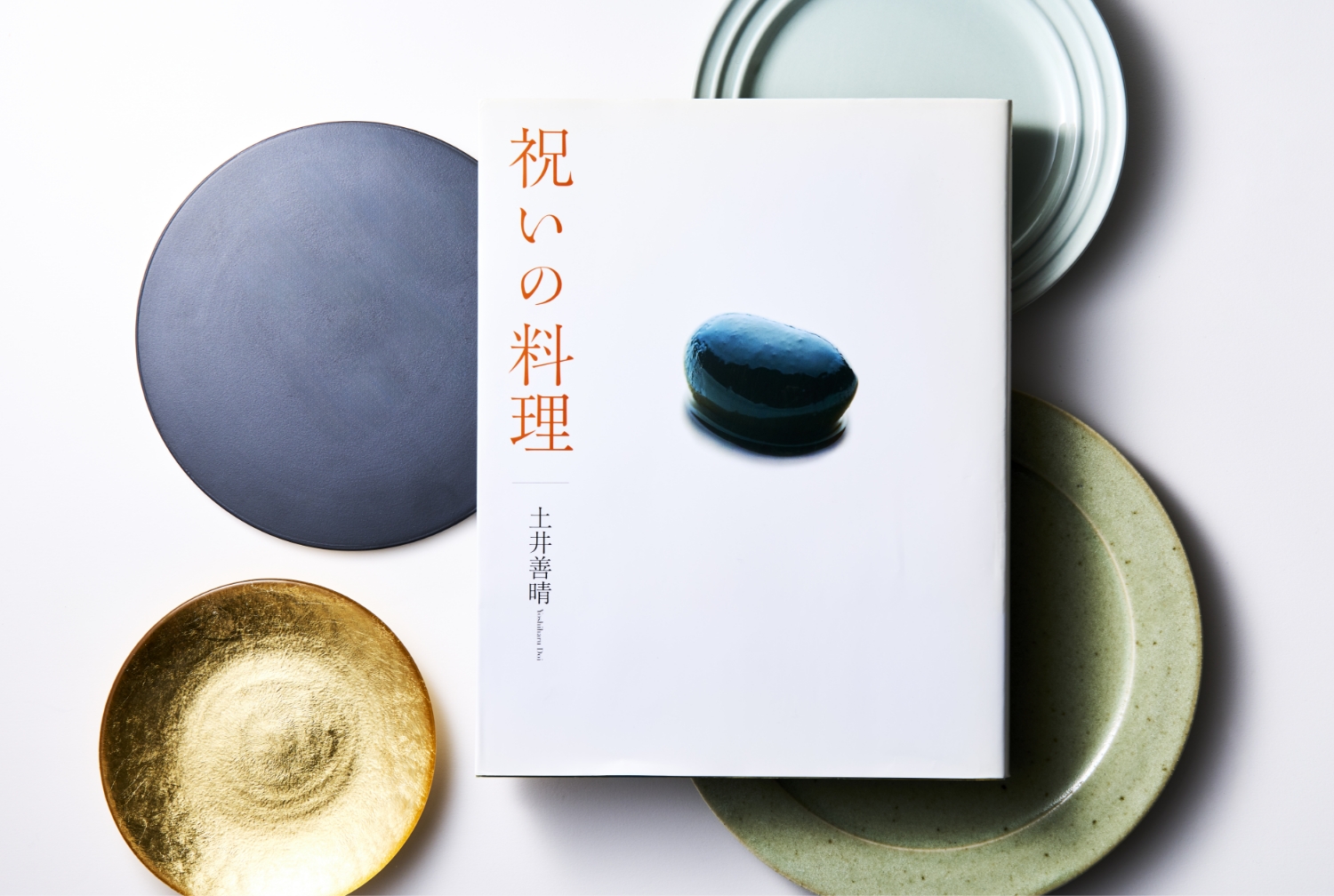

変わりゆく季節と毎日のなかで、どうやっていちばんおいしいものを食べるのか。たとえばおせち料理は、日本の保存食文化や冬のおいしいものを凝縮したものですよね。一つ一つの料理に縁起があり、それを「めでたい、めでたい」と言いながら家族で食べることが、その縁起を引き継ぐことである――そんなことを教えてくれるのが、土井善晴さんの『祝いの料理』です。

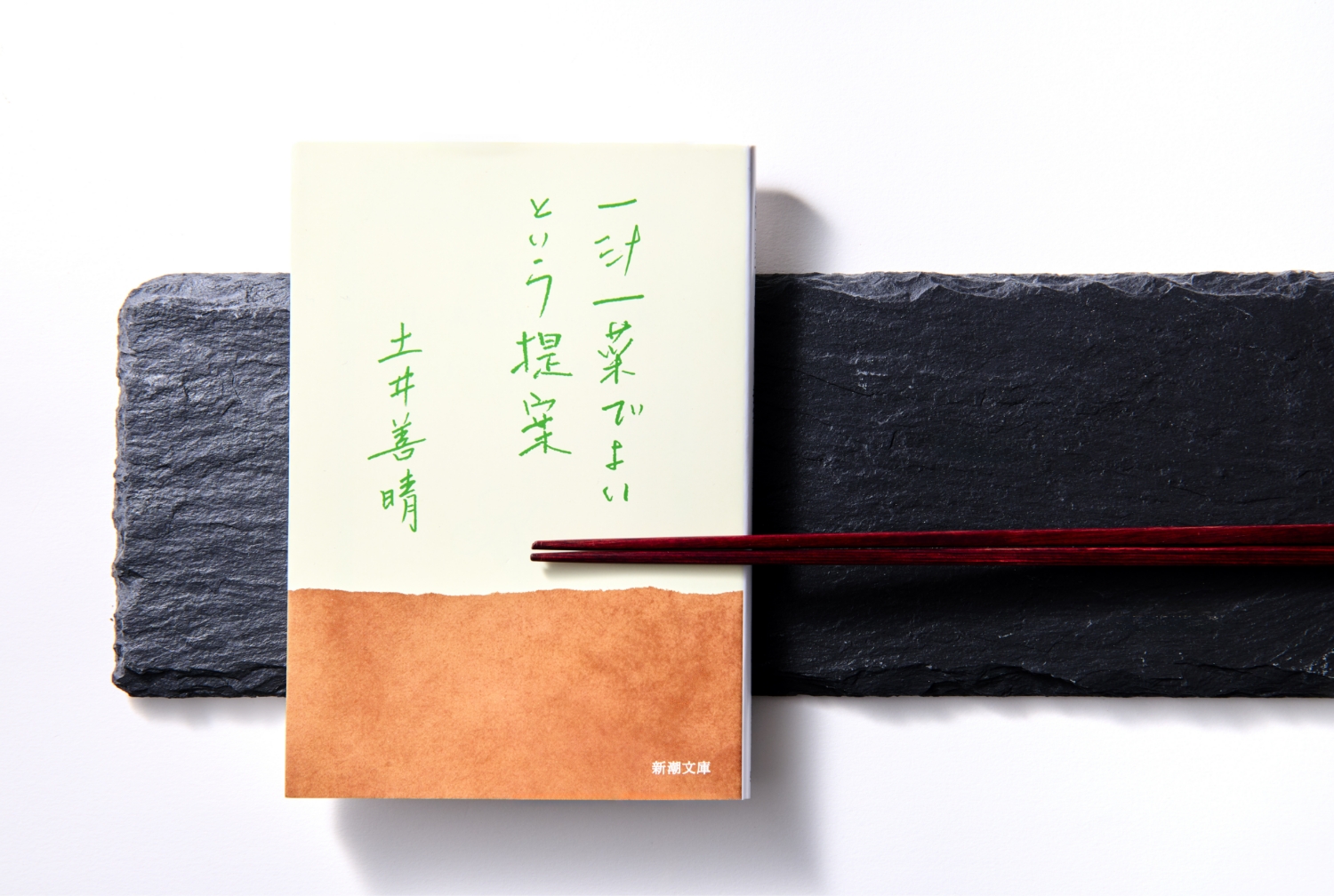

土井さんといえば『一汁一菜でよいという提案』で有名ですが、土井さんが提唱する毎日の「一汁一菜」も、この本で紹介されている「祝いの料理」も、根っこの部分は実は同じなんだと気付かされました。この本では、日本の節目のお祝いの料理のレシピを、大きな写真と大胆なグラフィックで紹介しています。餅つきのやり方なども詳細に書いてあって、なんだか自分でもできそうな気がしてきますね。

誠実な仕事とは何か

とはいえ、特別な料理はやっぱり食べに行きたくなってしまいます。昨年までシェフの斉須政雄さんがやられていた「コート・ドール」というフランス料理店には、定期的に通っていました。ここを好きになったのは、斉藤さんの著書『十皿の料理』を読んだからです。この本には、斉須さんが1970年代にフランスに渡って修行を積み、帰国後に自分なりのスペシャリテをどういうふうに作ったかが記されています。料理人が自分にとっての「料理」を獲得するまでの冒険譚としても素晴らしいのですが、仕事論としても高潔です。「誠実な仕事とはなんなのか」ということを考えさせられ、私自身ものすごく影響を受けました。

そして、いい意味で本から得られる情報の限界を知った一冊でもあります。この本を読んで、実際にコート・ドールに食べにいったら、本を読んだ感触を超える感動がありました。そして、もう一度読み返してみると、書いてあることがよりわかる。味蕾を通じ、全身全霊で料理を感じることで、記憶がより確かな血肉になる。 斉須さんの哲学が増幅して自分の中に入ってくる感覚を覚えます。

発酵の力に触れる

佐々木要太郎さんの『遠野キュイジーヌ』は、時間を重ねることで、食材が特別なものに変わるという、「発酵」のすごさを教えてくれます。岩手県遠野市で生まれ育った佐々木さんは、「遠野1号」という酒米でどぶろくを作っている方。最初は米作りから始まり、試行錯誤を経て、「生酛・水酛造り」という鎌倉時代から伝わる手法で作った、発酵の力を活かしたどぶろくを完成させました。私もいただいたことがありますが、液体は白濁しているのに、口に含むと“清い”と感じる、とてもおいしいどぶろくです。

そこから彼は酒造りと同じように、発酵の力を全面に活かした発酵料理のオーベルジュ「とおの屋要」を始めました。なれ寿司みたいなものから、自家製の雪納豆、ヴィンテージのカラスミまで、独自のルールで食材を熟成・発酵させていて。日本の食を支えてきた発酵文化の根っこと接続しながら、それをハレの料理として成立させている点が素晴らしいです。

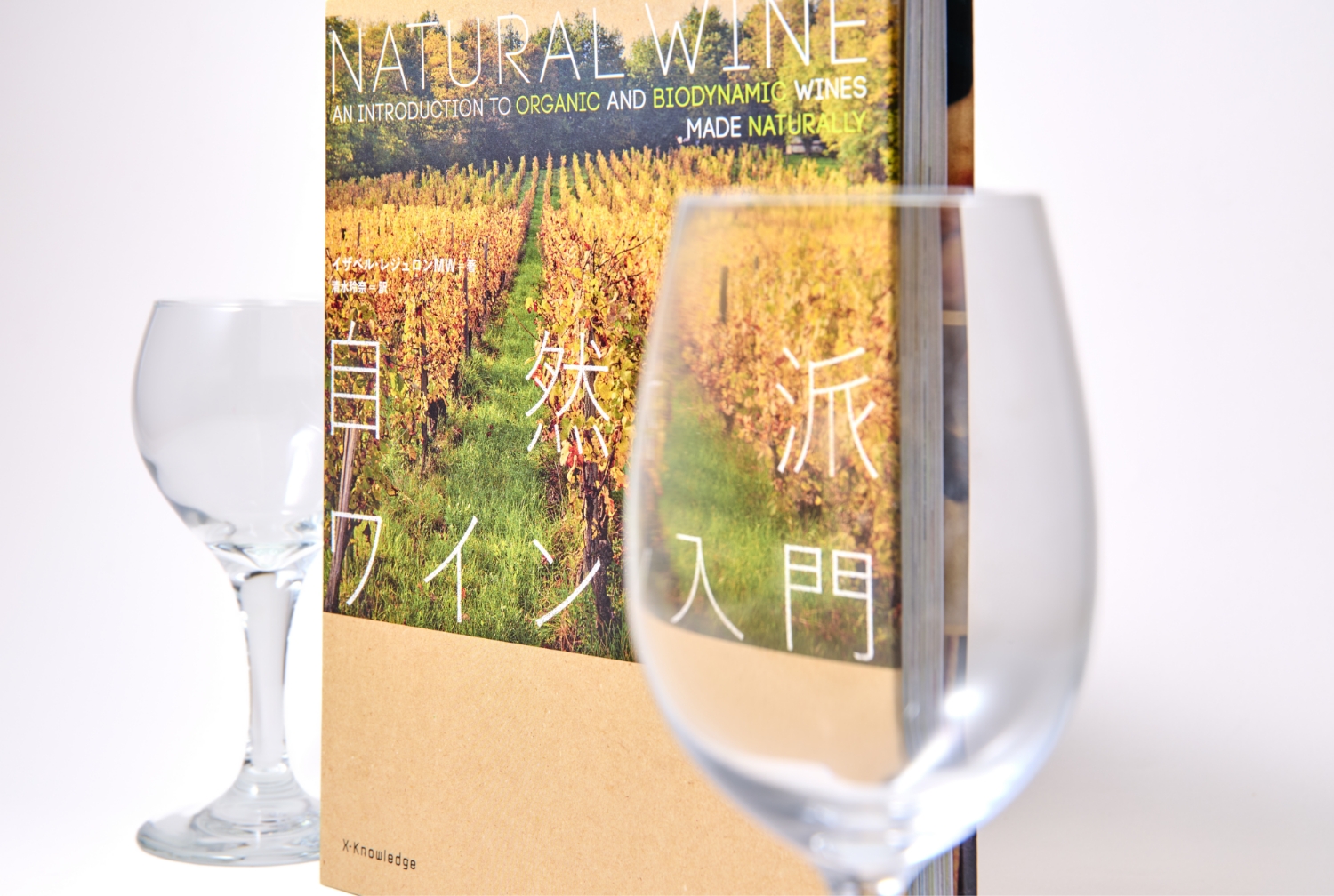

自然派ワインの奥深さ

飲み物と言えば、やはりお酒ですよね。私は、食事と一緒にワインを飲むことが多いです。ワインに関する本では、『自然派ワイン入門』は間違いなく名著。この本を読むと、ワインの作り手である農家の方々は、自然の土壌の恵みをどうやって液体に定着させるかを考え、目の前の土とぶどうと発酵のプロセスだけを見ているのだ、ということがわかります。そういった農家さん一人一人の矜持を知ってから飲んでみると、さらに自然派ワインのことがわかるんですよね。

また、「自然派ワイン」の定義はとても曖昧です。ワインは本来自然からできているものなので、瓶ごとの個体差が当然あるもの。でも、今は酸化防止剤を添加したり、ドサージュといって加糖したりと、ワインの味をコントロールし、画一化しようとしている動きもありますよね。私は人間がコントロールしようとしているワインか、そうじゃないワインかの違いが、自然派ワインの根源にあるのではないかと思っています。

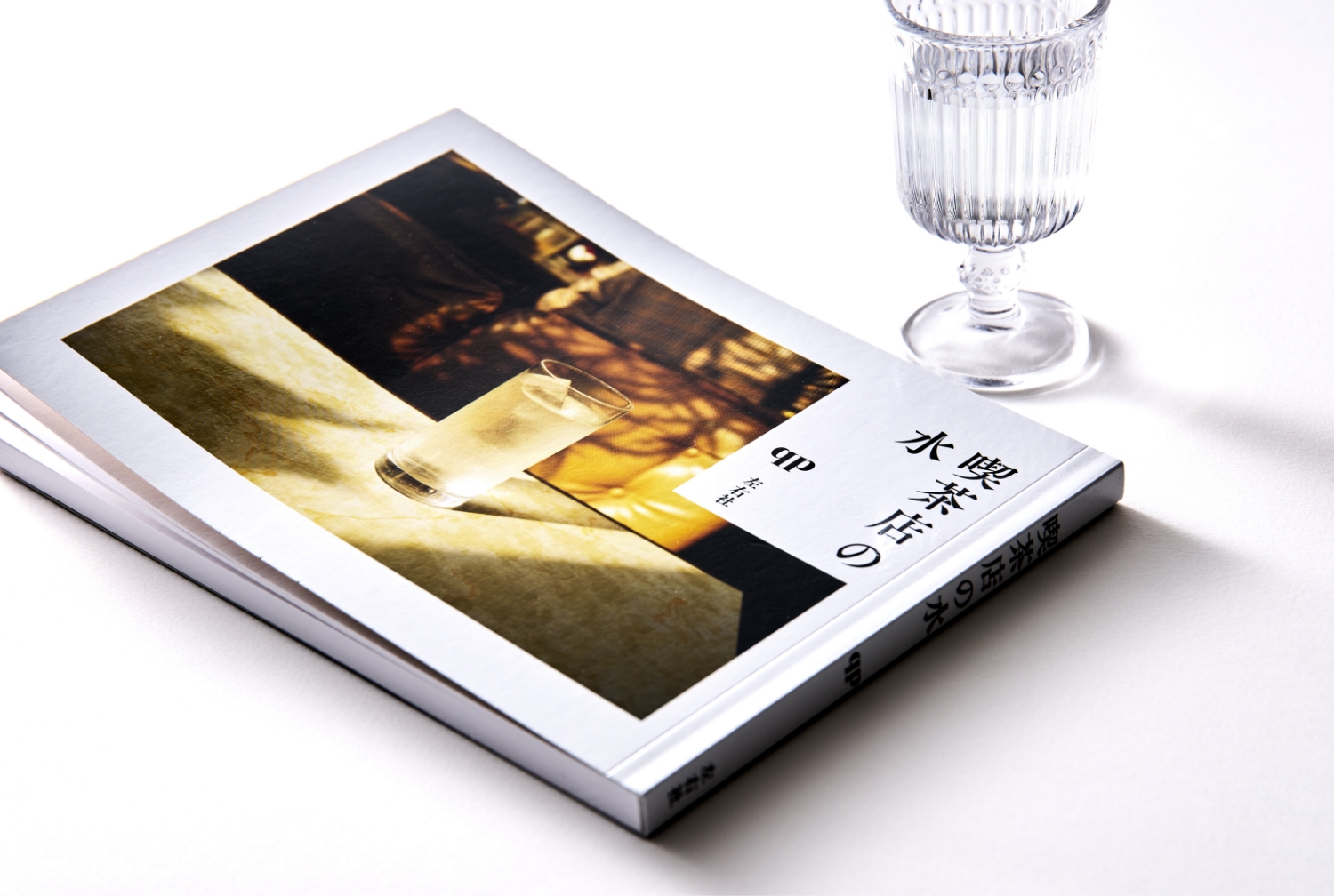

空間を映しだす「水」の不思議

「喫茶店で出てくる『水』が、その喫茶店を体現しているのではないか」という着眼のもと、ひたすら喫茶店の水を撮ったユニークな一冊が『喫茶店の水』です。一杯の水には、時間、季節、気温など、いろいろな情報が入っています。さらに、どんな水を出しているのか、どんなグラスを使っているのかといったことから、喫茶店の“イズム”をあぶり出そうとする試みをしているのが、この本ですね。写真だけでなく、喫茶店の水に着眼するきっかけなど、随所にエッセイが寄せられているのですが、それも走り書きのようでおもしろいんですよ。

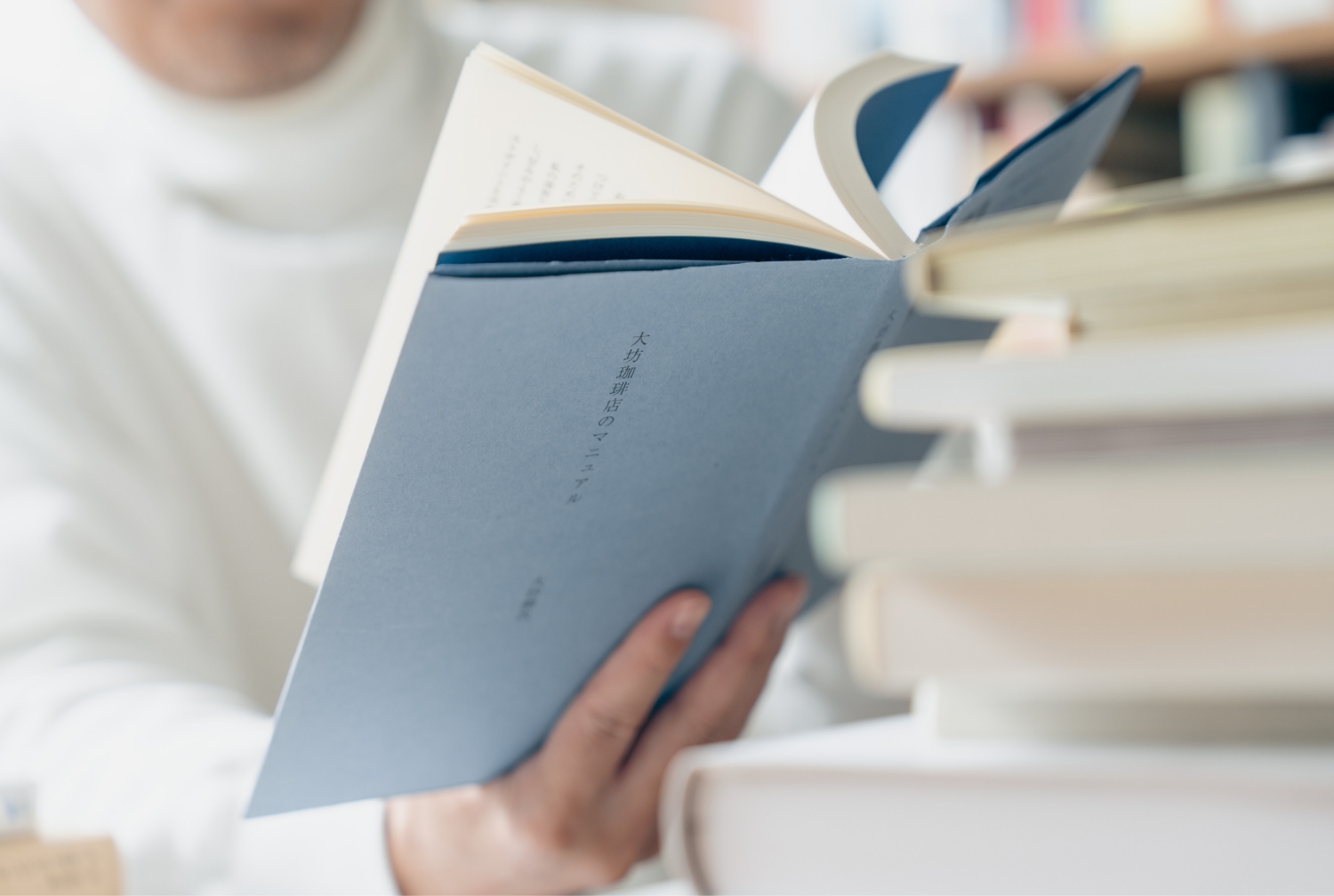

珈琲と生き方の美学を学ぶ

最後に紹介したいのが『大坊珈琲店のマニュアル』。大坊珈琲店は南青山にあった喫茶店で、2013年に惜しまれつつ閉店しました。私は妻と一緒に「鈍考donkou/喫茶 芳 Kissa Fang」という施設図書室・喫茶を営んでいるのですが、妻は大坊珈琲店の店主だった大坊勝次さんに憧れて喫茶を始めたんですよ。手回しの焙煎機も大坊モデルを使っていて、お店を始めるにあたり、まずこの本を読んでいました。大坊さんは、生き方としてコーヒーの道を選び、毎日コーヒーを作り続け、自身にとってのコーヒーを進化させ続けてきた方。彼がコーヒーというものにいかに真剣に向き合い、思考してきたのかがわかる、素晴らしい一冊です。

お腹が空いたら、おいしいものを食べて、体で“生の情報”を味わう。「食べる」ということは、AIでは代替できない“人間らしさ”を思い出させてくれる行為だと思います。何より、正解がなく、自由にたのしむことができるのが、「食」のいいところですよね。今回のGRAND PATIOでの選書にも、皆さんの琴線に触れる本が必ずあるはずなので、いい意味で気楽に、たのしく読んでいただけたらと思います。

選書テーマ

おいしいは

たのしい

ブックディレクター幅 允孝さんが

選書した書籍を一覧でご紹介

書籍は、本館1Fグランパティオにて

実際に手に取ってご覧いただけます

Theme 1

「おいしい日々」

書籍一覧

日々の暮らしを豊かにしてくれるのは、いつもの食卓に並ぶ愛すべき一皿です。

このテーマでは、食を通して人生の機微を描くエッセイや、料理研究家の丁寧なレシピ本、

自炊を通して食の楽しみや達成感を味わうためのヒントが詰まった本など、

身近なおいしさを感じられる本を広く集めています。

日本だけではなく、世界の食卓に焦点を当てた本もあるので、

「今日何食べよう」と考えるのと同じように、気分に合わせて一冊を手に取ってみてください。

-

『ことばの⾷卓』

武⽥百合⼦(文)

野中ユリ(画)

筑摩書房 -

『⼀汁⼀菜でよいという提案』

⼟井善晴(著)新潮社

-

『味がある。』

マメイケダ(絵)HeHe

-

『湯気を⾷べる』

くどうれいん(著)

オレンジページ -

『料理の意味とその⼿⽴て』

ウーウェン(著)タブレ

-

『⾷卓⼀期⼀会』

⻑⽥弘(著)晶⽂社

-

『つくって⾷べる⽇々の話』

Pヴァイン

-

『⾃炊者になるための26週』

三浦哲哉(著)朝⽇出版社

-

『きのう何⾷べた?』

よしながふみ(著)講談社

-

『定番』

細川亜⾐(料理・写真・⽂)

アノニマ・スタジオ -

『世界の朝ごはん、

昼ごはん、

夜ごはん』ニキズキッチン(著)グラフィック社

-

『恥ずかしい料理』

梶⾕いこ(著) 平野愛(写真)

誠光社 -

『イカタコつるつる』

⻑新太(作・絵)講談社

-

『地球の食卓』

ピーター・メンツェル/

フェイス・ダルージオ(著)

みつじまちこ(訳)TOTO出版

Theme 2

「特別な日には」

書籍一覧

誕生日、記念日、お正月や季節の行事、そして親しい人が集まる週末。

普段とは違う特別な日の料理の思い出は、きっと誰の心にも残っています。

このテーマでは、そんなハレの日を彩る食の本を集めました。

日本の食文化の奥深さを伝える本や、食に真摯に向き合う一流の料理人の仕事論。

目でも楽しめるお寿司の本や、華やかなケーキとお菓子の本。世界のシェフのレシピを紹介する本など、豊富なヴィジュアルで、見ているだけでお腹がすいてしまいそうな本を揃えています。

-

『鮨すきやばし次郎

JIRO GASTRONOMY』⼩野 ⼆郎/⼭本 益博(著)

小学館 -

『ショートケーキを許す』

森岡督⾏(著)雷⿃社

-

『おまたせしました』

五味太郎(作) 絵本館

-

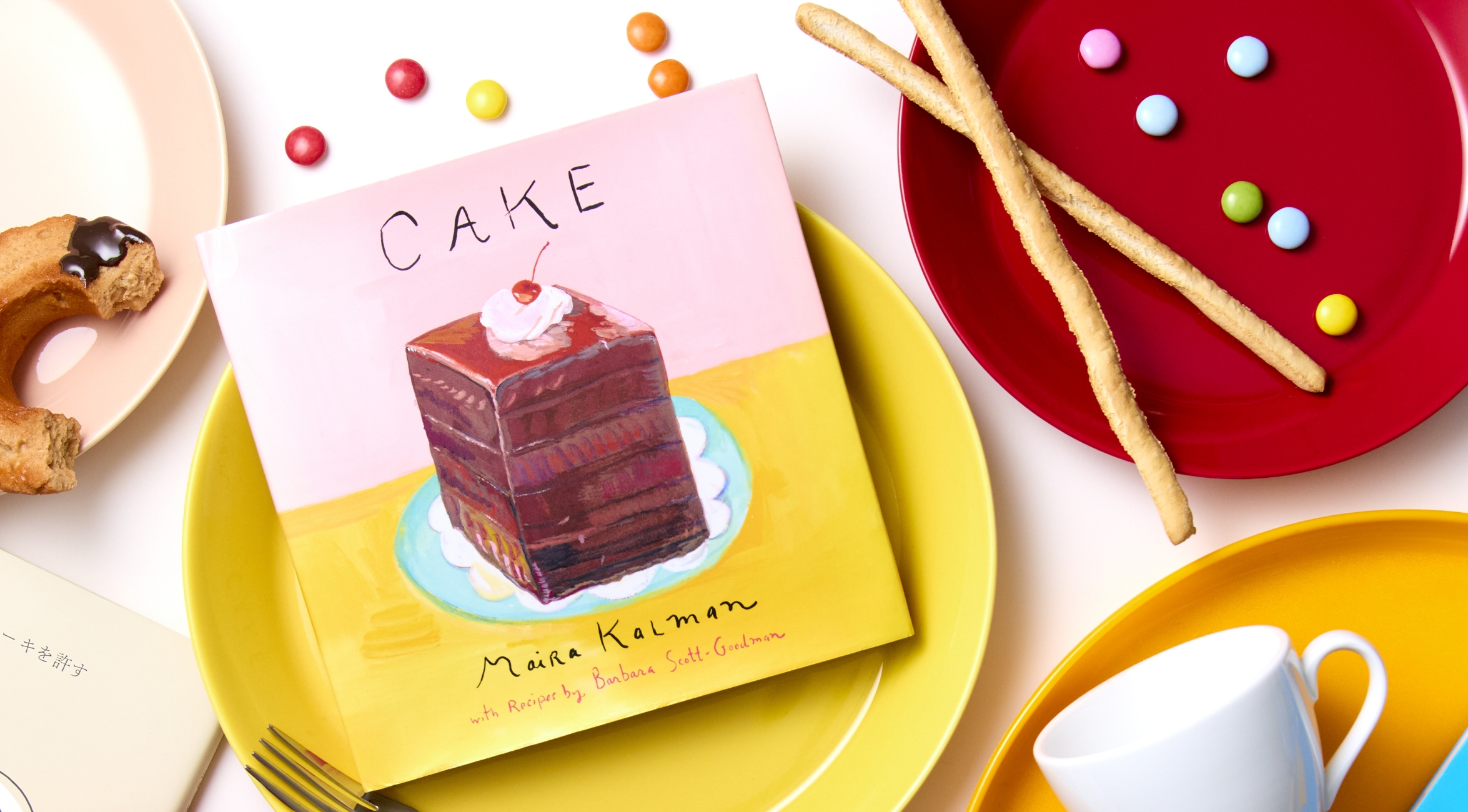

『Cake: A Cookbook』

Maira Kalman /

Barbara Scott-Goodman(著)

Penguin Press -

『クックズ・ツアー』

アンソニー・ボーデイン(著)

野中邦⼦(訳)⼟曜社 -

『⼗⽫の料理』

⻫須政雄(著)朝⽇出版社

-

『Less is』

吉冨等/ホンマタカシ(著)

⽩船社 -

『おせち』

内⽥有美(⽂・絵)

満留邦⼦(料理)

三浦康⼦(監修)

福⾳館書店 -

『晴れの⽇本料理』

永坂早苗(著)

上⽥義彦(写真)求⿓堂 -

『⼀⽇⼀菓』

⽊村宗慎(著)新潮社

-

『遠野キュイジーヌ』

佐々⽊要太郎(著)⼩学館

-

『御菓⼦丸の菓⼦』

杉⼭早陽⼦(著) 来⽥猛(写真)

杉⼭早陽⼦(執筆) 藤⽥周(執筆)

torch press -

『祝いの料理⼟』

⼟井善晴(著)

テレビ朝⽇コンテンツ事業部 -

『Today’s Special: 20 Leading Chefs

Choose 100 Emerging Chefs』Phaidon Press

Theme 3

「飲み物も忘れずに」

書籍一覧

食事に合わせた飲み物は、食の楽しみを引き出す良きパートナーです。

朝、コーヒーでスイッチを入れる瞬間から、夜のリラックスタイムまで、

飲み物は暮らしのあらゆるシーンに豊かな時間を与えてくれる主役でもあります。

このテーマでは、コーヒー、紅茶、日本酒、ワインといった定番から、

創作カクテルや喫茶店の水といったユニークなものまで。

パラパラと見て楽しめるもの、エッセイや絵本、文化を学べる本も揃っています。

あなたのおいしい時間にはどんな一杯を合わせますか。

-

『おちゃのえほん』

まる(さく) かん(え)

マイルスタッフ -

『いつも、⽇本酒のことばかり。』

⼭内聖⼦(著)イースト・プレス

-

『紅茶の絵本』

⼤⻄進(作) 平澤まりこ(絵)

mille books -

『うまいビールが飲みたい!』

くっくショーヘイ(著)

リトルモア -

『喫茶店の⽔』

qp(著)左右社

-

『⼤坊珈琲店のマニュアル』

⼤坊勝次(著)誠⽂堂新光社

-

『mitosaya薬草園

蒸留所で

作る13のこと』江⼝宏志/⼭本祐布⼦(著)

KADOKAWA -

『ナチュラルワイン

いま飲みたい⽣きた

ワインの造り⼿を訪ねて』中濱潤⼦(⽂)

FESTIVIN(編)

誠⽂堂新光社 -

『ふくしひとみの不思議愉しい

カクテルレシピ』ふくしひとみ(レシピ監修・絵)

戌⼀(⽂)KADOKAWA -

『ミルクの本』

ミルクマイスター⾼砂(著)

⾃由国⺠社 -

『なないろのクリームソーダ』

なんばりな(さく)

オヤスマー(え)

ケンエレブックス -

『コーヒープラネット』

ラニ・キングストン(著)

和⽥侑⼦(訳)グラフィック社 -

『⽇本酒はおいしい!』

ワダヨシ/浅井直⼦(編・著)

パイインターナショナル -

『⾃然派ワイン⼊⾨』

イザベル・レジュロン(著)

清⽔玲奈(訳)エクスナレッジ

Book Selection

幅 允孝

Yoshitaka Haba

幅允孝(はば・よしたか)

有限会社BACH代表。ブックディレクター

人と本の距離を縮めるため、公共図書館や病院、学校、ホテルなど様々な場所でライブラリーを制作。選書だけではなく、サイン計画や家具計画なども領域とし、本を手に取りたくなる環境づくりとモチベーションの誘発について探求している。「こども本の森中之島」ではクリエイティブ・ディレクションを担当。他の代表的な仕事として、「早稲田大学 国際文学館(村上春樹ライブラリー)」での選書・配架や、「神奈川県立図書館」再整備監修など。近年は本をリソースにした企画・編集・展覧会のキュレーションなど手掛ける仕事は多岐にわたる。京都「鈍考/喫茶芳」主宰。