本館1F グランパティオにて展示中の、

ブックディレクター幅 允孝さんによる

選書と、

それにまつわる

インタビューをご紹介。

日々の生活の中で、いつも私たちのそばにある椅子。

プライベートな空間だけではなく、オフィスやカフェ、電車や公園といった公共空間まで含めると、誰もが一日に一度は椅子に座る機会があると思います。

椅子は、その用途や素材といった物質的な側面だけではなく、作り手の美意識や思想、その背景にある文化まで掘り下げると、ただの家具の一種に留まらない、想像以上に奥深い不思議な存在です。

今回は、そんな椅子にフォーカスし、「座りたい名作椅子」、「椅子とアートの関係性」、「椅子をめぐる物語」という3つのテーマを設けました。

椅子のデザインやその歴史がわかる本、椅子を題材にしたアートブック、椅子が登場する物語や詩など、椅子好きな方はもちろん、これから椅子のことをよく知りたいという方も、手に取りたくなるような本を揃えました。

少しだけ普段と違った意識で椅子に座って、椅子の本を読んでみるというのもきっと面白い体験になるはずです。

展示場所:本館1F GRAND PATIO

展示期間:2025年4月1日〜7月31日

“たった一つの椅子が

私たちのあり方と

場の空気を

変えるんです”

自宅の椅子はもちろん、電車の座席、カフェのスツール、公園のベンチなど、私たちが椅子に座らない日はほとんどないと思います。でも、椅子の高さや素材一つで、目線やそこで過ごす時間の使い方、さらには場の空気まで変わってしまいますよね。とても身近だけれど、文化や思想、美意識といった奥行きがある。そんな不思議な存在の「椅子」は、ずっと選書のテーマにしたいと思っていました。今回は、「座りたい名作椅子」「椅子とアートの関係性」「椅子をめぐる物語」という小テーマを設けています。プロダクトとしての椅子だけでなく、そもそも座るという行為はなんなのか、そんなことまで考えを巡らせてもらえたらと思います。

1脚の椅子が、

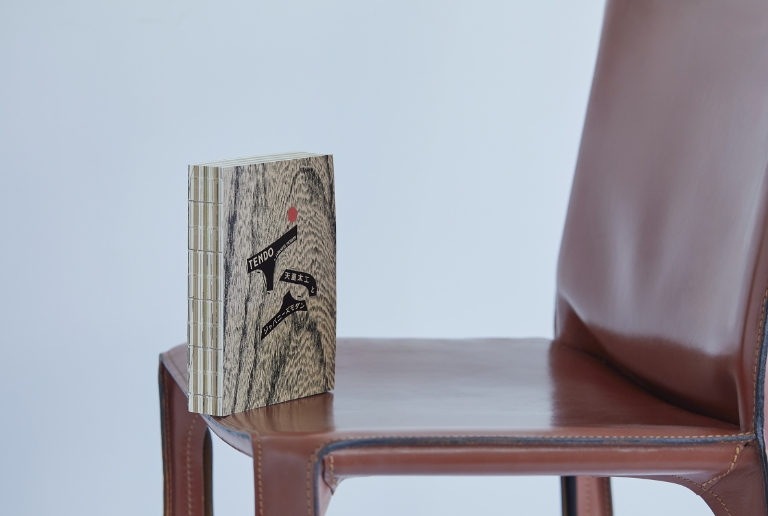

時代を超えて受け継がれる

『天童木工とジャパニーズモダン』は、天童木工というブランドがどのように歩みを進めてきたか、さらに言うなら、日本のプロダクトデザインが世界においてどのように影響を与えてきたのかを、とても綺麗なビジュアルで教えてくれる本です。

この本に出てくる前川國男が最初につくった公共建築が神奈川県立図書館で、私はその本館のリニューアルプロジェクトに携わらせていただきました。図書館設立時、前川が右腕的存在であった水之江忠臣とつくった椅子は、今も天童木工から販売されているのですが、実は時代とともにリプロダクトされているんです。というのも、もともとは図書館のためにつくった椅子だったので、靴を履かない自宅などで使うには脚が少し長いんですね。そうした背景や日本人の体格の変化にも合わせて、この椅子は約70年もの間、何十回も生まれ変わってきました。一つの椅子にこれだけの歴史がある、まずはその奥深さを味わってみてください。

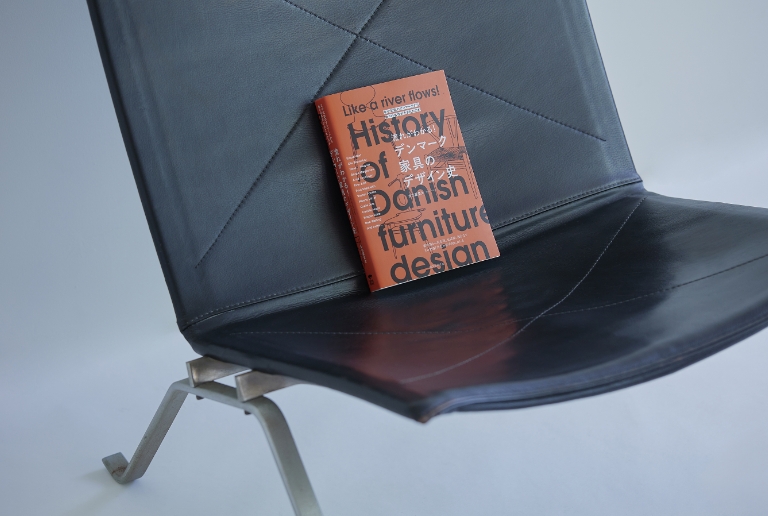

北欧デザインを文脈から紐解く

北欧の家具デザインは、今日の椅子文化におけるベースとなっていると思うのですが、その中でもやはりデンマークは、たくさんのヒーローを生み出した国。そのデンマークデザインが、どういう流れで発展したかについて知れるのが、『流れがわかる!デンマーク家具のデザイン史』です。

木を中心としたナチュラルな素材感だったり、機能的かつ実用的なデザインだったり。デンマークならではのクラフトマンシップやギルドマイスター制、職人たちを育てる組織がどうやって連綿と受け継がれてきたのか、そういったところも含めてすごく読み応えがあって面白い本です。相関図もあり、誰と誰が師弟関係にあったかとか、この二人は思想的に通ずるものがあって実はすごく仲が良かったとか、当時の関係性や文脈を客観視できるのもこの本のいいところ。これを読むと、「北欧デザイン」って気軽に言えなくなります(笑)。

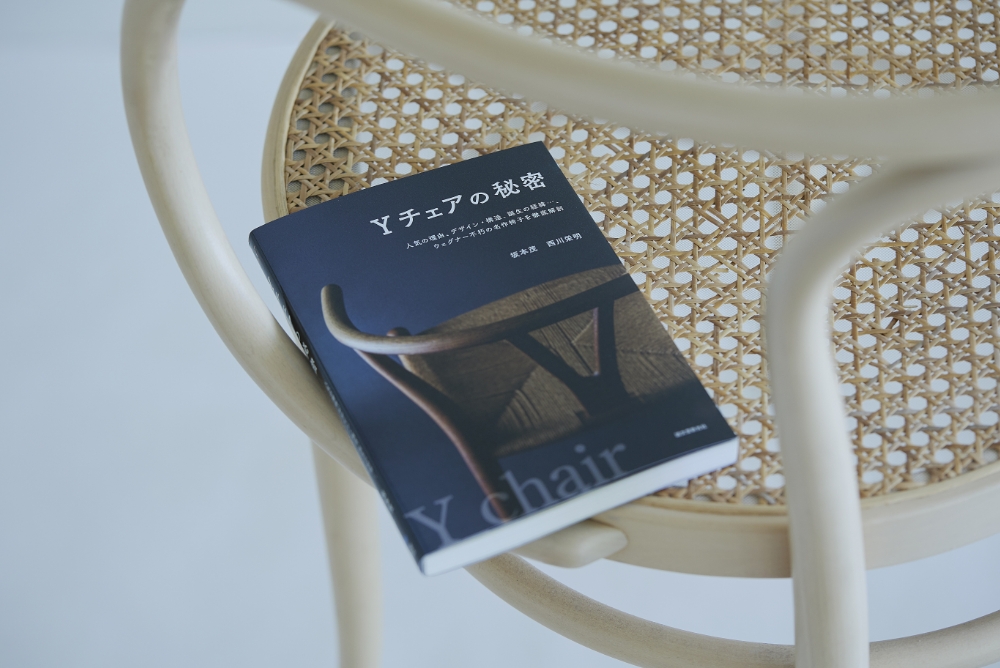

「何のための」「誰のための」

椅子なのか

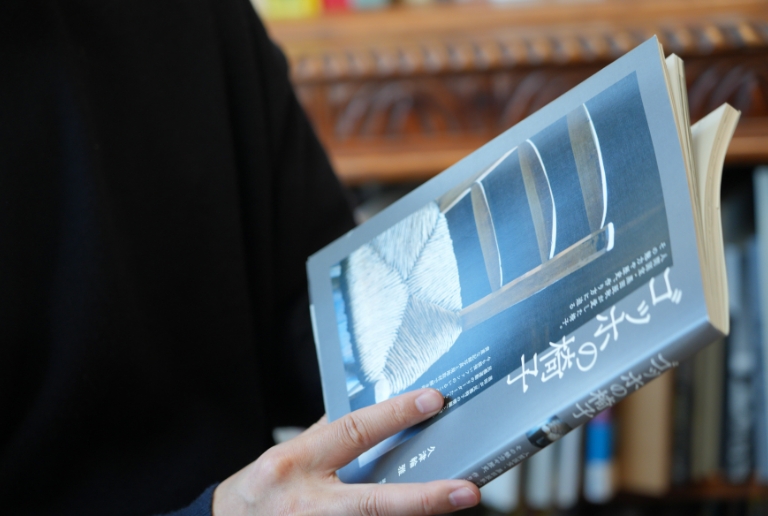

『Yチェアの秘密』は、ハンス・ウェグナーが作ったYチェアという1脚の椅子についてとても細かく教えてくれる1冊です。Yチェアは普段、いろいろな場所で見かけますが、デザイン的な美しさだけでなく、座り心地や使い方の多様さ、経年変化したときの味わいなども含めて高く評価されています。

この本で私が特に好きなのは、「Yチェアの模倣品を見分ける方法とコピー対策」について書かれた第5章。Yチェアは人気だからこそジェネリック品が多く出回っていますが、そうした製品と本物のYチェアの構造や接着面などがいかに異なるかが丁寧に説明されています。結局、何が言いたいかというと、その椅子は「何のための」「誰のための」椅子なのか、ということですよね。椅子の本来の目的を思い出させてくれる一冊。職人の技や歴史を感じるとともに、立体商標や意匠権、著作権といった問題も考えさせられます。

制約を外し、

無邪気に椅子を楽しむ

私がすごく好きな1冊、『100日で100脚の椅子100通りの方法で』を紹介させてください。この本は、作者のマルティーノ・ガンパーが2007年にロンドンで実施したエキシビションの日本での巡回展のカタログです。1日1脚、どこかに打ち捨てられたような椅子を解体して、組み立て直す。少し大袈裟かもしれませんが、役目を終えた椅子に再び魂を与えていくんです。

出来上がった椅子は継ぎはぎだらけだったり、座り心地が悪そうだったりするのですが、ガンパーは、資本主義経済におけるアイコンのようになっていた椅子に対し、もっと自由でいいんじゃない?という疑問を投げかけたんです。例えるなら料理のように、その日の気分に合わせてその日の椅子を……と。そこに不用品を再利用しようという高尚な考えはなく、ものづくりのセオリーや方法論も求めていない。何ひとつ制約がない中で、自分なりに椅子を再構築する姿勢にとても惹かれます。一つひとつの椅子に名前をつけているのも、チャーミングで素敵だなと思います。

椅子は何を思うのか

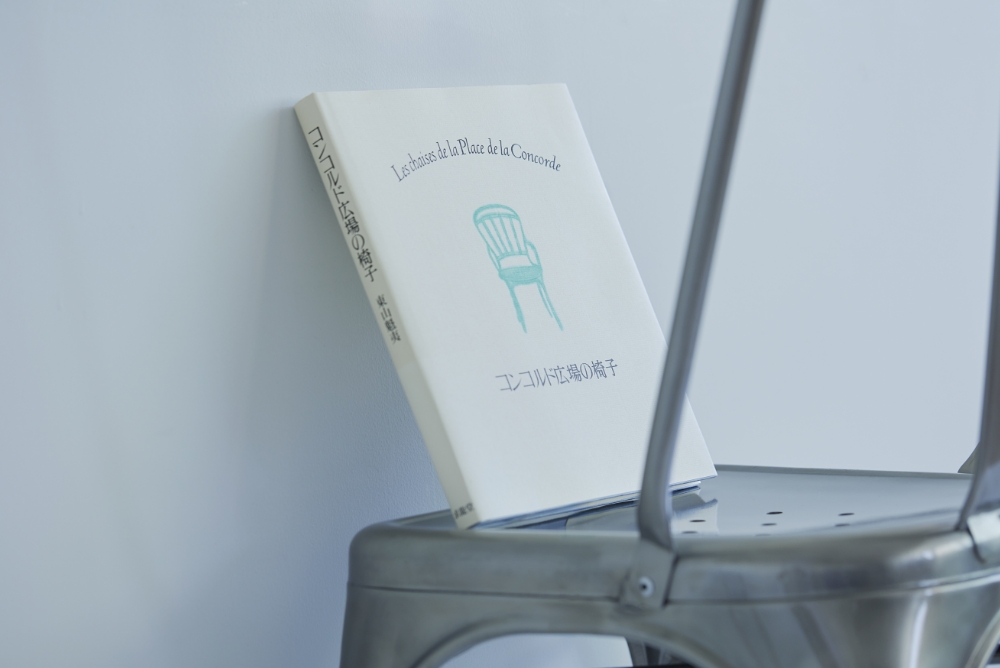

次に取り上げたいのは、日本画の巨匠として知られる東山魁夷の『コンコルド広場の椅子』です。東山は1975年にパリに行ったそうで、そのときにコンコルド広場で見かけた1脚の椅子に強く惹かれたことから、この本は生まれました。ポツンと置いてあるこの椅子は何を語っているのか──椅子の声に耳を傾けながら描かれた絵とテキストが、ページをめくるたびに現れます。例えば、「人間は自分の力で動いていると思いこんでいるらしい 人間もまた動かされているに過ぎないのに」など。描かれている絵は東山の中では比較的ラフなタッチですが、言葉が加わることで、急に物語性が増すんですよね。

華やかなことも悲惨なこともあったコンコルド広場をずっと眺めていたこの椅子は、ここを行き交う人や時の流れみたいなものを象徴しているように感じます。人間の目線とは少し異なる、俯瞰で世の中を見るきっかけを与えてくれる、素敵な本ですね。

芸術家をつなぐ

バトンとしての椅子

ゴッホの作品《アルルの寝室》に描かれている椅子は、その名の通り「ゴッホの椅子」と呼ばれていて、そのままこの本のタイトルにもなっています。ゴッホの椅子を強く愛し、自身のものづくりのベースになっていると語ったのが、黒田辰秋という工芸家。漆職人として、小物だけでなく家具もつくり、日本の民芸運動の中心的な役割を果たした人です。一見、漆とは関係がなさそうなゴッホの椅子を、黒田が自身の作品へどのように転化していったかはとても面白い。また、黒田は黒澤明から依頼されて、彼が別荘で使う椅子もつくったんです。1脚のゴッホの椅子が、さまざまな芸術家たちをつないでいく、その流れが興味深いですね。

手仕事の美しさを味わう

『古くて新しい椅子 イタリアの家具のしゅうりの話』は、とても素敵な絵本です。主人公の男の子が大きくなり、今まで使っていた机と椅子のサイズが合わなくなる。お父さんに相談すると、倉庫にあったボロボロのものを見せられて、少しがっかりするものの、直せば綺麗になるよと言われるんですね。そこから、専門の職人たちがどのような工程で机と椅子を修理していったかが、とても丁寧に描かれていきます。椅子の座面の編み方や机の引き出しの取っ手の付け方など、繊細なタッチから、職人の手仕事へのリスペクトを感じる一冊です。

身体技法と

「座る」という行為

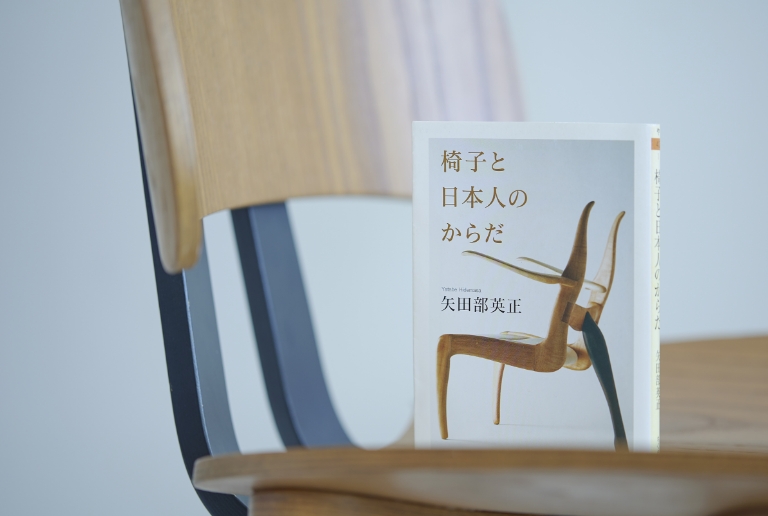

次は、矢田部英正さんの『椅子と日本人のからだ』をご紹介します。矢田部さんは日本人の古来の姿勢やからだの使い方を研究している方で、からだが日常の物事にどのように作用しているかをいろいろな側面から露わにしようとしています。椅子が合わなくて腰が痛いとよく聞くけれど、そもそもからだに合う椅子とは何なのか、正しい姿勢とは何なのか。大陸とは異なる日本の文化的背景に着目して、ときには仏像の座り方とも比較しながら、日本人ならではの「座る」という行為を研究していきます。椅子を通じた身体論、さらには哲学といった本ですね。

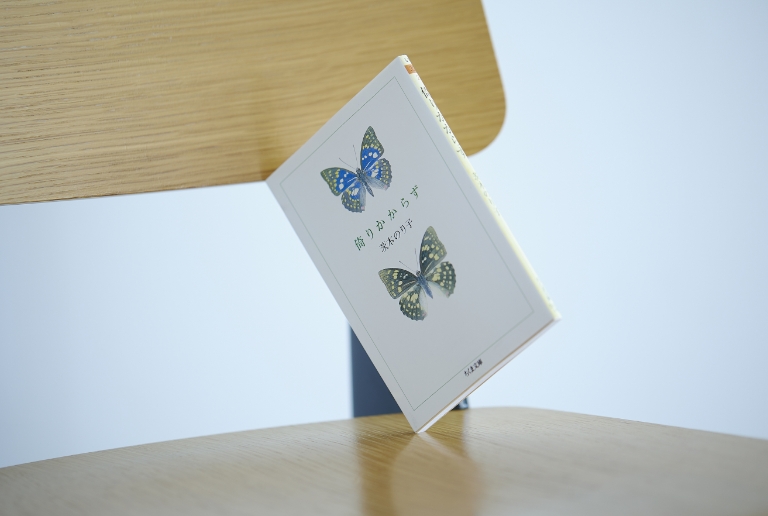

倚りかかることにも意志がある

最後は茨木のり子さんの『倚りかからず』を。「もはや できあいの思想には倚りかかりたくない もはや できあいの宗教には倚りかかりたくない もはや できあいの学問には倚りかかりたくない……倚りかかるとすれば それは 椅子の背もたれだけ」

茨木さんは日本の戦後詩を牽引した一人ですが、この詩からは彼女が自分の人生の主人として生きる、強い意志のようなものをすごく感じます。ピンと背筋を伸ばして生きる彼女にも椅子という唯一倚りかかるものがあって、休息の必要性というか、ずっと立って戦い続けるわけにはいかないのだ、ということが伝わってきますよね。また、「倚りかかれるものをあなたはどれだけ持っていますか?」と尋ねられているような気もします。素敵な詩ですね。

椅子に座りながら椅子の本を読むのって、ちょっと面白いと思います。普段意識していないものにふと気づいたり、忘れていた何かを思い出したりするきっかけになるかもしれません。グランパティオには素晴らしい椅子のオリジナルがたくさんありますので、「この椅子はどんなだっけ」「あの椅子だとどうなるんだろう」など、存分に座っていただけたらと思います。ゆっくりして、そして気が向いたら、少し本でも読んでみてください。

選書テーマ

椅子・イス・いす

ブックディレクター幅 允孝さんが

選書した書籍を一覧でご紹介

書籍は、本館1Fグランパティオにて

実際に手に取ってご覧いただけます

Theme 1

座りたい名作椅子

書籍一覧

このテーマでは、多くの方がこれまでどこかで一度は目にしたことがあるであろう名作椅子について、その紹介となるような本を集めました。

数多くの名作椅子を生み出したデンマークのデザインを体系的に学べる本や、家具デザインの巨匠の作品集、20世紀を中心に、日本やアメリカなど各国の名作と呼ばれる椅子に関する本を広く集めています。あなたのお気に入りとなる一脚に出会えるかもしれません。

-

『ブルーノ・タウトの

緑の椅子』緑の椅子リプロダクト

研究会/編

Opa Press -

『ジョージ・ネルソン』

ジョージ・ネルソン/作

マイケル・ウェブ/文

マリサ・バルトルッチ/編

ラウル・カブラ/編

⻘山 南/訳

フレックス・ファーム -

『天童木工と

ジャパニーズモダン』天童 木工/著

山田 泰巨/著

⻘幻舎 -

『Yチェアの秘密』

坂本 茂/著 ⻄川 栄明/著

誠文堂新光社 -

『流れがわかる!

デンマーク家具の

デザイン史』多田羅 景太/著

誠文堂新光社 -

『フィン・ユールの世界

北欧デザインの巨匠』織田 憲嗣/著

平凡社 -

『椅子とめぐる

20世紀のデザイン』ODA COLLECTION/著

パイインターナショナル -

『The Eames Furniture

Sourcebook』Charles Eames/著

Ray Eames/著

Vitra Design Museum -

『The Modern Life』

Charlotte Perriand

The Design Museum -

『ジャン・プルーヴェ

椅子から建築まで』ジャン・プルーヴェ/作

millegraph -

『ポール・ケアホルム』

ポール・ケアホルム/作

パナソニック汐留美術館/編

⻘幻舎 -

『建築家の椅子

111脚』SD編集部/編

鹿島出版会 -

『Designing Denmark』

Arne Jacobsen

Aarhus University Press -

『Hans J. Wegner:

Just One Good Chair』Christian Holmstedt Olesen/著

Mark Mussari/訳

Hatje Cantz

Theme 2

「椅子とアートの関係性」

書籍一覧

椅子の面白さとその可能性について、これまで多くのアーティストが関心を寄せてきました。ここでは、プロダクトとしてではなく、アートとしての側面から型にはまらない魅力的な椅子について取り上げます。街中にある椅子を写真で記録した作品集やレポート、画家がモチーフとして選んだ椅子、現代アートの作品としての椅子など、アートブックを中心にユニークな本を揃えています。椅子とはいったい何なのか?あらためて考えてみるのも面白そうです。

-

『Street Report 4 Seatings』

Gideon-Jamie

Temporary Press -

『Harry Thaler’s

Pressed Chair』Harry Thaler

Dent-De-Leone -

『Sitting in China』

Michael Wolff

Steidl -

『Donald Judd Furniture』

Judd Foundation

Judd Foundation MACK -

『ブラジル先住⺠の椅子』

樋田 豊次郎/著

中沢 新一/著

美術出版社 -

『Kuijer,Rietveld/Rietveld,Kuijer』

Ruud Kuijer

William Tucker

NAI010 PUBLISHERS -

『Cross Cultural Chairs:』

Matteo Guarnaccia

Onomatopee -

『アブソリュート・

チェアーズ 現代

美術のなかの椅子なるもの』埼玉県立近代美術館/編

愛知県美術館/編

平凡社 -

『ゴッホの椅子』

久津輪 雅/著

誠文堂新光社 -

『Sidewalk Salon:1001

Street Chairs of Cairo』Manar Moursi David Puig

Onomatopee -

『コンコルド広場の

椅子』東山 魁夷/著

Office Miyazaki Inc./訳

Ilan Nguyên/訳

求龍堂 -

『ReConstruction

木村二郎と

ギャラリートラックス』木村 二郎/作

torch press -

『100日で100脚の椅子

100通りの方法で』マルティーノ・ガンパー

丸⻲市猪熊弦一郎現代美術館 -

『THE SPIRIT OF CHAIRS』

Thierry Barbier-Mueller

LARS MÜLLER

Theme 3

「椅子をめぐる物語」

書籍一覧

繊細な感性で紡がれた詩の中の椅子、先の展開が予想できない椅子が主役のナンセンス絵本など、このテーマでは、椅子が登場することばや物語の本を中心に集めています。人々に愛された古くなった椅子の、修理に関する本や椅子の由来や歴史の図鑑なども、椅子をめぐる物語として取り上げます。

また、座るという行為や椅子と身体の関係性、椅子の新しい楽しみ方を紹介する本など、椅子に座ることへ意識を向ける本も用意しています。

-

『椅子と日本人の

からだ』矢田部 英正/著

筑摩書房 -

『倚りかからず』

茨木 のり子/著

筑摩書房 -

『人間椅子』

江戶川 乱歩/著

ホノジロ トヲジ/絵

立東舎 -

『坐の文明論』

矢田部 英正/著

晶文社 -

『中原中也

私はその日人生に、

椅子を失くした。』中原 中也/著

高橋 順子/選・鑑賞解説

小学館 -

『チェアリング

はじめます』いとう みゆき/著

KADOKAWA -

『ぼくはイスです』

⻑ 新太/作

亜紀書房 -

『椅子と身体

椅子とは何か?』黑川 雅之/著

デザイントープ -

『椅子の神様

宮本茂紀の仕事』LIXIL出版

-

『どうぞのいす』

香山 美子/作

柿本 幸造/絵

ひさかたチャイルド -

『古くて新しい椅子

イタリアの家具の

しゅうりの話』中嶋 浩郎/文

パオラ・ボ ルドリーニ/絵

福音館書店 -

『にているね!?』

五味 太郎/作

福音館書店 -

『名作椅子の

由来図典』⻄川 栄明/著

坂口 和歌子/イラスト

誠文堂新光社 -

『椅子の文化図鑑』

フローレンス・ド・ダン ピエール/著

野呂 影勇/監修 山田 俊治/監訳

三家 礼子/訳 落合 信寿/訳

小山 秀紀/訳

東洋書林

Book Selection

幅 允孝

Yoshitaka Haba

有限会社BACH(バッハ)代表取締役。ブックディレクター

人と本の距離を縮めるため、公共図書館や病院、動物園、学校など様々な場所でライブラリーを制作。時間の奪いあいが激しい中で本を手に取りたくなる環境とモチベーションをつくることを心掛けている。安藤忠雄氏の建築による『こども本の森中之島』ではクリエイティブ・ディレクションを担当。最近の仕事として「ミライエ長岡 互尊文庫」や「早稲田大学 国際文学館(村上春樹ライブラリー)」での選書・配架、ロンドン・サンパウロ・ロサンゼルスのJAPAN HOUSEなど。近年は本をリソースにした企画・編集の仕事も多く手掛ける。京都「鈍考/喫茶 芳」主宰。

Instagram: @yoshitaka_haba