= これまでの企画展 =

2025年

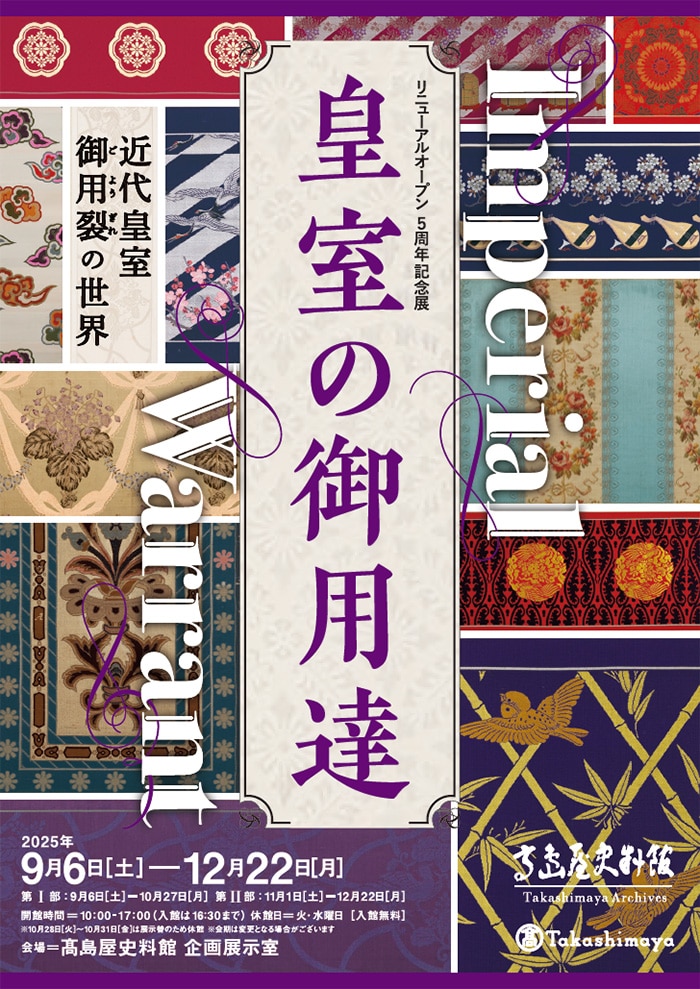

リニューアルオープン5周年記念展

Imperial Warrant 皇室の御用達

- ■2025年9月6日(土)-12月22日(月)

[第Ⅰ部]9月6日(土)-10月27日(月)

[第Ⅱ部]11月1日(土)-12月22日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

※展示替休館:10月28日(火)-10月31日(金) - ■会場=高島屋史料館 企画展示室

- ■入館無料

1831(天保2)年正月、京都で創業した高島屋。明治という新しい時代を迎えた時、呉服店の南側に段通店(敷物用織物の店)を開店し、装飾業を始めました。日本各地に洋風建築が増えていくにつれ、窓掛(カーテン)や壁張、壁掛、椅子張など、室内装飾織物の需要がたかまったので、高島屋の装飾業は次第に軌道に乗り始めていきました。

1887(同20)年には、宮城(皇居)再建にあたり、窓掛ほか装飾織物御用を拝命。これを無事に納めると、諸官省からの御用が高島屋へ相次ぎ、東京に支店を設置する契機となりました。さらに1897(同30)年、「宮内省御用達」の認可を受けると、御用はますます拡大していきました。

そして1915(大正4)年11月、近代初の即位礼となった大正大礼に際して、調度品御用を拝命。高島屋が納めた萬歳旙(ばんざいばん)をはじめとする色とりどりの旗は、即位礼を華やかに彩りました。この経験は1928(昭和3)年11月、昭和大礼における調度品御用拝命時にも活かされることになりました。

本展では、高島屋史料館が所蔵する近代皇室の「御用裂(ごようぎれ)」見本の数々を展観します。加えて、高島屋の御用図案を手がけた図案家のひとり、中山冝一の図案集『國華』(港区立郷土歴史館蔵)を特別展示し、近代皇室の御用をつとめた高島屋の知られざる歴史をご紹介します。

※本展は会期をⅠ・Ⅱ部に分け、展示作品を一部入れ替えて構成します。

主な展示作品

- ・宮殿装飾裂貼交屏風 明治期(Ⅰ・Ⅱ部で展示替)

- ・御料車装飾裂貼交屏風 近代(Ⅰ部)

- ・大正大礼儀式織物貼交屏風 大正期(Ⅰ部)

- ・大正大礼装束織物貼交屏風 大正期(Ⅱ部)

- ・お好み裂貼交屏風 近代(Ⅰ・Ⅱ部で展示替)

- ・大錦旙・中錦旙見本裂 近代(Ⅱ部)他(以上、高島屋史料館蔵)

- ・[特別展示]中山冝一『國華』(港区立郷土歴史館蔵 )

特別映像:皇居三の丸尚蔵館所蔵 皇室に納められた高島屋製「美術染織品」

皇室に納められた高島屋製の刺繍壁掛や屏風、ビロード友禅額などを映像でご紹介します。

会期中、多目的ルームにおいて上映します。

刺繍壁掛《孔雀図》、刺繍屏風《獅子之図》など14点

画像提供:皇居三の丸尚蔵館

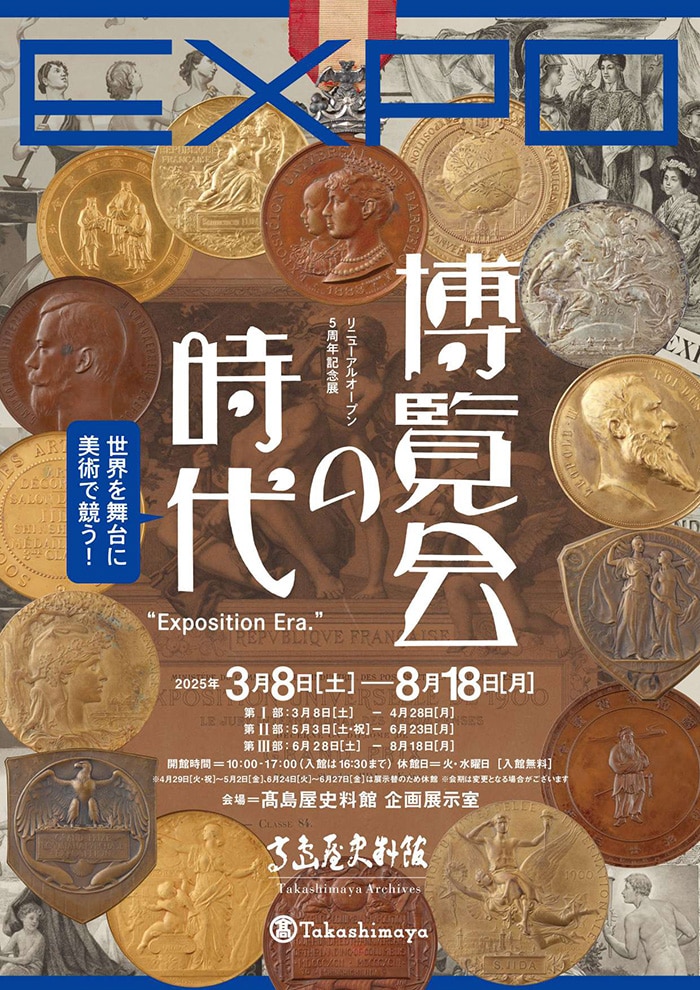

リニューアルオープン5周年記念展

EXPO 博覧会の時代

- ■2025年3月8日(土)-8月18日(月)

[第Ⅰ部]3月8日(土)-4月28日(月)

[第Ⅱ部]5月3日(土・祝)-6月23日(月)

[第Ⅲ部]6月28日(土)-8月18日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

※展示替休館:4月29日(火・祝)-5月2日(金)、6月24日(火)-6月27日(金) - ■会場=高島屋史料館 企画展示室

- ■入館無料

博覧会(Exposition)は、種々の物品・資料を集めて展示し、改良進歩と販路拡大を目的に一般に公開される催しです。万国博覧会(Universal Exposition)は、世界各国が参加する博覧会で、最初の万博は1851年、イギリスのロンドンで開催されました。万博では、参加国の科学や産業、美術や工芸が展示され、優秀と認められたものには各賞が授与されました。各国が自国の最新技術や芸術を競い合った19世紀後半は、「博覧会の時代」と呼ばれます。

日本が国家として万博へ正式参加したのは1873年、オーストリアのウィーン万博でした。工業が未発達であった日本は、職人が技巧を尽くした陶磁器や漆器、金工や七宝、染織などの手工芸品を出品しました。それらはヨーロッパでジャポニスム(日本趣味)の流行を巻き起こすことになりました。一方、日本国内でも、政府主導の内国勧業博覧会をはじめ、各地で博覧会が開催されていました。当時、京都の呉服商であった高島屋が国内外の博覧会へ積極的に染織品を出品し受賞を重ねたことはあまり知られていません。けれども、万博への参加は「世界と美術で競うことである」と、高島屋が万博へ送り出した作品の数々は「美術染織品」と称され、その精緻さ・美しさは世界中で高く評価されたのです。それは、日本が育んできた文化・芸術の粋を世界に知らしめることでもありました。

本展では、高島屋が「博覧会の時代」に製作した刺繍やビロード友禅作品を一堂に集め展観いたします。世界を魅了した、比類なき手仕事をご堪能いただければ幸いです。

※本展は会期をⅠ・Ⅱ・Ⅲ部に分け、展示作品をすべて入れ替えて構成します。

主な展示作品

- ・刺繍《獅子図》作者未詳 明治中期―大正初期

高島屋史料館蔵:Ⅰ部 - ・ビロード友禅《金地虎の図》下絵:岸竹堂/友禅:村上嘉兵衞

1890(明治23)年頃

高島屋史料館蔵:Ⅱ部 - ・友禅《畑に遊ぶ鶏図》下絵:今尾景年/友禅:村上嘉兵衞 明治中期

高島屋史料館蔵:Ⅲ部 - ・片刺繍《獅子図》下絵:未詳/刺繍:加藤達之助 年未詳

清水三年坂美術館蔵:Ⅰ部 - ・刺繍《洋犬》作者未詳 年未詳

清水三年坂美術館蔵:Ⅱ部 - ・刺繍《尾長鶏図屏風》作者未詳 明治中期―大正初期

清水三年坂美術館蔵:Ⅲ部 - ・刺繍《水禽図》作者未詳 明治―大正期

京都国立近代美術館蔵:Ⅱ部 - ・刺繍《雪中蒼鷹図》原画:竹内栖鳳/刺繍:未詳

1894(明治27)年頃

京都国立近代美術館蔵:Ⅲ部

併催:特集展示「タカシマヤ文化基金35周年」

高島屋は、1990(平成2)年に公益信託タカシマヤ文化基金を設立、新鋭作家や美術文化の保存・発掘・振興に寄与する団体などへの助成を行っています。当館が所蔵するタカシマヤ美術賞受賞者による作品をご紹介します。

- 学芸員による特集展示ギャラリートーク

- ※お申込み不要、開始時間までにロビーにお集まりください。

- ■7月6日[日]13:00より(約50分)

- ■会場=アーカイヴス展示室

特別展示「吉祥うつし」

- ■2025年1月11日(土)-2月24日(月・休)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

- ■会場=高島屋史料館 企画展示室

- ■入館無料

おめでたいこと、良い前兆などを意味する「吉祥」。吉祥を表す作品は、ある時は誰かへの贈り物として、またある時は 身につける晴れ着として、様々な形で日常に取り入れられ、人々の願いをうつし続けてきました。本展では、作家から高島屋へ贈られた作品や、高島屋が新年のご挨拶用に製作する飾り扇子の原画、高島屋の呉服催事「上品會」のきものなど、当館が所蔵する吉祥を題材とした作品を展観します。古くから吉祥の象徴として親しまれてきた「富士山」「松竹梅」を描いた作品にスポットを当て、高島屋との関わりとともにご紹介します。

幸せを願う気持ちを愛しみ、分かち合う習慣のなかで生み出された「愛でたい(めでたい)」作品の数々を通して、皆様の新しい年の暮らしが豊かなものになることを願い、本展を開催いたします。

- 主な展示作品

- ※すべて高島屋史料館蔵。

- ・横山大観《蓬莱山》1949年

- ・福田平八郎《若松》1970年

- ・池田遙邨《月光富岳》1980年

- ・片岡球子《めでたき富士》1990年

- ・熊岡美彦《正月の子供》1933年

- ・近藤悠三《梅呉須赤絵金彩大皿》1976年

- ・大羊居 振袖《舞鶴瑞兆文》1953年

2024年

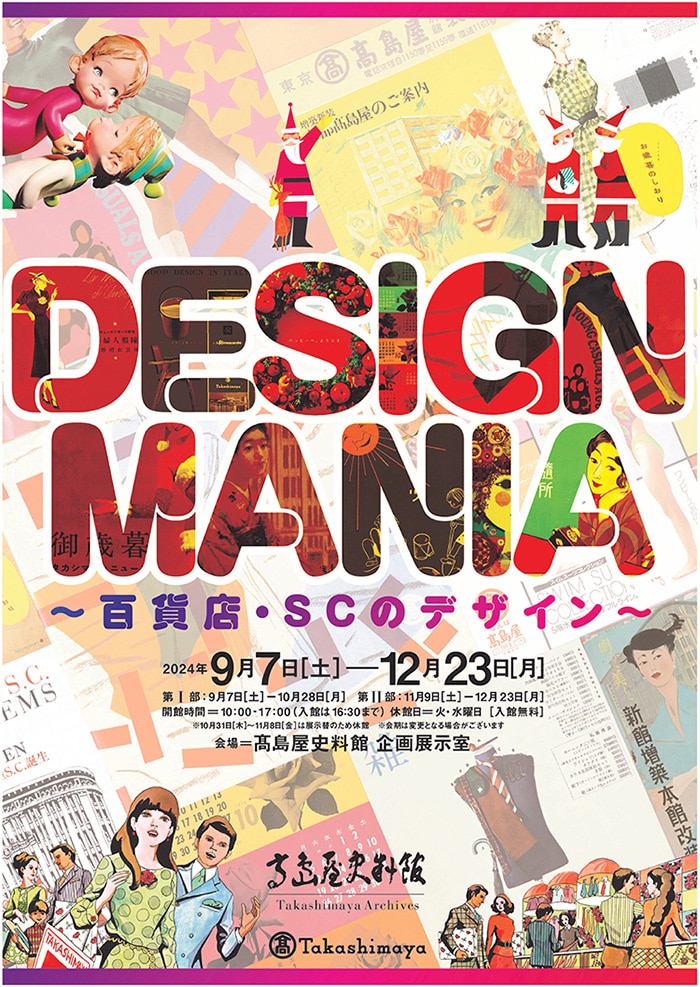

DESIGN MANIA

~百貨店・SCのデザイン~

- ■2024年9月7日(土)-12月23日(月)

第Ⅰ部:9月7日(土)-10月28日(月)

第Ⅱ部:11月9日(土)-12月23日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

※10月31日(木)-11月8日(金)は展示替のため休館 - ■会場=高島屋史料館 企画展示室

- ■入館無料

日本の百貨店は、さまざまな時代の転換期を乗り越えてきました。大正期に本格的百貨店となった高島屋。昭和の初め、大阪と東京に相次いで大型店舗を開店しました。多種多彩な催事を通して新しい情報を次々に提供し、アイデアあふれる広告戦略と商品開発で発展しました。戦中、そして戦後復興期の厳しい時代を経て、高度経済成長期には人々が憧れ夢見る生活を紹介。百貨店はつねに最新の流行を発信する場であり、同時に文化を創造し育む場でもありました。

1969(昭和44)年、首都圏郊外の宅地開発とマイカーブームの到来という新たな時代の幕開けに、玉川高島屋S・Cを開店。それは、日本初の郊外型SC(ショッピングセンター)の誕生でした。

現在、高島屋はグループ総合戦略として「まちづくり」を掲げています。その象徴として、2018(平成30)年、専門店エリアを新設・増床した日本橋高島屋S.C.は、新・都市型SCとして生まれ変わりました。そして、2023(令和5)年に開業した京都高島屋S.C.はやがて1周年を迎えます。商業施設のあり方の変容は、時代や世相を反映する鏡でもあります。

本展は、「広告」「衣服」「生活」「まち」の4つのデザインを軸に、百貨店・SCの過去と現在、そしていま描く未来像をご紹介する展覧会です。

- 主な展示作品

- ※すべて高島屋史料館蔵。本展は会期をⅠ部・Ⅱ部に分け、展示作品を入れ替えて構成します。

- ・山口晃《日本橋南詰盛況乃圖》 2021年 (第Ⅰ部)

- ・日本橋店開店ポスター(原画:岡田三郎助) 1933年(第Ⅰ部)

- ・ル・コルビュジエ、レジエ、ペリアン3人展 図録 1955年 (第Ⅰ部)

- ・イタリアン フェア パンフレット 1956年 (第Ⅰ・Ⅱ部)

- ・百選会の帯《ジャンボジャンボ》 1971年(第Ⅰ部)/《新星発見》 1972年(第Ⅱ部)

- ・マイセン大皿《イングリッシュローズ》 1980年(第Ⅱ部) ほか

- 【特別展示】

同志社大学の学生による「高島屋への未来の提言」ポスター - 高島屋の歴史をふまえ、「進取の精神/美/まちづくり/暮らし」をテーマに、百貨店の未来のための提言をポスターで行うという課題に、同志社大学社会学部メディア学科 竹内幸絵ゼミ3回生(2023年度)が考案したポスター4作品を特別展示します。

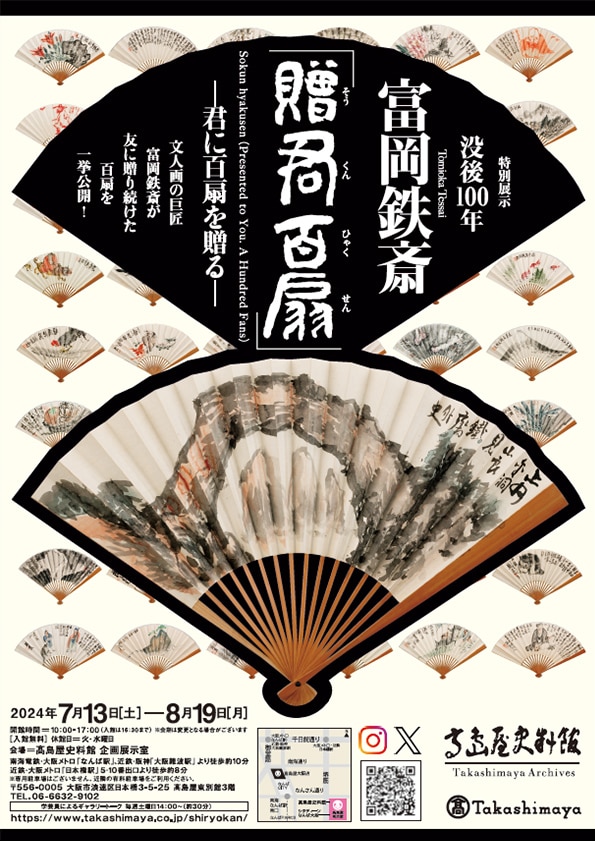

特別展示 没後100年

富岡鉄斎「贈君百扇」

ー君に百扇を贈るー

- ■2024年7月13日(土)-8月19日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

- ■会場=高島屋史料館 企画展示室

- ■入館無料

「最後の文人画家」といわれる富岡鉄斎は、1836(天保7)年、京都に生まれました。「文人」とは学問に携わり詩文書画をよくする人、「文人画」(南画)とは文人が余技として制作する書画のことです。学問と画業を独学した鉄斎は、1924(大正13)年に89歳で没するまで、数多くの独創的な書画を残しました。本年は鉄斎没後100年にあたります。

1909(明治42)年、鉄斎は、高島屋が京都・大阪・東京各店で開催した「現代名家百幅画会」へ、《龝景山水》を出品しました。これは当時、画壇とは一線を画していた鉄斎が、世に知られる大きな契機となりました。その2年後に美術部を創設した高島屋では、1913(大正2)年に初めて鉄斎の個展を開催します。高島屋美術部主催の展覧会には、鉄斎が自由自在に筆を揮った新作が並び、鉄斎人気は全国に広がっていきました。晩年の個展は高島屋のみで開催、記念画集も制作したので、世間では「高島屋の鉄斎」といわれたほどでした。

高島屋史料館には鉄斎ゆかりの作品が伝わっています。「贈君百扇」は、鉄斎が長い歳月をかけて友人へ贈り続けた100握の扇です。鉄斎が感興の赴くまま楽しんで描いた山水、花鳥、人物…本展では百扇すべてを展観します。巨匠 鉄斎が扇面に描いた100の物語をお楽しみください。

- 主な展示作品(すべて高島屋史料館蔵)

- 富岡鉄斎「贈君百扇」/富岡鉄斎書簡/富岡鉄斎画集(高島屋美術部発行)

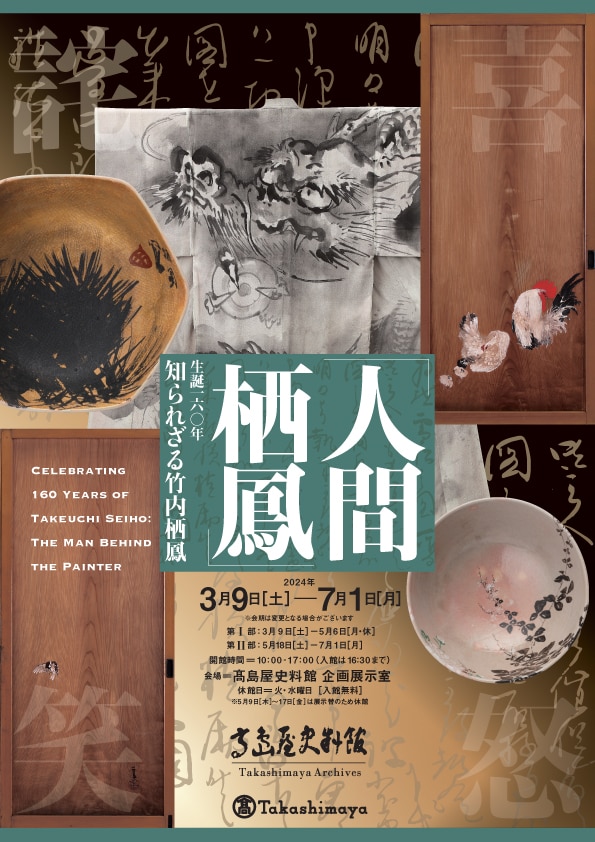

「人間 栖鳳」

生誕160年 知られざる竹内栖鳳

- ■2024年3月9日(土)-7月1日(月)

[第Ⅰ部] 3月9日(土)-5月6日(月・休)

[第Ⅱ部] 5月18日(土)-7月1日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

※5月9日(木)~17日(金)は展示替のため休館 - ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

近代日本画の巨匠 竹内栖鳳(1864-1942)は、20代半ば頃より、高島屋の画室に画工として勤務していました。東洋と西洋の絵画表現を融合し日本画を革新したといわれる栖鳳。実はその素地は、高島屋での仕事で培われたといっても過言ではありません。なぜなら、明治期の高島屋は、輸出用染織品の下絵制作のため、外国の雑誌や画集、写真集などを収集し、栖鳳ら若い画工と共に、世界で通用する“新しい絵”を研究していたからです。京都では唯一の海外事情に触れることができた画室は、若き日の栖鳳が研鑚を積んだ場でした。やがて、栖鳳監修のもと、高島屋が次々に製作した“美術染織品”は各国の博覧会で高い評価を受け、製品は続々と海を渡っていきました。当時、世界の人々を魅了した栖鳳と高島屋の仕事は、近代日本史において特筆されるべきものといえるでしょう。

その生涯を通じて高島屋とは深い関わりを持った竹内栖鳳。生誕160年を記念して開催する本展では、代表作から書簡まで、高島屋史料館所蔵品を余すところなくご覧いただきます。喜び、怒り、詫び、笑う、-知られざる「人間栖鳳」の素顔をご紹介いたします。

- 主な展示作品

- ※本展は会期をⅠ部・Ⅱ部に分け、展示作品を入れ替えて構成します。所蔵先の記載のないものはすべて高島屋史料館蔵。

- ・《ベニスの月》 1904年 絹本墨画(Ⅰ部展示)

- ・《雀》 年代未詳 杉戸着彩(Ⅰ部展示)

- ・《鶏の図》 年代未詳 杉戸着彩(Ⅰ部展示)

- ・《白梅》 1941年 絹本着彩(Ⅰ部展示)

- ・「竹内栖鳳年譜屏風」 1943年 海の見える杜美術館蔵(Ⅰ部展示)

- ・《アレ夕立に》 1909年 絹本着彩(Ⅱ部展示)

- ・《富士》 1893年 絹本着彩(Ⅱ部展示)

- ・《小心胆大》 1909年 絹本着彩(Ⅱ部展示)

- ・《国瑞》 1937年 絹本着彩(Ⅱ部展示)

- ・「栖鳳絣」 大正期 個人蔵(Ⅰ・Ⅱ部展示)

2023年

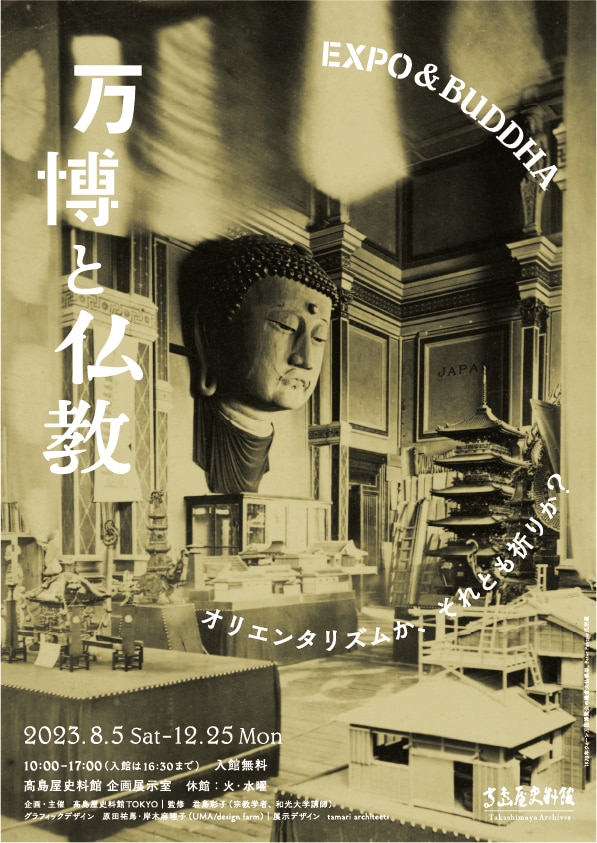

万博と仏教

―オリエンタリズムか、それとも祈りか?

■「万博と仏教」展・トーク動画 (1時間20分)

「1970年万博を中心に、異文化交流について」

本展の展示監修の君島彩子氏と、万博史ご専門の五月女賢司氏の対談です。

- ・君島彩子 本展監修、和光大学 表現学部 講師

- 総合研究大学院大学文化科学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。現在、和光大学講師。

論文に「現代のマリア観音と戦争死者慰霊」にて中外日報社、第15回涙骨賞。

学位論文「平和祈念信仰における観音像の研究」にて第15回国際宗教研究所賞・奨励賞受賞。

単著に『観音像とは何か――平和モニュメントの近・現代』(青弓社)。

- ・五月女賢司 大阪国際大学 国際教養学部 准教授

- アフリカ、欧州、カリブ海の博物館に勤務後、帰国。

国立民族学博物館、吹田市立博物館などを経て、2022年より現職。

国際博物館会議 地域博物館国際委員会 理事、JICA課題別研修「博物館とコミュニティ開発」運営委員会 専門委員、小規模ミュージアムネットワーク世話人、全日本博物館学会 委員、日本展示学会 理事。

専門は博物館学、万博史。著書に『挑戦する博物館』ジダイ社(2018)など。

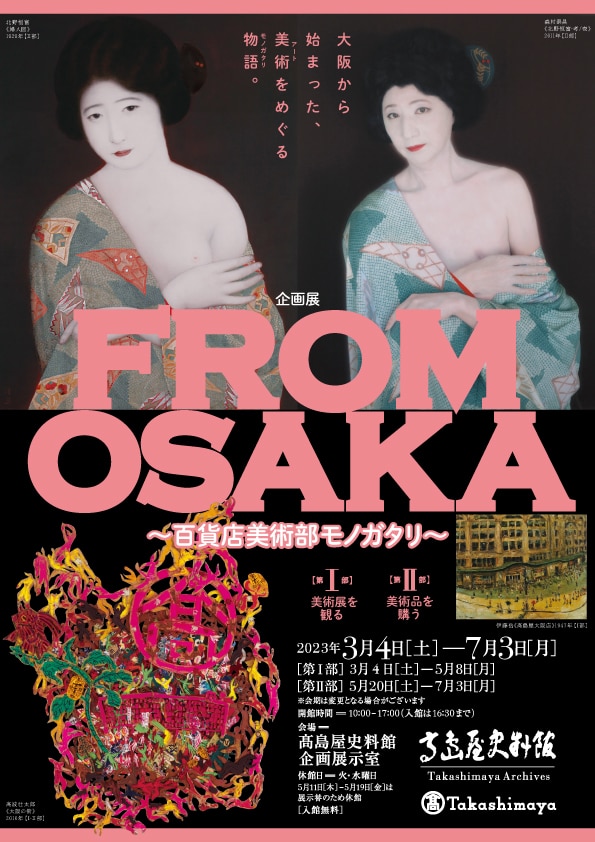

FROM OSAKA

~百貨店美術部モノガタリ~

- ■2023年3月4日(土)-7月3日(月)

[第Ⅰ部] 美術展を観る

3月4日(土)-5月8日(月)

[第Ⅱ部] 美術品を購う

5月20日(土)-7月3日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

※5月11日(木)-5月19日(金)は展示替のため休館 - ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

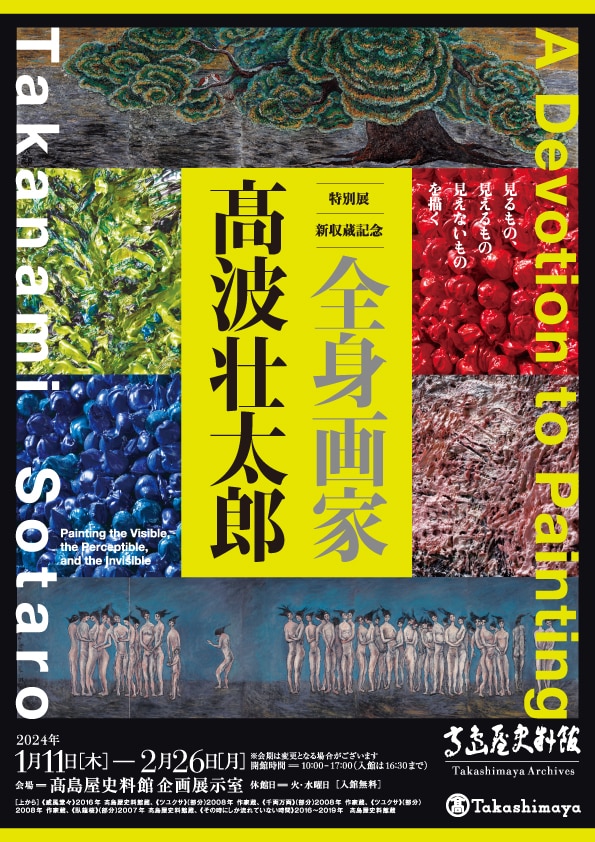

現在、日本の多くの百貨店には美術画廊があります。そこでは週替わりで、美術品の展覧会が開催されていて、展示作品を気に入れば誰でも購入することができます。“買える美術館”といわれる所以です。担当するのは百貨店の美術部門。その歴史は、1907(明治40)年、三越呉服店が大阪店に「新美術部」を創設したことにはじまります。続いて1911(同44)年、高島屋呉服店が、やはり大阪店に「美術部」を創設しました。その後、同業他店でも美術展が開かれるようになり、美術部が創設されましたが、“百貨店美術部の両雄”として知られたのは、三越と高島屋の両美術部でした。

本展は、ともに大阪の地から誕生した三越と高島屋の美術部の成り立ちと活動をひも解きながら、「大阪」をキーワードに集めた作品を展観するものです。近代日本において百貨店美術部が果たしてきた役割を見つめ直し、その過去・現在・未来についても考えます。

- 主な展示作品

- ・島成園《お客様》制作年未詳:Ⅰ部

- ・鍋井克之《熊野詣》1962年:Ⅰ部

- ・伊藤岳《高島屋大阪店》1947年:Ⅰ部

- ・元永定正《いろもかたちもいろいろは》1990年:Ⅰ部

- ・北野恒富《婦人図》1929年:Ⅱ部

- ・森村泰昌《北野恒富・考/壱》2011年:Ⅱ部

- ・山本太郎《七夕ラプンツェル》2018年:Ⅱ部

- ・木村光佑《大阪の詩》1965年:Ⅱ部

- ・高波壮太郎《大阪の街》2010年:Ⅰ・Ⅱ部展示 ほか

特別展示

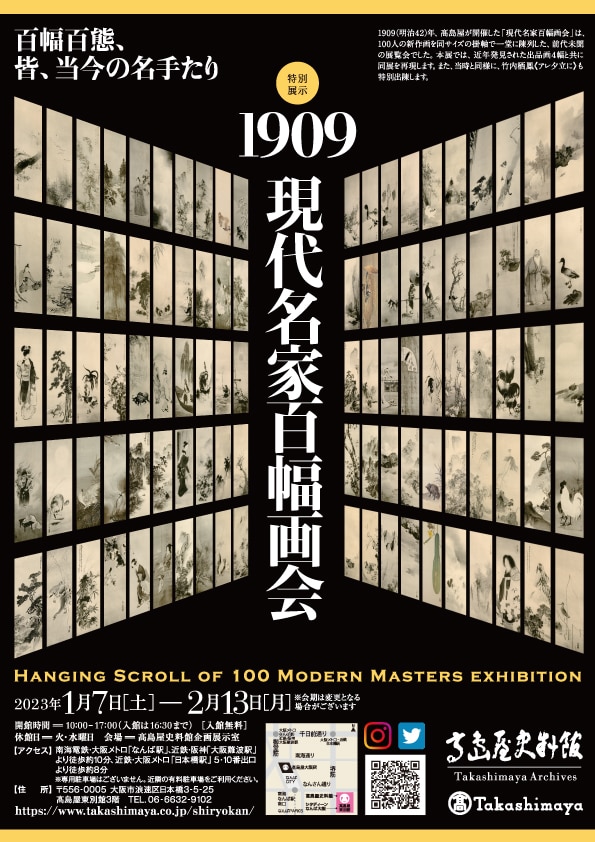

1909 現代名家百幅画会

- ■2023年1月7日(土)-2月13日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

- ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

1909(明治42)年冬、高島屋は京都・大阪・東京の各店で、「現代名家百幅画会」を開催しました。これは、当時の著名画家100人に新作画(絹本尺五〈幅1尺5寸=約45㎝〉に統一)を依頼し、寄せられた100作を同じ表装で100幅の掛軸に仕立て、一堂に展観した高島屋初の展覧会でした。東西の100名家の新作を揃え、さらに“番外”として竹内栖鳳《アレ夕立に》(第3回文展出品)を会場内に特別陳列し、大いに話題を集めました。展覧会の成功は、1911(同44)年の高島屋美術部(美術品の展示・販売部門)の創設に結びつきました。

今回の特別展示では、近年発見された出品画4幅と共に「現代名家百幅画会」の再現を試み、その歴史的意義を考えます。

100年以上も前に高島屋が開いた前代未聞の展覧会をお楽しみいただければ幸いです。

- 展示作品

- 竹内栖鳳《アレ夕立に》1909(明治42)年 第3回文展出品

竹内栖鳳《小心胆大》1909(明治42)年 現代名家百幅画会出品

岸米山《秋猿》1909(明治42)年 現代名家百幅画会出品 ※初公開

望月金鳳《月下遊狸》1909(明治42)年 現代名家百幅画会出品 ※初公開

都路華香《春雨図》1909(明治42)年 現代名家百幅画会出品 笠岡市立竹喬美術館寄託品

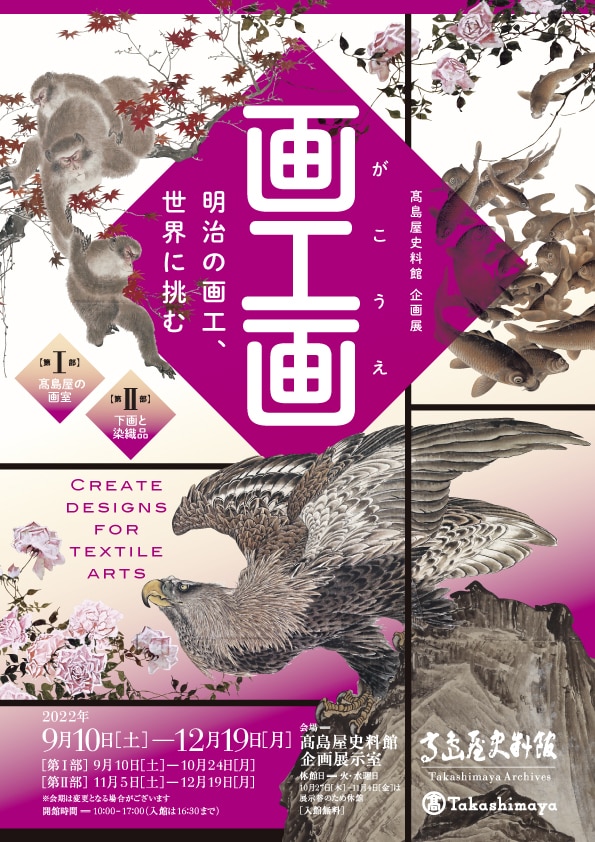

2022年

画工画 明治の画工、世界に挑む

- ■2022年9月10日(土)-12月19日(月)

[第Ⅰ部] 高島屋の画室

9月10日(土)-10月24日(月)

[第Ⅱ部] 下画と染織品

11月5日(土)-12月19日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

※10月27日(木)-11月4日(金)は展示替のため休館 - ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

明治中期、京都の小さな呉服商であった高島屋は新しく貿易業を始めました。輸出したのは美術染織品。当時、「画工(がこう)」と呼ばれた人々が描いた下画(したえ)をもとに、職人が染・織・刺繍を駆使して額絵や壁掛、屏風などに仕立てました。高島屋の製品は世界各国の博覧会で高い評価を受け、異国の邸宅を彩る室内装飾品として続々輸出されました。世界市場を視野に入れた製品の下画は、伝統的な日本の絵画を基本としつつも、洋風のモチーフや構図を意欲的に取り込んだ斬新な画が多く見られます。

世界が認めた製品の下画を描いたのは誰か―。今に残る書簡や出勤簿から、岸竹堂、今尾景年、幸野楳嶺、竹内栖鳳ら、名だたる面々が手がけていたことが知られます。けれども、下画は下画であるが故に、署名も印も残されていません。そんな“名も無き”画工たちによる下画の数々と稀少な製品の展観を通して、世界に挑んだ明治の画工の気概と矜持を感じていただければ幸いです。

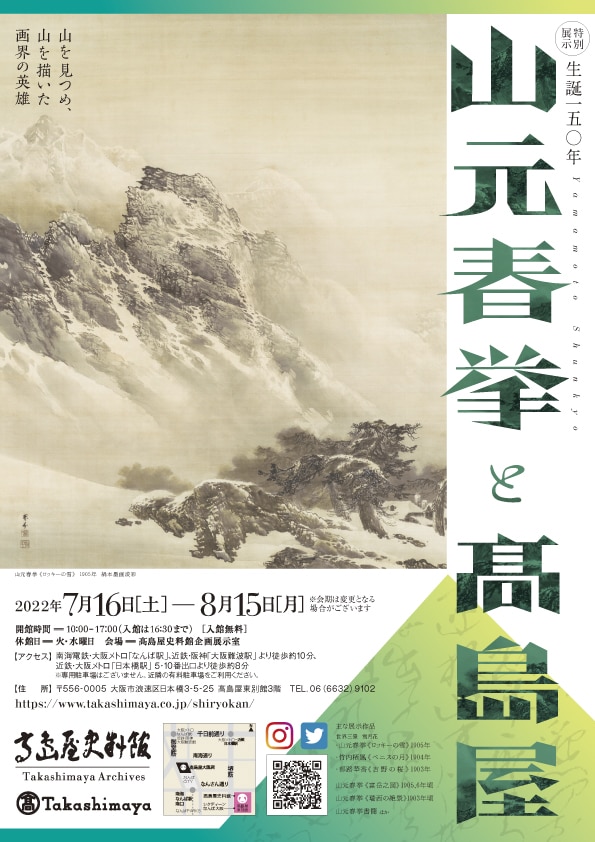

特別展示 生誕150年

山元春挙と高島屋

- ■2022年7月16日(土)-8月15日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

- ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

山元春挙は近代京都画壇を代表する日本画家のひとりです。1872(明治4)年、滋賀県膳所町に生まれ、はじめは野村文挙、のちに森寛斎に師事しました。「明治の応挙」と称された寛斎の高弟であった春挙は、師の影響を受けつつも独自の画風を確立し、明治から昭和にかけて、竹内栖鳳と並び称される画壇の大家となりました。春挙芸術の特徴は、写実的で雄大な風景画にあります。1904(同37)年に渡米し、アメリカの大自然に触れた体験が、春挙の画風を大きく進化させました。とくに山を愛し、画塾「早苗会」では山嶽部を設けて自ら山を歩き、写生に打ち込みました。山を見つめ、山を描いた「画界の英雄」山元春挙。生誕150年を記念して、高島屋史料館所蔵の春挙作品を一堂に展観し、知られざる高島屋との関わりをご紹介いたします。

- 主な展示作品

- 世界三景 雪月花

山元春挙《ロッキーの雪》1905(明治38)年・

竹内栖鳳《ベニスの月》1904(明治37)年・

都路華香《吉野の桜》1903(明治36)年

山元春挙《富岳之図》1905、6(明治38、9)年頃

山元春挙《瑞西の絶景》1903(明治36)年頃

山元春挙書簡 ほか

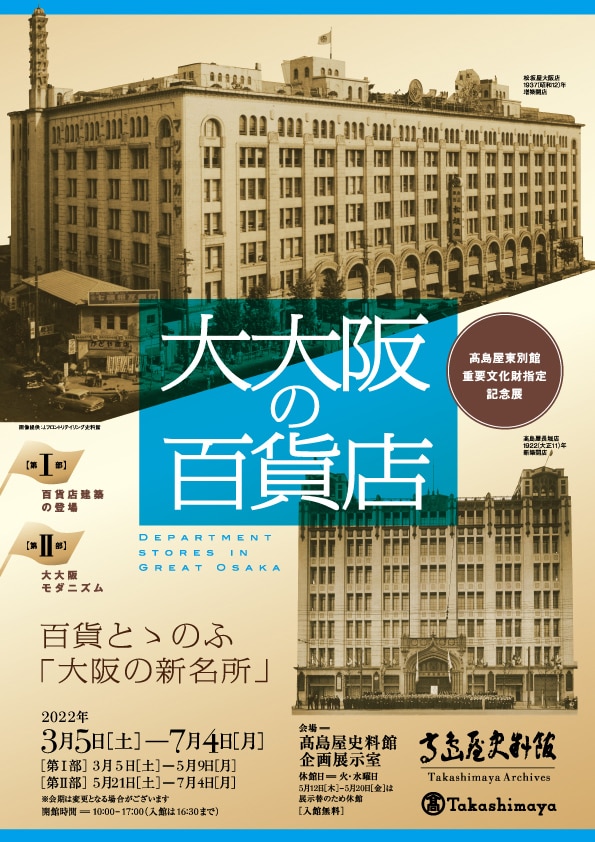

高島屋東別館・重要文化財指定記念展

大大阪の百貨店

- ■2022年3月5日(土)-7月4日(月)

[第Ⅰ部] 百貨店建築の登場

3月5日(土)-5月9日(月)

[第Ⅱ部] 大大阪モダニズム

5月21日(土)-7月4日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

5月12日(木)-5月20日(金)は展示替のため休館 - ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

いまから100年前の1922(大正11)年、高島屋は大阪・堺筋の長堀橋詰に近代ゴシック建築の大型店舗(長堀店)を開店―これが高島屋初の本格的百貨店の誕生でした。

当時の堺筋には、三越、白木屋がすでに大店舗を構えており、さらに翌年には松坂屋が開店。市電も走る堺筋は「百貨店通り」と呼ばれ、大阪随一のメインストリ―トとして繁栄しました。この時期、大阪は人口・面積で日本最大の都市に、世界でも有数の大都市「大大阪」となりました。華やかで活気にあふれた「大大阪時代」の象徴のひとつが、堺筋に建ち並んだ百貨店建築でした。しかし、昭和初年、御堂筋の建設計画が始まると、高島屋が南海店(現 大阪店)を開店するなど、在阪百貨店の地図は大きく変化することになりました。

近代都市「大大阪」の変貌を百貨店からみつめ直します。

1966(昭和41)年、松坂屋が天満橋へ移転後、その建物は1968(同43)年に高島屋東別館となり、往時の姿をほぼ保ったまま存続してきました。2020(令和2)年、建物の歴史的価値を守り継ぎながら、リノベ―ション工事を完了。2021(同3)年8月、国の重要文化財(建造物)に指定されました。

高島屋が保存してきた貴重な建築遺構・部材の数々を展示公開します。

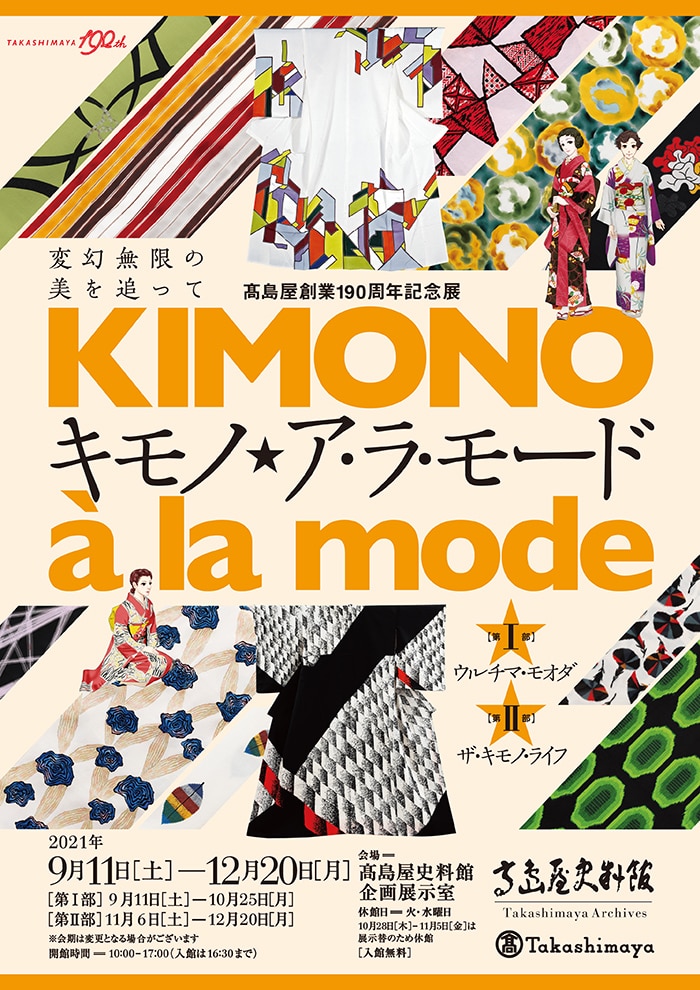

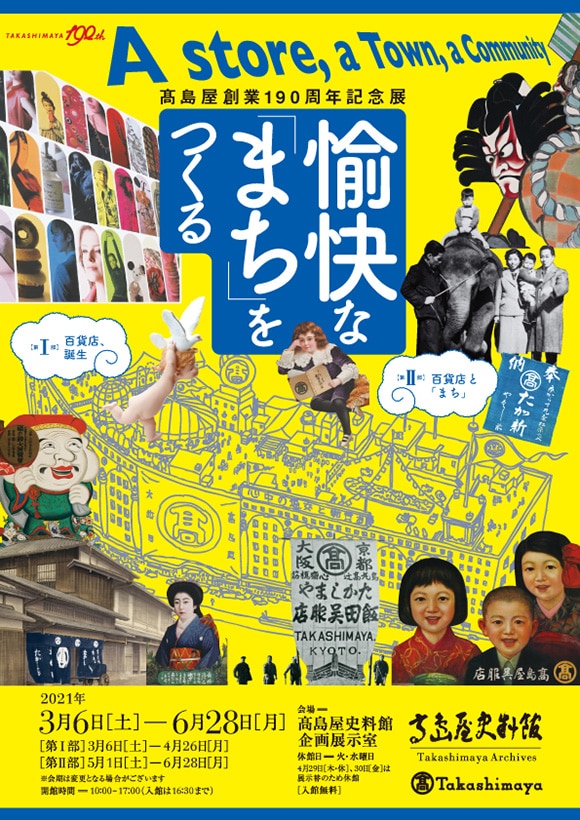

2021年

高島屋創業190周年記念展

キモノ★ア・ラ・モード

- ■2021年9月11日(土)-12月20日(月)

[第Ⅰ部] ウルチマ・モオダ

9月11日(土)-10月25日(月)

[第Ⅱ部] ザ・キモノ・ライフ

11月6日(土)-12月20日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

- ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■入館無料

高島屋にはかつて「百選会」という呉服催事がありました。1913(大正2)年に第1回を開催、戦時中は一時中断しましたが、1994(平成6年)年に休止するまでに183回を数えた高島屋の名物催です。百選会は単なる展示会ではなく、高島屋が毎回「趣意(テーマ)」と「流行色(テーマカラー)」を設定し、それに基づく「標準図案(デザイン)」を発表、全国の染織業者から新柄呉服を募集し、厳正な審査を経て製品化、販売する会でした。斬新かつ奇抜な百選会の呉服は、毎回大変な人気を集め、キモノ界の流行を左右するといわれました。

「ウルチマ・モオダ」(流行の極致)を目指し、現代そして未来を生きる人々に夢のある美しい生活「ザ・キモノ・ライフ」を提案し続けた百選会。その歴史と作品をご紹介する展覧会です。

高島屋史料館×京都女子大学 ※本展には大学生が参加します

1.戦前の百選会資料からミニチュアキモノを再現、1/2トルソーに着付けて展示

2.百選会の図案を使って製作したワンピースを特別展示

3.展覧会記念グッズ(バッグ、ハンカチ)をデザイン(製作協力:株式会社 千總)

夏季特別展示

アートのチカラ2021@高島屋史料館

- ■2021年7月15日(木)-8月16日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00~17:00(入館は16:30まで)

- ■休館日=火・水曜日

- ■会場=高島屋史料館 企画展示室

- ■入館無料

1831(天保2)年に京都で創業した高島屋は、創業190周年を迎えました。明治期の高島屋は、画家が下絵を描き、職人が染織や刺繍の技術を駆使して製作した壁掛や屏風などを盛んに輸出していました。やがて、美術品の展示・販売部門=美術部を創設し、美術家たちと交流を深める一方で、若手作家の育成にも力を注ぎ、今日まで歴史を重ねてきました。

高島屋史料館が所蔵する作品はいずれも、人々の暮らしに豊かな彩りをもたらす百貨店が、近代日本の美術史上においても重要な役割を果たしてきたことを物語るものです。

夏のひととき、珠玉の作品を通じて、先の見えない不安な時代を生きる私たちを癒し、元気と勇気を与えてくれる“アートのチカラ”を体感していただければ幸いです。

主な展示作品

横山大観《蓬莱山》、冨田渓仙《風神雷神》、川端龍子《潮騒》、竹内栖鳳《国瑞》、奥田元宋《霧晴るる湖》ほか

高島屋創業190周年記念展

愉快な「まち」をつくる

- ■2021年3月6日(土)-6月28日(月)

[第Ⅰ部] 3月6日(土)-4月26日(月)

[第Ⅱ部] 5月1日(土)-6月28日(月)

※会期は変更となる場合がございます。 - ■開館時間=10:00~17:00(入館は16:30まで)

- ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■休館日=火・水曜日

4月29日(木・休)・30日(金)は展示替のため休館 - ■入館無料

“この「まち」をより愉快に、より賑やかに”

高島屋は創業190周年を迎えました。いつの時代も「まち」と共にあゆんできた高島屋。愉快に賑やかに各時代を彩った広告宣伝物と共に、その歴史と現在の取り組みをご紹介します。

「百貨」(多種多様な商品)を扱う百貨店。日本の百貨店の起源は、江戸時代創業の呉服店にさかのぼることができます。「京呉服の高島屋」が、いかにして三都に店舗を構える百貨店となったのか。明治から大正期の広告宣伝物と共にそのあゆみをたどります。

昭和初年、大阪と東京に相次いで大建築の店舗を開店した高島屋。「理想の立体的お買物街」の誕生を宣伝し、あらゆるアイディアで「まち」を訪れる人々の楽しみを創り出し、常に新しい話題を発信し続けてきました。そして現在、さまざまなモノ・コトに出会えるワンダーランドであり続け、「まちづくり」を進めている高島屋。

いま、あらためて百貨店の役割をみつめ問い直します。

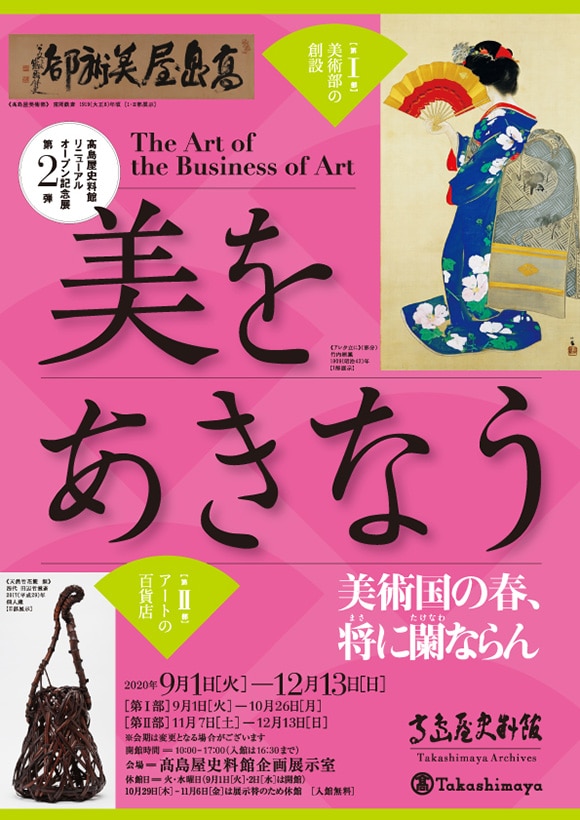

2020年

リニュ-アルオ-プン記念展 第2弾

美をあきなう

- ■2020年9月1日(火)-12月13日(日)

[第Ⅰ部] 美術部の創設

9月1日(火)-10月26日(月)

[第Ⅱ部] アートの百貨店

11月7日(土)-12月13日(日) - ■開館時間=10:00-17:00(入館は16:30まで)

- ■会場=高島屋史料館企画展示室

- ■休館日=火・水曜日 (9月1日(火)・2日(水)は開館)

10月29日(木)-11月6日(金)は展示替のため休館 - ■入館無料

高島屋は、明治の初めより染織品の下絵を依頼していた京都の画家たちと深い結びつきがありました。

1909(明治42)年に高島屋初となる美術展覧会を開催、これを契機として美術部(美術品の展示・販売部門)を創設しました。美術部は画家たちの新作展覧会を次々に開催し、作品は高島屋の名の信用のもとに、美術を愛好する人々に販売されました。

本展では、110年以上もの長きにわたり、人々と美術を近づけてきた高島屋美術部、そして企業としての芸術文化への取り組みについて、さまざまな作家との交流エピソ-ドと共にご紹介します。

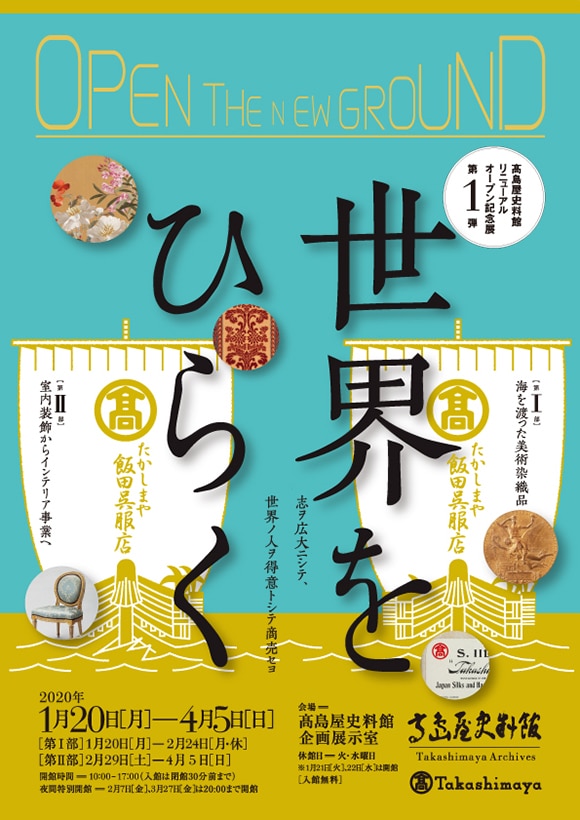

リニューアルオープン記念展 第1弾

世界をひらく

- ■2020年1月20日(月)-4月5日(日)

[第1部]:海を渡った美術染織品

1月20日(月)-2月24日(月・休)

[第2部]:室内装飾からインテリア事業へ

2月29日(土)-4月5日(日) - ■開館時間=10:00〜17:00(入館は閉館30分前まで)

夜間特別開館=2月7日(金)、3月27日(金)は

20:00まで開館 - ■休館日=火・水曜日

1月21日(火)・1月22日(水)は開館 - ■入館無料

- ■高島屋史料館 企画展示室

幕末の京都で小さな古着木綿商として創業した高島屋は、新しい時代=明治を迎えた時、時代を先取るふたつの新事業に乗り出すことで大きく成長しました。

ひとつは、京都の染織や刺繍の技術を駆使した室内調度品(壁掛、額、屏風、衝立など)を製作し、海外へ輸出した貿易事業。いまひとつは、段通店(敷物の店)開店を契機として、皇居造営にあたり装飾織物御用をつとめるまでになった装飾事業です。

文字通り、新しい世界をひらいた高島屋。いまだ知られざる創業からの歩みをご紹介します。