= 「高島屋」屋号の由来 =

創業者 初代飯田新七は、京都で桶商を営む中野宗兵衛(越前国敦賀郡〈現 福井県敦賀市〉出身)の子に生まれました。幼名は鉄次郎。12歳で京都の呉服商へ奉公し、26歳の時、京都の米穀商「高島屋」飯田儀兵衛の長女 秀の婿養子となりました。

その後、分家独立し、1831(天保2)年正月、京都・烏丸松原で古着木綿を商う店を開業。本家儀兵衛家が近江国高島郡(現 滋賀県高島市)出身で、屋号を「高島屋」としていたことにちなみ、初代新七も同じ「高島屋」を屋号としました。

これが今に続く高島屋のはじまりです。

News

- 2025.06.28

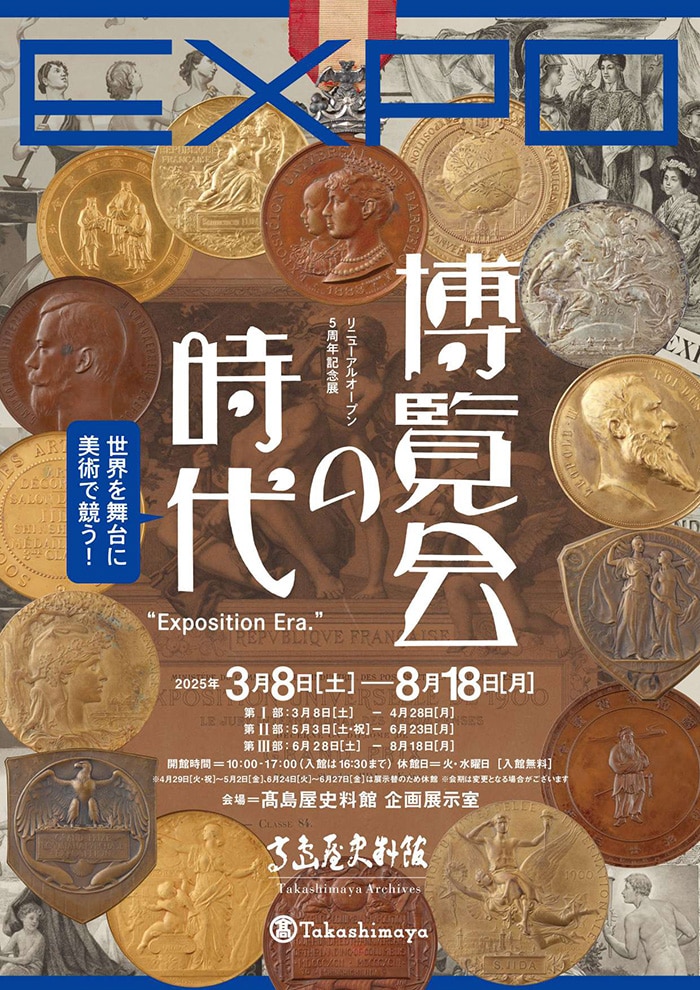

- 本日より、リニューアルオープン5周年記念展「EXPO 博覧会の時代」第III部がスタートいたしました。

- 2025.05.15

- 開催中の企画展「EXPO 博覧会の時代」デジタル展示図録を公開しました。

- 2024.09.07

- 「重要文化財 高島屋東別館について」ページを更新、動画を公開しました。

- 2021.08.02

- 高島屋史料館がある高島屋東別館は、国の重要文化財(建造物)に指定されました。

= 企画展 =

博覧会(Exposition)は、種々の物品・資料を集めて展示し、改良進歩と販路拡大を目的に一般に公開される催しです。万国博覧会(Universal Exposition)は、世界各国が参加する博覧会で、最初の万博は1851年、イギリスのロンドンで開催されました。万博では、参加国の科学や産業、美術や工芸が展示され、優秀と認められたものには各賞が授与されました。各国が自国の最新技術や芸術を競い合った19世紀後半は、「博覧会の時代」と呼ばれます。

日本が国家として万博へ正式参加したのは1873年、オーストリアのウィーン万博でした。工業が未発達であった日本は、職人が技巧を尽くした陶磁器や漆器、金工や七宝、染織などの手工芸品を出品しました。それらはヨーロッパでジャポニスム(日本趣味)の流行を巻き起こすことになりました。一方、日本国内でも、政府主導の内国勧業博覧会をはじめ、各地で博覧会が開催されていました。当時、京都の呉服商であった高島屋が国内外の博覧会へ積極的に染織品を出品し受賞を重ねたことはあまり知られていません。けれども、万博への参加は「世界と美術で競うことである」と、高島屋が万博へ送り出した作品の数々は「美術染織品」と称され、その精緻さ・美しさは世界中で高く評価されたのです。それは、日本が育んできた文化・芸術の粋を世界に知らしめることでもありました。

本展では、高島屋が「博覧会の時代」に製作した刺繍やビロード友禅作品を一堂に集め展観いたします。世界を魅了した、比類なき手仕事をご堪能いただければ幸いです。

※本展は会期をⅠ・Ⅱ・Ⅲ部に分け、展示作品をすべて入れ替えて構成します。

主な展示作品

- ・刺繍《獅子図》作者未詳 明治中期―大正初期 高島屋史料館蔵:Ⅰ部

- ・ビロード友禅《金地虎の図》下絵:岸竹堂/友禅:村上嘉兵衞

1890(明治23)年頃 高島屋史料館蔵:Ⅱ部 - ・友禅《畑に遊ぶ鶏図》下絵:今尾景年/友禅:村上嘉兵衞 明治中期 高島屋史料館蔵:Ⅲ部

- ・片刺繍《獅子図》下絵:未詳/刺繍:加藤達之助 年未詳 清水三年坂美術館蔵:Ⅰ部

- ・刺繍《洋犬》作者未詳 年未詳 清水三年坂美術館蔵:Ⅱ部

- ・刺繍《尾長鶏図屏風》作者未詳 明治中期―大正初期 清水三年坂美術館蔵:Ⅲ部

- ・刺繍《水禽図》作者未詳 明治―大正期 京都国立近代美術館蔵:Ⅱ部

- ・刺繍《雪中蒼鷹図》原画:竹内栖鳳/刺繍:未詳

1894(明治27)年頃 京都国立近代美術館蔵:Ⅲ部

併催:特集展示「タカシマヤ文化基金35周年」

高島屋は、1990(平成2)年に公益信託タカシマヤ文化基金を設立、新鋭作家や美術文化の保存・発掘・振興に寄与する団体などへの助成を行っています。当館が所蔵するタカシマヤ美術賞受賞者による作品をご紹介します。

- 学芸員による特集展示ギャラリートーク

- ※お申込み不要、開始時間までにロビーにお集まりください。

- ■7月6日[日]13:00より(約50分)

- ■会場=アーカイヴス展示室

- 学芸員によるギャラリ―ト―ク

- ■会期中の毎週土曜日 14:00~(約30分)

※お申込み不要、開始時間までに企画展示室にお集まりください。

※状況により、イベントを休止する場合がございます。

【関連イベント】

[1]~[2]はいずれも要申込み・抽選制です。(参加費無料)

「お申込み・抽選について」をご確認のうえ、各イベントのWEBフォームからお申込みください。

【申込方法】

当イベントは、PassMarket(パスマーケット)による事前申込み・抽選方式とさせていただきます。

※ご応募にはYahoo!JAPAN IDの事前登録が必要となります。

※ご応募はスマートフォンからお願いします。

イベント受付時はお客様のスマートフォンで当選チケット画面を表示いただきます。パソコン、フィーチャーフォン(ガラケー)ではチケットを表示できませんので、ご注意ください。

※期間中、ご応募はお一人様1回、ご本人様限りとさせていただきます。複数回のご応募が判明した場合、すべてのご応募を抽選対象外とさせていただきます。

なお、異なるYahoo!JAPAN IDによるご応募であっても当社が同一人物によるご応募と判断した場合には抽選対象外とさせていただきます。

そのほか同一端末からの複数回応募など、パスマーケットの制御システムによりご応募できない場合がございます。

[1] 講演会「万博と刺繍ー麗しき刺繍絵画の世界」

- ■講師=松原 史 氏(北野天満宮北野文化研究所室長)

- ■日時=2025年4月13日(日) 13:00~14:30

- ■会場=多目的ルーム

- ■定員=20名

応募期間:

2025年3月22日(土) 午前10時 → 3月28日(金)

抽選結果表示:

2025年3月30日(日) 午後3時ごろ

[2] 講演会「博覧会と高島屋ー世界を舞台に美術で競う!」

- ■講師=高井多佳子(高島屋史料館 研究員)

- ■日時=2025年6月8日(日) 13:00~14:30

- ■会場=多目的ルーム

- ■定員=20名

応募期間:

2025年5月24日(土) 午前10時 → 5月30日(金)

抽選結果表示:

2025年6月1日(日) 午後3時ごろ