Update

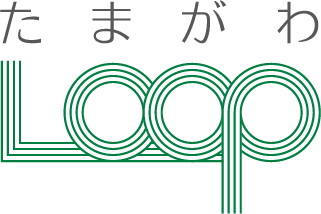

「グランパティオ」リニューアル記念・幅允孝さんが語る「本を読むということ」

楽しそうに本を読む親の姿がいつもそばにあった。

BACHという名の会社を創業されて15年。幅さんのお話は、若き日、世界を旅したバックパックのことから始まりました。ツール・ド・フランス、モントリオール国際ジャズフェスティバル、シェイクスピア書店、フィンランドにあるアアルトの書店etc.“幅的お祭りを巡るツアー”と題するその旅は、自分が憧れていた対象を自ら確かめる旅であり、対象と自分との距離感を実測し、相対化する旅だったとおっしゃいます。

ご両親、特に無類の本好きのお母様に育てられた幅さんは、“お小遣い・本だけ別制度”を上手に利用していたとか。人生で初めての“大人買い”した本は、『あしたのジョー』。全巻代金はさすがに少年の買物にしては大金だったようですが、いかに自分にとってすばらしいかを力説した幅さんに、お母様が返した言葉は「ジョーなら仕方ないわね」。「母が一番寛大だった瞬間でした」と笑って語る幅さんです。

本がもたらす「1対1で向き合う豊かさ」。

幅さんの読書体験は、近代ものから始まったのだとか。「志賀直哉の過不足ない文体、特に『城の崎にて』はすばらしいです」。平松洋子、岸本佐知子、山田詠美…。現代の作家に到るまでさまざまな名前があがります。ガルシア=マルケスの『百年の孤独』は「初めて、わからないことが面白いことだと思った作品でした」。ラテン文学特有のシリアスな口調、匂い立つ描写、そしてファンタジー。読者を混乱させながら物語は進む。「本は立ち止まって、あるいは、時には反則的に先を読むとか、何度も読み戻すことが重要なんです」。物語と向かいあう。1対1で向き合う豊かさがそこにある、と語る幅さんからは、むしろ静かな口調なのに本に対する思いが溢れ伝わってきます。

さて、グランパティオ・ライブラリーは年4回テーマを変えて、選書していただくことになっています。最初のテーマは「未知はまだ存在する」。秘境や辺境の地への旅の本はもとより、十分見知っているつもりの身近な風景の中にもたくさんの未知が存在する。そんな考えで、幅さんは42冊の書籍を選書してくださいました。

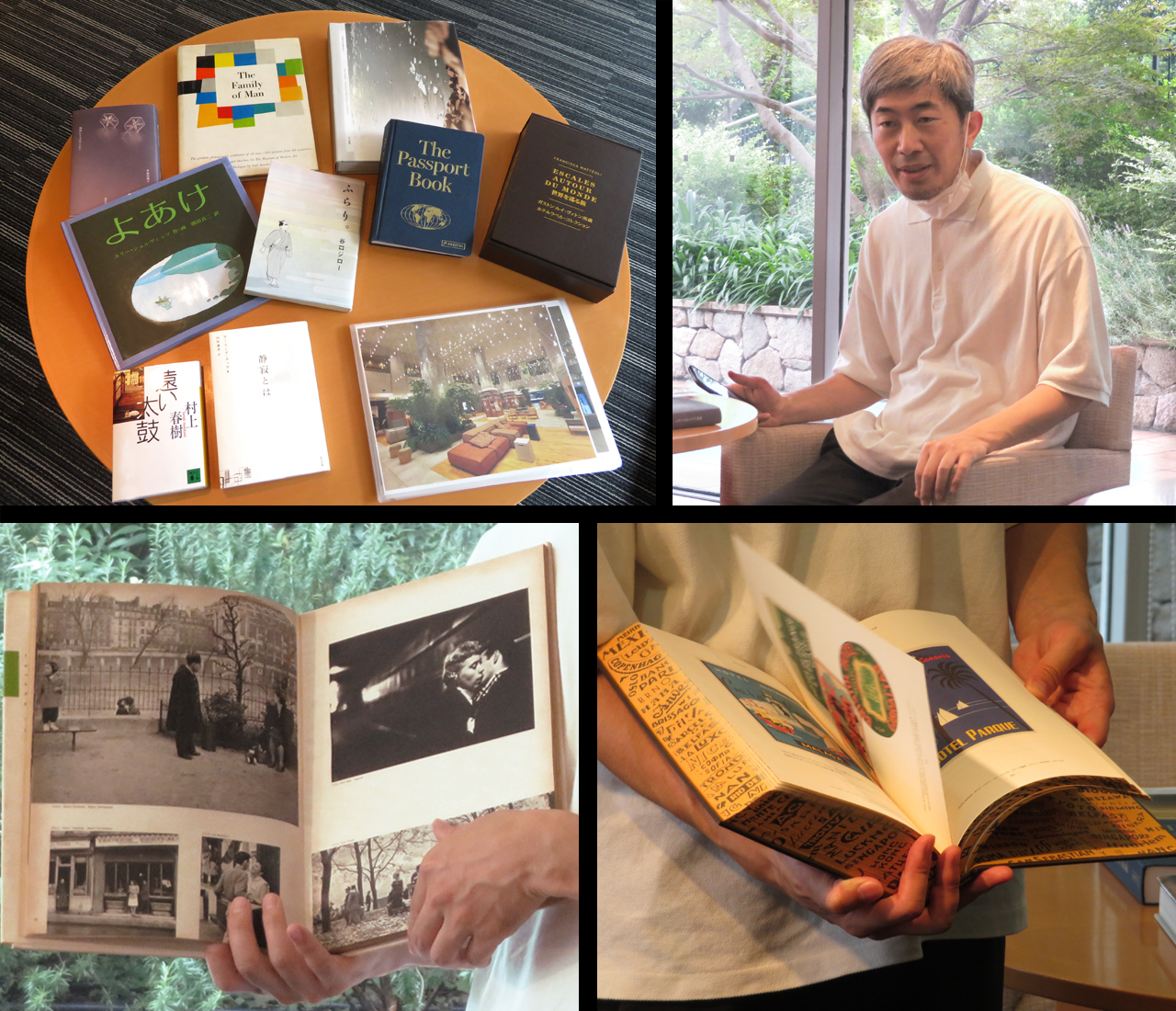

この日の会では、その中から何冊かを実際にもってきていただきました。ガストン・ルイ・ヴィトン所蔵の世界中のホテルラベルをコレクションした本、ひたすらパスポートを集めた本、石川直樹、多和田葉子、村上春樹、谷口ジローetc. さまざまなジャンルのさまざまな本が紹介されました。参加者も手に取って表紙を眺め、おもむろに中を開いて、ページをめくります。

本を何冊読んだかは問題ではない。読んだことを全部憶えていなくたっていい。そのなかのひとつの言葉が自分の血肉となっていくことが重要。数値化できない価値が本なのだから。読まなければならないのではなく、読むことで“刺さる本”との出会いを愉しみましょう。「ポジティブなつまずきこそが大事なのだから」。静かに熱く語る幅さん。幅さんの会は、本が持つ力、本を読むことの意味を深く考える時間でもありました。