人生の中で訪れる、さまざまなライフイベント。たとえば、お子様の誕生から、入学・卒業、就職、結婚、出産など、一生を通じてたくさんの出来事が続きます。その節目節目をお祝いすることで、人生がより豊かなものとなるように、主だったものを一覧にしました。

お子様誕生から初誕生日

帯祝い(おびいわい)とお子様誕生

お子様の誕生とは、小さな命が胎内で成長し、やがてこの世に生まれるという多幸感あふれる出来事。妊娠から約5カ月目の戌の日(いぬのひ)にはお腹に帯を巻き、多産でお産が軽いと言われる犬にあやかって願う「帯祝い」をします。出産には個人差があり、それこそお子様の数だけエピソードがあるといってもいいでしょう。お子様が産まれたら誕生をともに喜び、大役を終えたお母様を労いましょう。初めてお子様が生まれた日は、「お母さんになった記念日」にもなります。生後7日目には命名式を行う「お七夜(おしちや)」、生後初めて氏神様(うじがみさま)に参拝する「お宮参り」、「お食い初め」「初正月」「初節句」と、初めて尽くしのお祝いが続きます。

お七夜(おしちや)

お子様が生まれてから7日目の夜に行うお祝いが「お七夜」です。この日は、「生まれたての赤ちゃんが、神様のご加護の元から離れる時」という言い伝えもあります。命名をこの日にするのがしきたりとなっており、お父様かお祖父様が奉書や半紙の中央に名を書き、神棚の下や床の間に貼り出します。現代のお住まいでは、壁に貼ってもいいでしょう。最近では、写真や手型・足型などを入れられるタイプの命名紙も販売されています。

お宮参り(おみやまいり)

お子様と産後のお母様がお出かけできるようになる、生後1カ月頃に「お宮参り」を行います。お参りの時期は、地域によって少し違いがあるようですが、体調やお天気を考慮して行うのがおすすめです。お住まいの近くの氏神様にご挨拶をして、お子様の健やかな成長を願いましょう。お子様を父方のお祖母様が抱いて参拝するのは、古くは「お産や産後の苦しみから明ける」と言う意味もあるようですが、現在ではいろいろな形が広がっています。お子様には無地のきものかドレスを着せ、そのうえにお祝い着を重ねる姿が一般的です。

お食い初め(おくいぞめ)

生後100日後あたりに、お子様が「一生食べる物に困らないように」とお祝いのお膳を用意して行う「お食い初め」。小さなご飯茶碗、お椀、お箸など新品を一式並べ、お赤飯と尾頭付きの鯛を盛り付けましょう。近親者で長寿の方、またはお祖父様・お祖母様が「養い親」となり、お子様に食べさせる真似をします。お食い初め一式はデザインもいろいろあり、その後も離乳食で使えるベビー食器を用いるのもアイデアです。

初正月(はつしょうがつ)

年が明けると、今度は初正月です。お祖父様とお祖母様から、男の子には「我が子を邪気から守ってくれますように」と破魔弓・破魔矢を、女の子には「邪気をはね(羽根)のけることができますように」と羽子板を贈ります。お正月に飾れるよう、年末の吉日を選んで贈るのがおすすめです。

初節句(はつぜっく)

生まれてから初めてのお節句を、男の子は5月5日に、女の子は3月3日に行います。男の子の「端午の節句」は、室内に凛々しさを願う大将人形や鎧兜などの五月人形を飾り、庭やベランダには立身出世を意味する鯉のぼりを掲げます。女の子の「桃の節句」は「ひな祭り」とも言い、婚礼の様子をかたどったひな人形を飾ってお祝いします。ご馳走を用意して、親しい方を招いてお祝いをしましょう。五月人形もひな人形もお子様が大人になるまで寄り添ってくれる大切な宝物、そしてお節句はお子様の幸せをご家族で願う心のイベントです。

初誕生日(はつたんじょうび)

満1歳となるお子様の誕生日をお祝いするのが「初誕生日」。地域によってさまざまな祝い方がありますが、伝統的な儀式のひとつに「立餅(たちもち)」「力餅(ちからもち)」などと呼ばれる「一升餅(いっしょうもち)」を背負わせて歩かせたり、足で踏ませる風習があります。力強く育つように願って、ご家族みんなで応援しましょう。

七五三から十三参り

七五三(しちごさん)

お子様の成長をお祝いする日本の伝統行事のひとつ「七五三」。11月15日頃に、3歳の男の子・女の子、5歳の男の子、7歳の女の子を連れて、氏神様にこれまでの感謝とこれからの健やかな成長をお祈りします。一般的に、女の子はきもの、男の子は羽織袴をまとい、その姿は可愛らしく見ている人の心も潤わせてくれます。3歳は「髪置きの儀(かみおきのぎ)」、5歳は「袴着の儀(はかまぎのぎ)」、7歳は「帯直しの儀(おびなおしのぎ)」とも呼ばれます。七五三の縁起菓子「千歳飴」には、「細く長く、粘り強く、健康で長生きできるように」という意味が込められています。

※関東地方では、3歳は女の子のみお祝いするのが一般的です。

入学・卒業

お子様にとって、入学・卒業は社会生活への第一歩。新しいお友達との出会い、仲良くしていたお友達との別れなど、大切な経験ができる機会でもあります。お付き添いの保護者様がセレモニースタイルで出席するのも、お子様にとっては嬉しいものです。ご家族での記念撮影も、ぜひこの機会に。

1/2成人式(10歳)

7歳の七五三が終わると、次は10歳のお祝いです。それが「1/2成人式」。成人の半分の年齢になった10歳に、大人に近付いたことをご家族でお祝いします。最近では小学校で行われることもあります。「1/2成人式」「ハーフ成人式」とも言われ、「成人式」の名がつくため和装でお祝いすることもあります。

十三参り(じゅうさんまいり、数え歳13歳)

お子様が数え年で13歳になったことを記念し、知恵を授けていただけるようお願いするのが「十三参り」。主に、京都や大阪の一部で行われている儀式で、知恵と慈悲をくださる「虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)」という13番目の菩薩様をお参りする伝統行事です。昔はこの日を境に子ども用のきものから本栽ちの長いきものに替えたと言われています。

成人式から就職

成人式

人生の中で大きな節目と言えるお祝いが「成人式」です。男子は15歳、女子は13歳に行うという時代を経て、戦後は満20歳でお祝いするようになりました。また現在は、少数ですが一部の自治体では18歳で成人式を行うところもあるようです。1月の第2月曜日に行われる式に参加する女性は華やかな振袖姿が多く、男性は羽織袴やスーツの着用が多いようです。日本の伝統衣裳であるきものを着る機会は減っていますが、成人式は和装の魅力を知る良い機会とも言えるでしょう。

高校から大学までの入学・卒業

「桜咲く」の入学から、友達に恵まれ、勉学に励み、クラブやサークル活動を楽しみ、いよいよ迎えるご卒業。新たな世界への旅立ちを、励ましの気持ちを込めてお祝いしましょう。卒業と入学が続く場合は、新しい門出を祝う入学のお祝いを優先するのが一般的です。また、大学の卒業式では、女性の場合、袴や振袖姿での参加が多く、袴は知的でスタンダードな印象、振袖は華やかなうえ成人式にも着用できるので人気のようです。

就職

社会人としてのスタートを切る、就職。希望に胸を膨らませ、フレッシャーズスーツに身を包む姿はみずみずしいものです。就職のお祝いは入社する年の春に心をこめて贈りましょう。厳格なマナーはないため、喜びの気持ちが伝わるプレゼントやお食事会などもおすすめです。

結納から結婚

結納(ゆいのう)

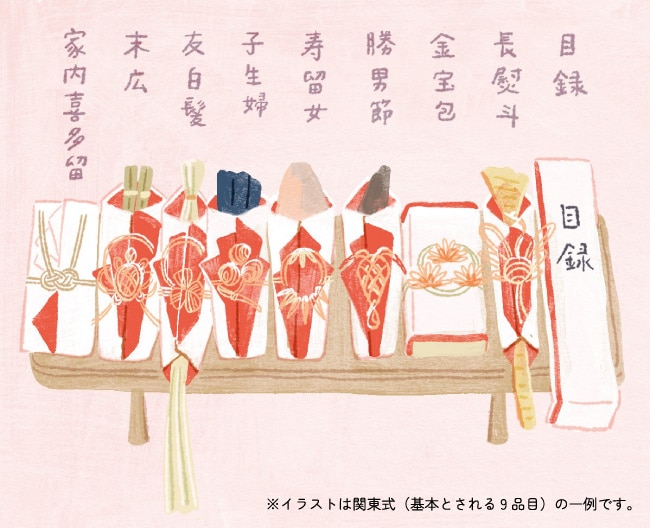

お子様が成長し、将来を誓い合う方と出会って結婚をする。その約束を、ご両家とともに公に行う儀式が「結納」です。結婚式の6〜3カ月前の吉日に行われるのが一般的。本来「ユヒノモノ(結の物)」と呼ばれ、ふたつのご家族が婚姻関係を結ぶために飲食をともにする「酒肴(しゅこう)」を意味しました。結納品の大部分が、酒とその肴となるのはそのためで、同時に嫁入りの支度金を男性側から女性側の家族に渡す場合もあります。記念の結納品を揃えて約束を取り交わしますが、時代とともにスタイルも自由になってきました。何よりも、結婚をするおふたりが幾久しく愛情を育んでいく決意をお披露目することが大切です。伝統的な結納では次のような品を交わします。

目録(もくろく) :結納品の内容を書いたもの。

長熨斗(ながのし) :鮑を長く伸ばして干したもので、不老不死の象徴です。

金宝包(きんぽうづつみ):結納金を包んだもの。

末広(すえひろ) :一対にした純白無地の扇子。白は純真無垢を表し、扇子の広げた形は末広を表します。

友白髪(ともしらが) :白い麻紐の束で、ともに白髪になるまで長生きするよう願います。

高砂(たかさご) :老爺と老女の人形で、ともに白髪になるまで添い遂げることを願います。

子生婦(こんぶ) :強い生命力と繁殖力のある昆布にちなみ、子孫繁栄を願います。

寿留女(するめ) :スルメイカの干物。噛み締めるほどに味が出ることから、味のある夫婦になれるよう願います。

樽料(たるりょう) :酒一升の角樽一対(酒料(さけりょう))のことですが、現在は現金を包むケースが多くなりました。

勝男節(かつおぶし) :かつて武士が出陣する時に祈って贈られたこともあり、強く逞しい男性を表します。

優美和(ゆびわ) :婚約指輪のこと。

呉服細工(ごふくざいく):呉服生地で縁起のよい宝船や鯛を形作ったものです。

*結納品は、地域やご両家によっても異なります。

目録(もくろく):結納品の内容を書いたもの。

長熨斗(ながのし):鮑を長く伸ばして干したもので、不老不死の象徴です。

金宝包(きんぽうづつみ):結納金を包んだもの。

末広(すえひろ):一対にした純白無地の扇子。白は純真無垢を表し、扇子の広げた形は末広を表します。

友白髪(ともしらが):白い麻紐の束で、ともに白髪になるまで強く長生きでいるよう願います。

高砂(たかさご):老爺と老女の人形で、ともに白髪になるまで添い遂げることを願います。

子生婦(こんぶ):強い生命力と繁殖力のある昆布にちなみ、子孫繁栄を願います。

寿留女(するめ):スルメイカの干物。噛み締めるほどに味が出ることから、味のある夫婦になれるよう願います。

樽料(たるりょう):酒一升の角樽一対(酒料)のことですが、現在は現金を包むケースが多くなりました。

勝男節(かつおぶし):かつて武士が出陣する時に祈って贈られたこともあり、強く逞しい男性を表します。

優美和(ゆびわ):婚約指輪のこと。

呉服細工(ごふくざいく):呉服生地で縁起のよい宝船や鯛を形作ったものです。

*結納品は、地方や両家によっても異なります。

結婚式

結婚式とは、おふたりが結婚を誓い合う挙式と披露宴のこと。神社で行う伝統的な神前式(しんぜんしき)、チャペルで挙げるキリスト教式、先祖代々のお墓があるお寺で挙げる仏前式(ぶつぜんしき)、ご家族やご友人の前で挙げる人前式(じんぜんしき)などが知られていますが、最近ではレストランウェディングや海外での挙式など、お好みに合わせたスタイルで挙式や披露宴を行うカップルも増えてきました。キリスト教式は本来キリスト教徒が所属教会で挙げますが、教会の司祭や牧師と相談のうえ、講習受講など条件付きで教徒以外でも挙式可能な場合もあります。ホテルや結婚式場のチャペルでは信者問わず挙げられます。ぜひ、おふたりらしい挙式や披露宴を、結婚をお祝いしてくださった方々への感謝を込めて行いましょう。

長寿祝い

長寿のお祝い(ちょうじゅのおいわい)

長寿祝いは「賀寿(がじゅ)の祝」とも言われ、由来は諸説あります。長寿を祝いこれからも元気でいてほしいと願いを込めて、60歳の還暦から節目の年にお祝いをします。それぞれのイメージカラーがあり、色にちなんだお祝いの品をプレゼントするのもおすすめです。

還暦(かんれき)

イメージカラー:赤色

満年齢:60歳、数え年:61歳

十干十二支(とうかんじゅうにし)の組み合わせで暦を数えると、干支は60年で一巡し、数え年61歳で生まれた年と同じ干支に還るため、「還暦」といわれるようになりました。

緑寿(りょくじゅ)

イメージカラー:緑色

満年齢:65歳、数え年:66歳

日本百貨店協会が2002年に新しい賀寿として提唱したことでお祝いされるようになりました。

古希(こき)

イメージカラー:藍色

満年齢:69歳、数え年:70歳

中国の詩人・杜甫(とほ)の「人生七十古来稀なり」に由来されています。現在では70歳を超えてもお元気でいる方は稀ではなくなりましたが、長寿を表す言葉として現在でも「古稀」と呼ばれています。

喜寿(きじゅ)

イメージカラー:黄色

満年齢:76歳、数え年:77歳

「喜」の字を草書体で書くと「㐂」となり、「七十七」と読めることから付いた名称です。

傘寿(さんじゅ)

イメージカラー:オレンジ

満年齢:79歳、数え年:80歳

傘の略字「仐」は八十と読めることから付いた名称です。

米寿(べいじゅ)

イメージカラー:ベージュ

満年齢:87歳、数え年:88歳

米の字を分解すると八十八となることから付いた名称です。

卒寿(そつじゅ)

イメージカラー:紫色

満年齢:89歳、数え年:90歳

卒の略字「卆」は分解すると九十と読めることから付いた名称です。

白寿(はくじゅ)

イメージカラー:白色

満年齢:98歳、数え年:99歳

百の字から一をとると白になることから付いた名称で、

あと1歳で100歳というお祝いです。

紀寿(きじゅ)・百寿(ももじゅ)

満年齢:99歳、数え年:100歳

100年が1世紀にあたることから付いた名称です。

上寿(じょうじゅ)

年齢:数え年100歳以上

100歳以上の長寿のお祝いで、毎年使える名称です。

茶寿(ちゃじゅ)

年齢:数え年108歳

「茶」の字は「十・十・八十・八」に分解でき、すべて足すと108(10+10+80+8)になることから付いた名称です。

皇寿(こうじゅ)

年齢:数え年111歳

「皇」の字を分解すると「白」が白寿の九十九、「王」は十がひとつ、一がふたつ。すべて足すと111(99+10+1+1)になることに由来されています。

人生の節目を祝う大切なイベントには、ぜひ「きもの」で。

「きもの」は、お宮参りから始まり、七五三・入学式・卒業式・成人式・結婚式など、人生の節目をお祝いするあらゆる場面で活躍します。新宿高島屋では、お子様の晴れ着をはじめ、振袖や訪問着、留袖など、それぞれの場面を彩る「きもの」を豊富に取り揃えています。実際にどのように選んでお仕立てするのか、訪問着を例にポイントをご紹介しましょう。

1 ご来店

11階呉服サロンへお越しください。ご予算やお好みに合わせて、きものを熟知したスタッフがご相談を承ります。実際にきものや帯を手に取り、お好みの色合いや柄などを参考に何枚かご試着いただき、お選びください。

2 ご相談・採寸・お仕立て

きものが決まりましたら、採寸をしてお客様のサイズに合わせてお仕立ていたします。また、大切なきものを美しく守る「高島屋5年あんしん呉服お手入れパック」も承ります。

※詳しくはこちら

3 お受け取り

お仕立てあがりのきものと帯をお渡しいたします。売場には、和装小物やバッグ、髪飾りなど豊富に取り揃えていますので、コーディネートもお楽しみください。

4 アフターサービスも充実

きもののあらゆるご相談をお伺いする「悉皆サービス」にて、ご着用後のクリーニングなどアフターケアも承ります。

※詳しくはこちら

※ご来店は事前にご予約いただくとスムーズです。

※お仕立てには約2~3カ月頂戴いたします。